![]()

本年も宜しく釣果祈願

本年最初の運試しとしてヒラメ釣りに挑戦する。昨年は1月7日の土曜日でしたが今年は少し早まった。天気は曇りで風も波も無くヒラメ釣りには理想的である。この時期こんな天気に恵まれるのは幸運である普通は強風が吹き波も高いものであるが。ただ寒波到来今日は特に寒い。だから寒鮃釣りである。この時期の鮃ちゃんは抱卵しているのだよって餌に良く喰いつく子孫繁栄のため栄養を取り立派な産卵をするため必死なのである。

赤岡漁港のちさと丸の本田船長に連れられて7:00出航30分東に走り水深30m岩礁地帯の鮃の付場所を攻める餌となる小鯵がすぐ釣れたのでヒラメ仕掛を投入する。鯵釣用のこませを撒き鯵を呼び寄せそれに連れて鮃もやってくると言う寸法である。竿先がぴくぴくと震え大きくつ込んでいく少し慌てて竿を持ち上げてしまった。残念食い逃げで針掛りしない敵も必死だから駆け引きはもっと慎重にやらないと失礼である。しまった前回の失敗が頭を過ぎる、今年も付きが無いのかと。場所移動水深45mの漁場ここで待望の1匹をGET。又移動ここでも1匹GETした。今日は4回の当たりがあり2回成功、勝率5割である。10号ハリスで大物ハマチがハリス切れで逃げる12号ハリスを使用すると当たりが無くなる。ヒラメ釣りのハリスは6号~10号迄それ以上ハリスを太くすると食いが悪い様なきがした。

船餌氷8400円(船8000餌1200氷200)

四国山脈は雪化粧

大きく写りました |

ハマチが回遊してきました鮃釣りの外道です |

本日の釣果 鮃2匹50cmと56cm、ハマチ68cm3.2kg1匹、オオモンハタ48cm1.6kgウッカリカサゴ400g、鯵16匹、ベラ1匹

鮃上50cm1.4Kg♂(雄)下56cm1.75kg♀(雌)表側 |

鮃裏側 |

抱卵の状態 腹の中に二股に分かれて格納されている

ヒラメ類のことを英語ではLarge-tooth flounders という。(おおきな歯のカレイ)

ひらめ(鮃)

| よく締まった旨みのある白身魚。特に関東圏では高く評価されています。昆布締めの最高の素材です。 |

| 品 種 | ヒラメという名前はもともと東京と新潟での呼び名です。刺し身にする場合は2kg前後のものが味がいいようです。 1kg(40cm)以下の子供のヒラメはソゲと呼びます。 |

| 産地 と旬 | 日本全国に広く分布しています。海外からも多く輸入されます。旬は日本近海では10月から1月で、地域によって少しづつ 違ってきますが、北にいくほど美味しい時期が長いようです。旬の時期に脂がのってくると、 ”白身”のはずの身が飴色になってきます。 |

| 成分 | 鯛に準じて遊離アミノ酸が多く、特にタウリンとクレアチンが多いので上品な旨みを感じさせます。 一方、甘味を感じるグリシンが鯛のように多くないので、鯛のように甘味を感じません。 |

| 調理方法 | きちんと活け締めされた天然もの2kgの場合、熟成には氷温で12時間程度必要です。熟成前の死後硬直中だと コリコリして歯ごたえはいいのですが、旨み成分が足りません。 ただし、養殖物の場合は死後硬直が終わるとエサの成分の関係か、不自然な匂いが出てくるので早めに食べましょう。

養殖物や輸入物が大部分の今日では熟成に対する感覚も失われ、「とくかく新鮮な歯ごたえの良いものがいい」という 風潮がありますが、天然物の場合には誠にもったいない話です。

熟成が足りない物を入手した場合には昆布締めがお勧めです。 刺し身の場合、ワサビ醤油ではなくポン酢醤油とアサツキ、もみじおろしで食べます。ワサビ醤油だとヒラメの微妙な旨み、 甘さが消えてしまいます。 無眼側(白い方)が有眼側よりも身が締まっていて脂がのっています。 縁側は脂がのっていて刺し身もいいですが、椀種にすると非常に美味しいです。 |

| コメント | 成長が早く、陸上の水槽でも飼えるので養殖の盛んな魚です。養殖物は味は多少落ちますが、まあまあおいしい。 おかげで天然物も価格が安定してきています。養殖が価格を安定させた好例だと思います。 養殖が無かったら今ごろは幻の高級魚になっているでしょう。養殖物は無目側の白い所に黒い部分が混ざりこんでいる のですぐに区別がつきます。 |

| 市場 | 2000年の漁獲量(天然物)は7,500トンで安定しています。養殖もほぼ同量の7,000トン |

生態◆■産卵期は南に行くほど早く、九州南部では1月から3月、本州で2月から6月、北海道では6月から8月。

■産卵孵化した仔魚の眼は両側に普通の魚と同じように左右についている。それが成長にともない右目が上に移動、頭の眼の上が窪(くぼ)み、そこを右目が移動して正中線上を超える。

そして体長13〜14センチで完全に右目は左側に移動してしまう。

■雌の方が大きくなる。雌は1メートル前後、雄は60センチほど。

■魚などを襲い食べる肉食魚。

| 新鮮なひらめが手に入ったら ぜひ5枚おろしにチャレンジしてみませんか? お刺し身、カルパッチョ、ヒラメのえんがわも取れて おいしいヒラメ三昧が楽しめます |

|

|

|

| 1.獲れたて新鮮ヒラメをさばきます ウロコは表側裏側を金だわしで落とします残った鱗は包丁の先で取る |

2.ヒラメのムナビレ下から 包丁いれます |

|

|

| 3.反対側からも包丁を入れて頭を はずします。内臓を傷つけないように頭にはらわた(腸)を付けて引き出す。 腹の血合いを歯ブラシ等で掃除する |

4.背骨に沿って真ん中に包丁で 切れ目を入れて |

|

|

| 5.ぐぅっーと中ほどまで通して | 6.えんがわをとるために包丁で 切り目をいれます。最初に入れておいてもよい |

|

|

| 7.中骨に沿って身をはずしてゆきます | 8.もう一方もえんがわをとるために 包丁で道筋を |

|

|

| 9.裏側も表側と同様に中骨に沿って 切り目を入れる |

10.こちらもキワ(際)に包丁の道筋を つけましょう |

|

|

| 11.4枚の身の一つ。 まだえんがわがついてます |

12.5枚めの中骨です (まぁまぁのできかな) |

|

|

| 13.4枚のさくどりをしたヒラメの身です | 14.皮をひいて刺身用のさくづくり |

|

|

| 15.包丁皮に並行に動かし皮を 引っ張るようにして |

16.えんがわは案外簡単に はずれるんです |

|

|

| 16.昆布を酢で拭いてヒラメのスライス した身をはさんで置くと 2,3時間でも美味しい 昆布〆と刺身両方楽しみましょう |

17.洋風にオリーブオイルに わさび醤油胡椒などで味付けを したものをヒラメと野菜に まわしかけて カルパッチョ風 |

ヒラメは刺身に尽きると思います。よく比較される鯛のほうが料理法は多様なのですが、刺身の旨さはある意味鯛より勝っているでしょうね。良質のたんぱく質で、特にイノシン酸が多いのが旨さの元。他に比較するものがちょっと見当たらない美味さと言ってもよいでしょう。

刺身を引きましょう。

包丁をしっかり持って刃を下から上へ広く使い、「引いて」切ります.

丸皿に盛るときは皿を左に回しながら花模様にします。

これは旨いキモ(肝臓)。

卵も美味しいですので棄てないで煮付けなどにして食べましょう。

肝は湯がいてポン酢に混ぜヒラメの薄造りに使用する

肝は湯がいてポン酢に混ぜヒラメの薄造りに使用する

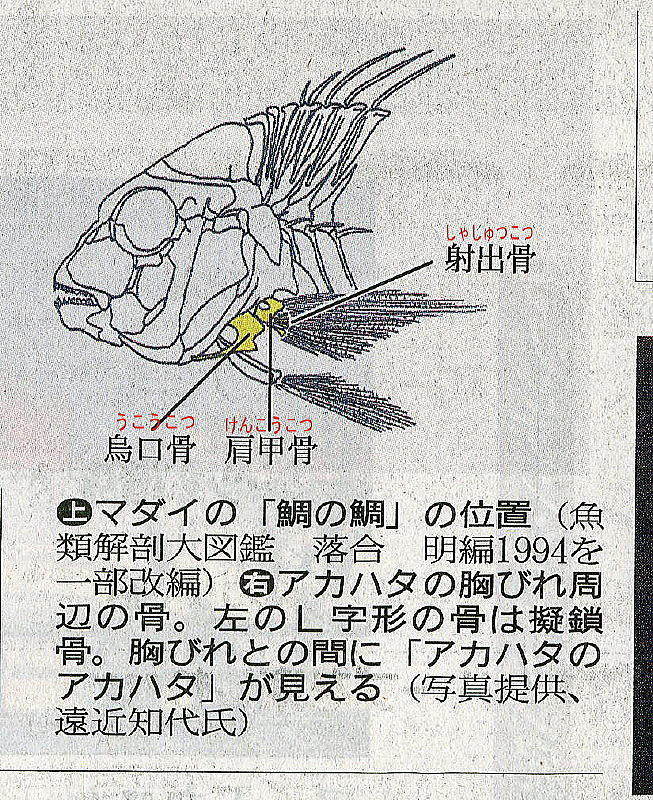

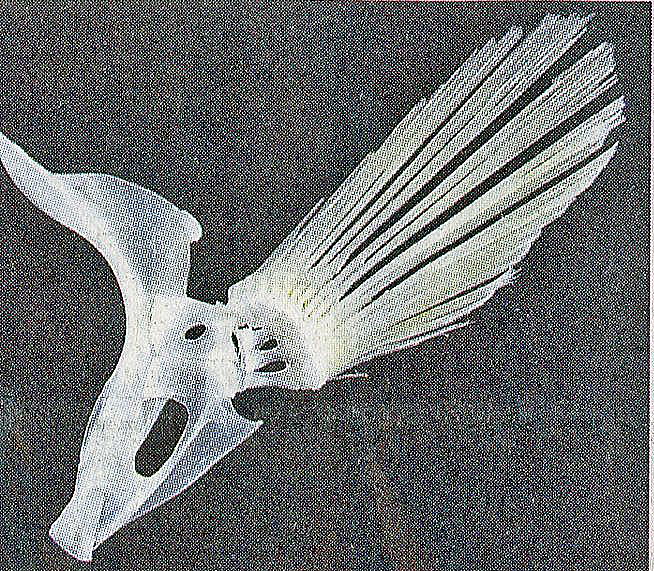

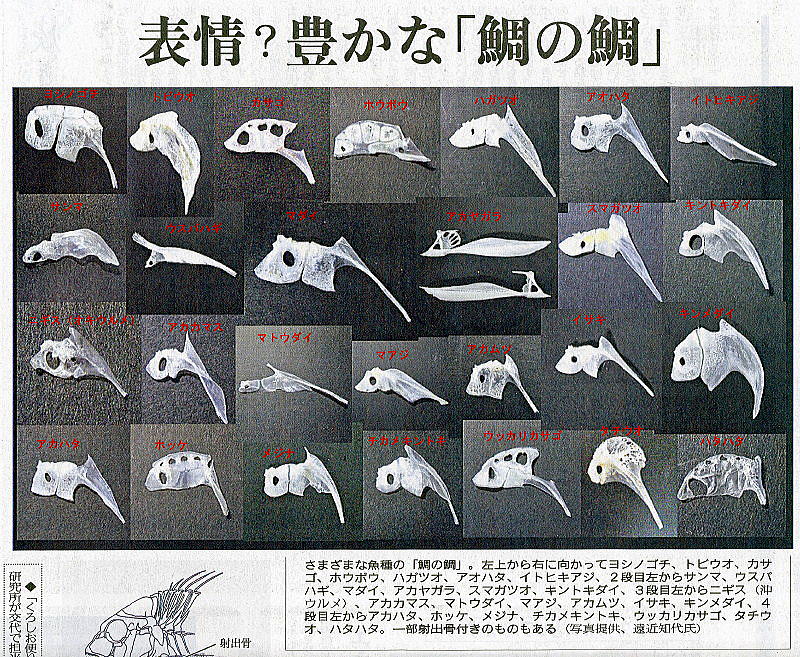

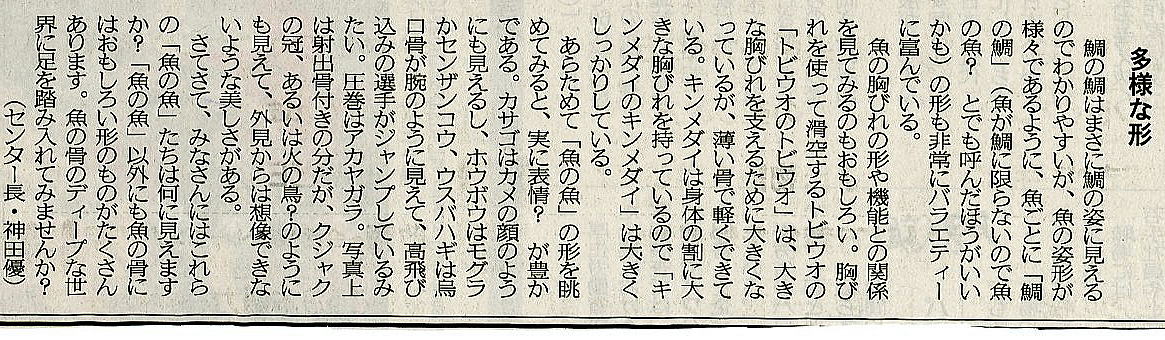

以上鯛の鯛は2013年2月2日高知新聞くろしお便りより抜粋

肌寒い朝である。暑さ寒さも彼岸までそろそろ暖かくなってもらわないと困ります。目覚まし時計を掛けていたが電池の容量が少なかったかベルが鳴らないのである。30分遅く起きて朝食も摂れずに安芸港へ急いだ安芸港の浜田釣り船第三十八 八幡丸の出航時間は6:00である。間に合った今日は深海魚のアコウダイを狙って香川県からのお客さん山地さんと2人である。貸切状態の乗合でこれならお祭りには成らないので思い切った釣りが出来る

港から1時間程沖に走ると海底が急に深くなる水深500m前後でアコウダイ、金目鯛、咽黒カサゴ、赤ムツ、クロムツ、等が釣れる。今日はアコウダイを専門に狙うのである。仕掛は600m巻いた電動リールと120号以上の2m程度の竿。ハリスは幹16号枝14号針はムツ鈎18号、枝間1.5m枝長さ70cmの枝を5個付ける。幹と枝は親子サルカンで連結する。錘は300号を使用する捨て糸1.5m8号を一番下の親子サルカンに結び錘を付ける(根掛で錘を飛ばすため)。餌は鯖の切り身 幅2cm×長さ10~15cm皮の部分を使うので身は3mm程皮に残す、烏賊の短冊も寸法は鯖に同じ。餌をムツ鈎に刺すとき端っこの真ん中に刺す(海中回転防止のため)此処で魚の気を引くためタコベイトの半割やエビングに使うエビやソフトルアーを針に刺しておくと暗い深海でも魚の目に留まるようである。最初は底取りも難しいが慣れてくるとわかるようになる。魚信に至っては相当大きい魚でないと素人には判らない。10回位根回りを流していると時間になる。沖上りは1:00港に帰って来るのに1時間で2時には安芸港に帰港出来る

船、氷代11500円

波も収まった穏やかな春の海を帰途につく

2.3kg,56cmのアコウダイ

2.3kg,56cmのアコウダイ

本日の釣果

アコウダイ 2.3kg 56cm、1.65kg 46cm、400g 30cmの3匹 とのどぐろカサゴ250g、27cmが2匹

| 魚種名 | アコウダイ |

|---|---|

| 地方名 | メヌケ |

| 分類 | カサゴ目フサカサゴ科メバル属アコウダイsebastes matsubarae |

|---|---|

| 体長 | 15~50センチ |

| 分布 | 東北以南~三重県沖 土佐湾沖にも棲息 |

| 釣り場 | 沖(水深300~800m)

水深300~800mの深海に生息し、岩礁帯のかけ上がりやフラットな砂礫帯に群れを作り、ハダカイワシやイカ類、底生魚類を捕食している。初春から初夏にかけて浅場(300~400m)に上り産卵(卵胎生)すると考えられている。良く高級なミソ漬、カス漬けなどでは売られているが、鮮度の良い物を刺身や鍋で食べられるのは釣り人ならではの特権だ。同じ水深でも外房や茨城エリアと相模湾、東京湾口の釣りはタックル、仕掛け、釣り方が少しずつ違う。ここでは相模湾、東京湾口で気軽に楽しめる「ライトタックルの深場釣り」に焦点を絞り説明する。 |

胴突5~6本バリ仕掛けを使用。幹糸16~20号、ハリス12~16号で枝間1.5m、ムツバリ19号以上、枝スは60~70cmで大型の親子サルカンを使って接続する。

ビーズ類などのデコレーションはあまり使わないが、タコベイト、水中ライトは効果がある。しかし、外道に対しても効果があるため、外道が多い時は外して対応する事が重要である。

夜光針+ラバーネクタイ。ピンク夜光はスミヤキが少な く、ラバーはタコベイトよりも動きが良好。数々のアコウを仕留めた実績の組み合わせです。

仕掛に餌を付けたジグにセットした投入前の状態。鰹の切り身にタコベイトやラバーネクタイ等集魚小物が付いている。

仕掛に餌を付けたジグにセットした投入前の状態。鰹の切り身にタコベイトやラバーネクタイ等集魚小物が付いている。

代表的な餌は、サバ、シャケハラス、スルメイカで、幅2cm長さ15cm前後の短冊にして使う。

その他、シコイワシ、アナゴ、ソウダガツオなども実績のあるエサである。

アコウの外道たち

深海を釣るアコウダイでは様々な深海魚が混ざってきます。美味しいものから危ないものまで様々。当日混ざった外道を紹介しましょう。

○ツノザメ類

○ツノザメ類

第一背鰭と第二背鰭に毒棘を持つ深海ザメ。肝油ドロップの原料は主に本種です。身もクセの少ない白身で、船上で内蔵を抜いて持ち帰ればから揚げで美味しいです。

しかし毒棘のリスクが高いのでオススメはできません。掛かったら船長と協力してお帰り頂きましょう。

○ギス

○ギス

沖ギス・ダボと呼ばれる本種。実は小田原蒲鉾の最高級素材です。小骨が多く練り製品以外は向きませんが、気が向いたらぜひチャレンジして見て下さい。

また本種は多量の粘液で仕掛けを汚す厄介者。白い粘液が付着したままですと食いが明らかに落ちるので小まめに掃除しましょう。

○トウジン

○トウジン

深場釣りではおなじみの三角頭。底ダラの一種でゲホウと呼ぶ地域もあります。

見た目に反して味は中々の白身で、味噌汁にされる事が多い魚です。筆者のオススメとしては刺身。新鮮なものを肝と絡めるとたまりません♪

○深海アナゴ類

○深海アナゴ類

餌盗り扱いの本種。白い粘液を仕掛けに付着させ、小骨が多く食べてもあまり美味しくありません。

かといって海にお帰り頂くのは早計です。この魚の切り身は良質の餌になります。釣れたら持ち帰って捌き、旨味調味料で締めれば次回以降に活躍することでしょう。

○バラムツ

厚生省は食べてはいけない食用禁止魚に指定している

刺身で3切れまでなら大丈夫らしい

夜明けが速くなり安芸浜田釣り船の出発時刻が5時30分になった。今日は前回同様アコダイ釣りである。調子に乗って二匹目のどじょう狙いも好い所である。釣り人が4名内2名は愛媛県新居浜から印南親子が参戦する。リールや竿、道具類を見るとベテランの装備である。早速情報を仕入れるべく同船の黒原氏と共に深海釣について話を聞く。会話は弾みあっという間に漁場に到着1時間走り6時30分になっていた。釣り開始水深500メートルで錘が着底したのは560Mになっている。10mぐらい巻き上げ再度底取りを行うPE8号ラインの糸ふけを取る。すぐに当たりが来た巻き上げると引きが強く浮き上がってくる残り220mで船の揺れで外れてしまった釣針の付け根から切れていた

海底520mに錘を付けてからこずいていると小さな当たりが竿先に有るので竿を上げて聞き合わせるとぴくぴくする。巻き上げ開始。今回竿をダイワDEEPZONE73の300-205に変えてみた穂先の感度は良好で小さな当たりにも反応する(300号の錘にも耐えて)感度とパワーが完全融合した新設計ロッドと宣伝に書いてあるのだ。途中で急に浮き上りリールの回転速度が上がる、外道のバラムツかなと頭をよぎる、と言うのも今日は12kgと14kgのバラムツが上がっているのでそんな気がした。途中結構抵抗していたが海面近くになると急に軽くなりあれと思っていると20m程先の海面に真っ赤な魚が浮き上がってきた。アコウダイだ、300号の錘をものともせず大きな体と大きな浮き袋で浮き上るものだと感心する。アコウダイ釣り記録でポッカリ浮き上がると書いてあるがまさかその光景を目の当たりにするとは感動した。小さいアコウダイではそんな状況は起こらない浮力が足りないからだ、浮き上がるには大きいアコウダイでなかればならない今回は68cmで4.15kgあったので十分な浮力があったようだ。

今日は全般に食いが悪く4名中釣れたのは私のみであった。1時に沖上りして1時間かけて安芸港に帰ってきた。

船氷代11,500円

漁場は室戸岬が右手に見える距離にあり水深500mの漁場が有るとは嬉しい限りである

本日の釣果

アコウダイ68cm、4.15kg、47cm1.7kg。のど黒カサゴ35cm700g、鯖42cm600g、沖ギス44cm600g。試食用にもらったバラムツの肉片

バラムツは(刺身大の5切れ焼いて柚子ポン掛けて食する、とても美味しかった(腹痛、下痢はしなかった)

バラムツ12kg深海魚 厚生省は食べてはいけない食用禁止魚に指定している 刺身で3切れまでなら大丈夫らしい 船内で船頭さんが調理し試食用に肉片を頂戴しました |

68cm4.15kgアコウダイ |

![]()

バラムツ(ワックスエステル(高級脂肪酸エステル))大量に食べると消化出来ず腹痛や下痢を起こす

アブラソコムツ(ワックスエステル)

オニカマス(シガテラ毒)シガテラ毒による中毒症状は、摂取後、約30分から数時間ほどで現れ、腹痛,嘔吐,下痢などの食中毒の症状が起こり、血圧低下,関節痛,筋肉痛,運動障害などの症状が 現れます。特に顕著に現れる症状として、ドライアイスセンセーション(普通の水が極端に冷たく感じたり、暖かいものが冷たく感じたりする)と呼ばれる知覚異常があります。重症の場合は、

神経系の障害により、麻痺,痙攣そしてショック状態となり、昏睡し死亡に至る(死亡率は低い)場合があります。また、始末の悪いことに症状が数ヶ月に及ぶ事があるそうです。巨大カンパチも要注 意

イシナギ(過剰ビタミンA)

4月30日に計画していたがこの日だけ雨が降り風と波が高くなり発達した低気圧が土佐沖を通過するので、出漁取りやめとなり本日に振り替わった。5月ともなると夜明けが速くなり安芸港出発は5:00となった。八幡丸はA船とB船があり今まで親父さんが乗っていた船を息子さんが乗り新しく購入した船に親父さんが乗る様にシフトしていた。乗り場は少し西側に変更になり岸壁に横付けした船に乗る様になった。釣り道具を船に乗せるのに手間が掛かり年寄りには少し堪える。乗合なので座席のくじ引は、二番目に着いていたので二番目に引くと二番の釣座が当たった。其処は大艫より2番めである。釣座の順番は右舷舳(船首)より一番で右舷の艫まで行き左舷に行き左舷船首に行く時計回りに番号が付いている。本日は6名であるので両側に2名大艫に2名の配置となるイサキ釣りは釣座が鍵を握る大艫の方が俄然有利である何故ならコマセガ流れてくるからである(こませの効く潮先側が有利の意味)。イサキのいる場所はピンポイントで其処からずれると釣れないので船頭は操船に苦労している。一時間程沖合に出る、水深85m位である。100号の錘を指定され降ろしていくと潮の流れが速く底取りが難しい。自分の電動丸はメーターが狂っていて80mで90mの表示10mも余分に表示する始末である。船頭の指示棚を変換しなければならない。途中で鯵を釣り又イサキ釣りに挑戦する船は一流し毎に登っては下り又登るの繰り返しでイサキの棲み家を狙うのである。その一流しで釣れなければ次の流しに賭けるわけである。自分のリールで93mまで降ろし5秒間を取りコマセを振り90m迄巻き上げコマセを振り待つ、喰えば追い食いを狙いゆっくり80mまで巻き上げる。この操作で2点掛け3点掛けが成功した。納竿まじかに80mの所で1.5kgの真鯛が喰ってきた何とかいなしいなし2.5号でGET出来た。

沖上り1:30で2時過ぎに港に到着する

船餌氷9000円

波も静かになって来た。安芸港からこの距離でイサキ釣れる

波も静かになって来た。安芸港からこの距離でイサキ釣れる

|

本日の釣果 52cm1.5kg真鯛 真鯛は久しく釣っていなかったので嬉しい |

真鯛52cm1.5kg、イセギ24匹大30cm400gだが28cmクラスが多い、鯵17匹30cm、レンコダイ、チダイ、ウマズラハギ『角(ツノ)が瞳より後ろにズレている』、ガシラ、サクラダイ

浜田釣り船B船で行く。安芸港5:00出航前回とほぼ同じコースを釣り廻る。浅場にも回遊して来始めたので100mゾーンよりは遥かに釣りやしぃ。此処の所食いが落ちているその傾向は今日も同じで釣れなかった。

船餌氷8700円(船7000、赤アミ1.5袋900、オキアミ0.5袋400、氷400)

海は荒れ模様でうねりがあり釣りにくい

本日の釣果

イセギ32cm、31cm×2、30cm、28cm×2、27cm×2、26cm、25cm、24cm、22cmレンコダイ、チダイ×2、ウッカリカサゴ、鯵釣果は少なかった。

5時15分安芸港到着抽選で座席決定5番であったが一匹狼は連れ合いの人々の為に6番の座席に座る。番号は右舷舳先から1番艫2番大艫3,4番左舷艫5番舳先6番となっている。この釣りは仕掛がクッションゴムを入れて5Mになるため6人定員になる。1地番と6番は良い座席ではない。大艫の方が俄然有利である何故ならコマセガ流れてくるからである(こませの効く潮先側が有利の意味)。とは言え潮が効いていなければコマセを良く振り手返し良く釣れば余り釣果に影響が無いそれが証拠に1番の人がコマセを切らして補充して竿頭を55匹取った。5時出航が4時40分には全員乗り込み出発した。

イサキの漁場まで30分程度水深50mに産卵のためノッコンで来ている。今年魚体が小さい様である。毎日6人で平均30匹釣ると180匹二船体制で360匹20日出たとすれば7200匹。沢山棲息して居るもんですねえ。シーズンでは2万匹は釣っているかな?これからは小さい魚はリリースしなくちゃね。サビキはいかんよ吹き流しは3本鈎ぜよ。

船餌氷で9500円(獲物により漁獲により料金は心持上がる釣れないと心持下がる粋は計らいが気に入っています(船8200、アミ1.5袋900、氷400)

左舷舳先から艫を見る結構大きい釣り船です。梅雨の小休止波もありません

もうすぐ港に着岸です

本日の釣果

イセギ18cm~30㎝ 43匹、チダイ4匹、ベラ4匹、鯵1匹、ウルメ1匹でした。ベラは素揚げすると骨まで食べられるビールのお供に最適かも。30cmクラスイサキがスーパーで680円の値が付いていました。

突然台風3号が発生し高知県直撃の天気予報が出た。この台風北上するにつれて勢力は弱まるようで発達するには日本周辺の海水の温度がま低くやがて熱帯低気圧になるだろうという見立てである気象庁は最近天気予報が良く当たるので慎重に注意報や警報を出す傾向にある。出しとけば言い逃れが出来るわけである。しかし釣り人にとっては正確な予報が知りたいのだ。この日も波浪注意報が発令されていて波3メートルから4メートルとなっていたが台風の進路は東へ振っており四国は直撃を免れている。安芸の漁師の浜ちゃんの見立ては大した事ない行けるでであった、風も吹かん波もそう高こう無い。の一言で出漁決定である。結局台風3号は6月13日03時熱帯低気圧となっていた。4時40分頃には港を出発し5時5分には漁場に着いていた釣り開始今日は釣座は抽選の結果右舷大艫で絶好の位置である釣るぞと張り切るふと見ると愛媛県からの2人組の釣り人の釣り座がバラバラになっていたので二人ならんで釣りたかろうと思い左舷大艫と釣り座交換した。今日は浜田釣船の息子さんが船長を務めるB船で4名の乗船である。A船は4名乗船で既に出航していた。イサキは良く釣れた入食い状態である台風3号の影響がイサキに及んだ様である十分に捕食して台風に備えようとしたのかも知れない。何せ今季最高の釣果が出たのである竿頭164匹で実際に親父の浜田船長が数えたのだから本当である。B船も平均100匹近くは釣っていたこんな事はめったに起こらない今日はラッキーとしか言いようがない一日になった。

船餌氷12,200円(船10200+餌600×2+400氷400)

変な海鳥がコマセのお裾分けに集まってくる。投入の刺し餌を狙って襲ってくるが沈降速度が速いので途中で追っかけをやめる、手返しが遅いとこの鳥を釣り上げる事になる。

今まさに潜らんとする所です。大きさは土鳩程度の体格で、足に水掻きがあり釣り上げるとギャギャ鳴く

本日の釣果イサキ91匹は私の新記録。近所にお裾分け大変よと妻に言われました。ご苦労さんと言いました。

今日の釣果イサキ91匹(25cm~30cm)、チダイ6匹、サクラダイ2匹、鯵6匹

イサキの個体を雄と雌見分ける方法を知らないがふっくらとしていてお腹の丸い個体が雌スマートなのが雄と思って捌く(料理する)と違っている場合が多い。白子を持つ雄の方が多いイサキの恋の季節も競争相手は多いようだ。下の生態の説明と状況が違うが5匹に1匹雌(抱卵)が居るのは何故だろう25センチ~30cmは3歳以上だから雌1:雄0.5の法則にマッチしない

もっとよく調べてみると雄は生後2年で成熟し白子を持つとあるので納得。

生態◆外洋に面した磯や沿岸近くに棲息している。内湾にはほとんどいない。

産卵期は6月から9月。

孵化後、3歳くらいまではメス1に対してオス1.2でオスの割合が高く、それ以上ではメス1に対して0.5とメスの割合が高くなる。これはメスの生存率が高いため?

1年で尾叉長(びさちょう 身体の前端から尾ビレの湾入部のいちばん深い部分までの長さ)13センチ、2歳で20センチ、3歳で24センチ、4歳で30センチ。

昼間は沿岸のやや深い海藻の多い海底に潜み、夜には海面近くにに浮かんで盛んにエサをとる。夜行性。

成魚は全長45cmに達する。体型はやや前後に細長い紡錘形で側扁する。体表は細かい鱗が密集し、ザラザラしている。成魚の体色はオリーブがかった褐色だが、幼魚は体側の上半分に黄色の縦縞が3本ある。成長するにつれこの縦縞は薄れるが、成魚でも春夏には縦縞が出現する

東北地方以南の日本沿岸、黄海、東シナ海、南シナ海に分布する。南西諸島沿岸は分布しないとされるが、奄美大島や沖縄本島にも生息するとした文献もある。

海藻が多い岩礁域に生息し、群れをつくる。昼は水深50mほどまでの深みに潜むが、夜になると海面近くまで泳ぎ出す。食性は肉食性で、小魚・甲殻類・多毛類等の小動物を捕食する。

産卵期は夏で、直径0.8-0.9mmほどの分離浮性卵を産卵する。1匹のメスの産卵数は体の大きさにもよるが、全長30cmで128万粒ほどとみられる。卵は海中を漂いながら1日ほどで孵化し、稚魚はプランクトンを捕食しながら成長する。稚魚は海岸の浅い所で群れを作って生活するが、成長するにつれ深みに移る。オスは生後2年で成熟し、4年目には全て成熟する。

梅雨前線の動きで天候は不順になる。今日は鰹を釣りに行くので朝が早い。午前1時に起床して夜須港へ向かう。赤岡漁港の漁協で氷を購入して港に着くともう大勢集まっていた

乗船の釣座のくじ引で右舷の2番が当たった。8名乗船で左右4名づつになる。最近船の釣座毎に電源を備え付けているので重たいバッテリーを持ち運びしなくて良いので助かります。AM3:00ジャストに出発。ポイントまで2時間30分、それまでキャビンで仮眠を取ることにした。定刻の5時30分到着。釣り開始、期待と不安の一投目である。考えてみれば3年振りの鰹釣りなのだ。前の要領が戻るまで大分時間が掛かった。釣れないぞ、船頭に聞いた話と大分違うのである。小さな鰹は居るけれども口を使わないのだ。鰹船が目の前で操業していたが余り釣れていない、他の釣船も小さい鰹がボツリボツリ釣れる程度である。船頭の指示棚は20mであるだ喰わない。船頭から釣れる棚を自分で探して釣ってくれと言われる始末である。私は水深30メーターから上に向かって探ってみた。やっと一匹釣れる。坊主まぬがれほっとするの心境である。釣った獲物は丸々太っていてタタキにすると美味しかった。スーパーで3,200円ぐらいの値段かな

船餌氷12,600円行程が長いので料金が高い(沖アミ2×900=1,800円赤アミ1個600円、氷200円、乗合船代10,000円)

ブイが見えてきた10艘程の先客がいる

ブイが見えてきた10艘程の先客がいる

写真奥で鰹船が放水しながら操業中釣れていない

写真奥で鰹船が放水しながら操業中釣れていない

釣たての鰹は美しい50cmある2.1kg

釣たての鰹は美しい50cmある2.1kg

本日の釣果 鰹50cm2.1kg、鰯ウルメ12匹、鯖2匹

本日の釣果 鰹50cm2.1kg、鰯ウルメ12匹、鯖2匹

|

|

かつおは腹側に数条の縞がありますが、これは死後現れるもので、生きているときは明瞭な縞はなく、餌を食べる時に興奮すると白い縞が現れます。全世界の暖流に広く分布しますが、大洋の中央部には回遊しません。日本近海へは黒潮にのって回遊し、夏には北海道にも出現しますが日本海側にはあまり進出しません。肉は血合いが多く(肉の約25%)、また南方産のかつおは脂肪が少なく、秋に三陸沖で漁獲されるかつおは脂肪がのり美味しい。脂肪の少ないものがかつお節に向きます。

|

|

かつおは太平洋・大西洋・インド洋などの熱帯から温帯水域に分布して、産卵は周年にわたり表面水温24℃以上の水域で行われます。卵は直径約1mmの浮性卵で、一度に10万~200万粒の卵を産み落とし、1産卵期に1尾が何度も産卵します。産み落とされた卵のうち99.999%は死亡します。

|

鰹の産卵は表面水温24度以上の水域で行われます。一度に産む卵の数は、体長40cmほどのもので10万個、75cmほどのもので200万個と言われており、また一産卵期に何度も産卵を行います。卵は直径約1mmで、海面に分布する浮性卵。2日ほどで孵化します。稚魚は頭と目と口ばかりが大きく、成魚とは似ても似つかぬ姿。口裂は体長の4分の1にもなり、大きな目見つけた餌を捕食しやすいようになっています。多くの餌を食べた鰹は生後1ヶ月で体長4cmほどにまで成長、生後1年で約20cm、2年で50cm、4年で70cmほどにまで達します。日本近海を回遊するのは2歳魚あたりが主体で、年を重ねるにつれ太平洋中央部に集まるようになります。平均寿命は約8~10年。

|

|

|

|

日本の沿岸にやってくるカツオには二系統あります

|

|

|

大洋を大回遊するかつおの筋肉はエネルギーのもとであり、その筋肉を支える血合い部分はビタミン類、ミネラル類など栄養の宝庫です。

|

|

|

※かつおは暖流の回遊魚で、適度の氷温を求め、群れをなして移動します。季節によって脂肪分が変化し、味も変わります。旬は、初がつおと呼ばれる春~初夏と、もどりかつおと呼ばれる秋口です。

|

|

可食部100gあたり

|

|

| ミネラル |

|

| ビタミン |

![]()

|

|

|

【秋どり】可食部100gあたり

|

|

| ミネラル |

|

| ビタミン |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

赤岡から行くよりも安芸からいた方が近い。今回は安芸の浜田釣り船で行くことにしたそれでも1:00に起床して安芸港出発3:30分釣り場到着5:30分所要時間2時間なので赤岡港から行くよりかは30分短縮になる。定刻に到着漁船は5~6艘操業している。船長の指示棚は35mであるそこを探っていたが反応がない隣の船が釣れたので棚を聞くと15mとの事大分上に浮いている様であるそこで35m~15mまで探ることにした。ポイント近くで25m~上に探っていると突然ゴツンと当たりがあり最初の獲物なので慎重に手繰り寄せ同船の方に掬ってもらった2.7kgの立派な鰹である。

もう坊主は無くなりほっとする瞬間である。今日はエビングの要領で枝針を一つ付けそこに赤色のワーム5cmをせっとして鰹の気を引こうという算段である又オキアミを刺す針は軸の太いヒラマサ鈎13号にオキアミを4匹刺し団子状に美味しく仕上げて置く、鰹は赤色のワームを目ざとく見つけ近寄ってくるとその先に団子になったオキアミを見つけパクリと口を使う様に仕向けてある。ハリスは12号で長さは3mに3.5mmのクッションを1m計4m半月天秤から離れているこれくらいの長さなら取り込みの際にお祭りを起こす頻度は少なくなる12号で7kgまでなら余りなよしをしなくなくても取り込める。船縁でタモで掬う時くるくる輪を描くように引き揚げ頭を海面から出すと暴れなくなるこの瞬間が掬うチャンスである(たも網を海中に入れてわさわさしたり鰹の後ろを追っかけたりすると失敗する。こんな釣り方で5回当たりがあり3匹獲る事が出来た。ハリス10号は3㎏台12号は6kg台後は14号や16号、魚の大きさによる使い分け必要で余り太いハリスは食いが悪いと船長からいつも言われるのである

今日は6名乗船坊主の人も居たかも知れません全般に喰いが悪かった。

船餌氷12,000円

三匹入れると4匹目は入りません(6kg級71cm,72cm丈が長いので曲げないとクーラーに収まりません)

奥から55cm2.7kg、71cm6.1k、72cm6.3kgの釣果

今回初めて抱卵した鰹を釣りました。太い2匹とも雌で抱卵していました。卵は苦味があり少しむつこい

卵から育つのは僅かで99.999%は死亡するという非常に厳しい世界である。200万個卵を産んだとして生き残る個体は20匹運の強い生命力に恵まれた超エリートと言える。そんな鰹を頂いている人間は幸せ者、せめて完食することによって感謝の念を表したいものです。

今シーズン最後のイサキ釣りに挑戦する。前回90匹以上釣り大満足でもうあんな良き目は無いだろうと思いつつ。猛暑の毎日が続き暑い暑いと家の中に引っ込んでいては体が鈍るから日干し覚悟で釣り行き決行する。とはいえしっかりと防暑対策としてパラソル持参である。今回も浜田釣舟で安芸港集合4:30分出航は4:45分30分掛けて釣り場到着5:15分にはもう釣っていた。早く釣って早く帰るのである。天気予報とは裏腹に曇りでおお助かり用意したパラソルは使わず仕舞である。目的のイサキは産卵後で痩せているが30cm超も含めそこそこ釣れる。ただチダイが横から餌を取るのでチダイが釣れてしまう。水深70~80mで釣り棚は底から10m~20m上部を狙う、潮が動かないので誘いあげていく、釣れなかったら又下まで(10m)降ろし誘い上げる底から10mには餌取りがいるから要注意である。隣の釣り人には真鯛がヒットするのだが私の所までは廻って来なかった。

12時30分納竿帰路に就く1:00港到着したがものすごい干潮で荷物の引き上げに苦労する。本日は5名乗合で10300円(8300+1600+400)イセギスーパー鮮魚店頭価格700円程度からチダイもそのくらいする。

岡はにわか雨が降り沖までは届かなかった沖は曇りで涼しかった

本日の釣果、レンコダイ3匹、チダイ16匹、めじか(ソウダガツオ)1匹、赤ヤガラ1匹(110cm)、鯵1匹、まぶし(駕籠かき鯛)1匹、ベイケン(カイワリ)4匹、イセギ32匹と種類が8種類と多かった。イセギは25.26.27.28.31cmチダイは27cm500g、32cmで600g、34cmで700gである。

赤ヤガラは抱卵していた今頃(7~8月)が産卵期みたいである、その生態を調べてみたが産卵期等不明。

毎日うだるような猛暑が続くこの時期はスルメ烏賊の最盛期でもある。意を決して釣りに行くことにした。もっとも安芸の浜田釣舟からの釣れているとの誘いがあったからでもある。今台風13号が沖縄の西海上を北西に向け進行中その影響で波が2.5mと高くうねりを伴う状況である。4時30分安芸港出発との事で2時に起床して4時に安芸港に到着した。定刻に安芸港を出港して1時間30分掛けて6時前に漁場に到着、最初は水深165mである。仕掛はサビキ仕掛18cmの5本ブラツノ幹糸8号ハリス6号全長7.2m錘200号(潮の流れが速い普通は150号)私は浮きスッテ白赤を下から2番目に入れる結構これに乗って来た。釣り方は仕掛を海底に着けてから上に向かってしゃくり上げる30mぐらい上げたら又降ろしての繰り返しで釣る。乗ってくると竿先がお辞儀して重さが竿に伝わって来る、追い乗りを狙って手動で巻き上げ反応が無ければ電動で巻き上げる。4杯掛けると電動リールが軋み回転が止まる掛かった烏賊が勝手気ままに逃走を企て引っ張り合うから重くなる。今日は潮の流れが速く釣りにくい漁場を水深207m迄広げて釣る。釣れる場所は決まっているようで広範囲に釣り船が10艘程度操業していた。烏賊の群れは移動が速いようで新しい漁場に着き一投目を投入すると良く掛かるが段々釣れなくなる水深も130m、180m、150mと移動するので広範囲に探りだすと釣果は落ちる。本日は5名乗船右舷2名、左舷3名であったがお祭りが5回ほど起こった水深があるので起こりやすい。11時40分納竿1時間30分掛けて1時10分頃安芸港到着、干潮だ岸壁が2m以上離れており荷物の引き揚げにロープを使用した、猛暑のなか汗が全身を伝い流れ出す、暑い暑い一日である。

船、氷代9200円

4時43分有明の月(16日昨日は満月でした)撮影

4時43分有明の月(16日昨日は満月でした)撮影

台風13号の影響で波2.5mうねりがある、少し悪酔いかも

台風13号の影響で波2.5mうねりがある、少し悪酔いかも

本日の釣果40匹沖干2杯、沖漬け6杯此処に32杯

本日の釣果40匹沖干2杯、沖漬け6杯此処に32杯

近所にお裾分けして残った分は冷凍に廻す。

沖漬の素は2Lのお茶のペットボトルに入れて持参する。醤油1L、味醂0.5L焼酎0.5L

作り方

味醂と焼酎を鍋に入れ沸騰させアルコールを飛ばす、醤油を加え沸騰させて冷ます。ペットボトルに入れる。2Lで沖漬け烏賊六杯が漬け込みの目安。

昨日食べ残り分を翌日迄漬け込み下処理して冷凍にする。あめ色になっています。

台風17号が温帯低気圧に変わり大雨を降らしたり竜巻を発生させたり海の状況を一変させたり良い事は何もない。大雨による増水で沿岸の海の色は黄色く濁り魚たちはどっかへ散ってしまった様である14号ブイへ黄肌マグロを釣りに行く予定であったが台風の影響で群れが居なくなったとの事で急遽ネイリのエビング釣りに変更したのであるが沿岸部の真水が大量に流れ込んでネイリは何処かに行ってしまい殆ど釣れなかった。海の状態が落ち着く二~三日後が良く釣れだすだろうと思われる。3時30分起床安芸港5時到着5時40分出航本当は6時出航と聞いていたが皆が揃うと早く出ます。本日は6人乗船で16匹竿頭5匹と厳しい釣果であった。それでも今シーズン最初のネイリエビングで興奮した。最初は水深18mの沿岸部でボトム周辺に魚群有の船頭の指示でしゃくり開始。仕掛は半月天秤にジグ120gを付け3mのハリスの先にダイワのDRスティクを付ける他の人はヤマシタのエコエビ7.5cmを付けている。ワームが動くためには大きくしゃくらないとならないので疲れるから私は仕掛が着底したら2~3回しゃくって電動リールのトップスピードで巻き上げ開始すると途中でガツンと当たりが有りネイリ特有の強い引きがありこのやりとりが堪らなく面白いのである。ここで2匹getその後48mの少し深場で1匹getその後は色々場所を変えるが日が高く上りワームを見切られたのか釣れなかった。船頭が恐縮して料金を2千円もまけてくれる有様決して船頭さんのせいでは無いのだがこの心意気に感動した、12時30分納竿する

(鯵を釣ってネイリを釣る餌釣をやってみたが釣れなかった)

船、餌、氷7800円(船6800餌600氷400)

17号台風一過穏やかな海波1.5mだそうです遠くかすんで見えます

本日の釣果

本日の釣果

ネイリ40cm800g、36cm600g,34cm500g 鯵13匹、ウルメ鰯9匹(この時期のネイリのエサ釣りに丁度のサイズだが釣れない)サクラダイ2匹、金魚花鯛1匹

キンギョハナダイの雄が釣れました体長12cm右写真参照で間違いなく金魚花鯛 |

金魚花鯛 金魚のような鰭鰭ですスズキ目ハタ科だそうですサンプル画像11cm |

台風22号の北上で波が高くなるかと思って居たがさにあらず波も風も無い良い釣り日和となった。久しぶりにちさと丸で赤岡漁港から出港します。 5時30分集合で今日は岡山の釣り人と地元の釣り人総勢8名で右舷4名左舷4名私は左舷の大艫である。ここは釣りにくい帆柱の支柱が間切って竿先が当たるので取り込みには注意がいる。30分も走って水深40mの釣り場に到着するベイトの小鯵が釣れないどんなにしても釣れない仕方なく6本全部の針にオキアミを付けて投入するとネイリとハマチ(ツバスに近い)が釣れた。小鯵は喰いつかなかったからオキアミに喰いついたのであるしかも仕掛を投入して海底に着いたと同時に喰って来たので動くものに👄お使うネイリの習性に訴える事が出来た様である。ネイリのサイズも小さくカッタクリやエビングに反応していた。岡山からの釣り人は青光りするフラッシャーのサビキのカッタクリで沢山釣っていたし船頭はエビングで10匹以上釣っていた。青光りするフラッシャーは小鯵も釣れるしネイリも釣れる優れものだが何処で売っているやら分らない。毎度のことだがネイリの餌釣りでは、ベイトを釣らないと何事も始まらない。それで色々のサビキを試すわけで奥が深いと言えば深い。人間と魚の化かし合いで釣りは面白い、今日はその勝負に負けてしまった。

1時に納竿し1時30分夜須港に帰港する。

船餌氷代金9500円

波も無く絶好の釣り日和釣果が有れば良いのだが

波も無く絶好の釣り日和釣果が有れば良いのだが

秋空を旅客機(画面中央)が大阪に向かって飛んでいる

秋空を旅客機(画面中央)が大阪に向かって飛んでいる

|

|

中央のネイリ47cmで1.2kg

本日の釣果

ネイリ47cm1.2kg、40cm1.2kg、40cm800g、39cm900gの4匹。

ハマチ46cm900g、42cm800g2匹

チダイ32cm400g、26cm400g2匹

鯵25匹

ネンブツダイ1匹

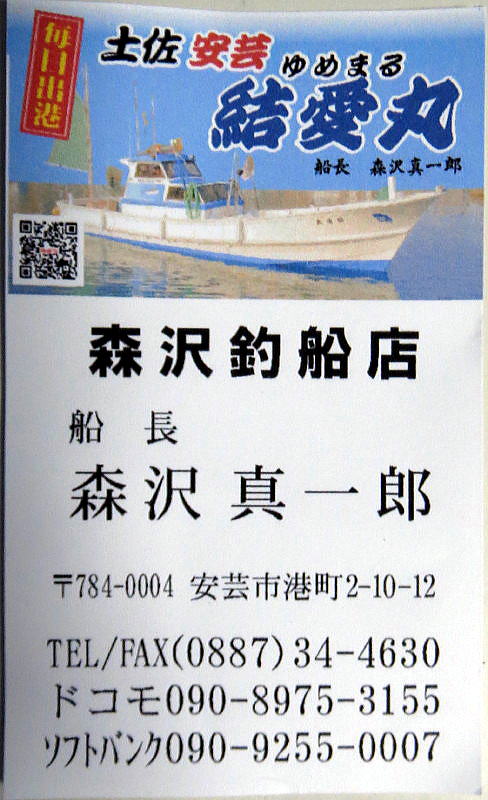

先日11日は台風24号が10月9日に通過して天気が良くなると思いきや激しい雨と強風で安芸の浜田釣舟迄行ったが出漁出来ずにすごすごと引き返しふて寝をしたばかりである。今回は台風26号の接近で波が出てうねりを伴うと言う天気予報で又駄目かと安芸港に着いたらセーフ今日は何とか釣りが出来そうである。4時出航で安芸のゆめ丸(結愛丸凝った船名である)へ筒井秀則さんのお誘いで彼の釣り仲間の急な欠席で私がピンチヒッターと言う次第である。今日は5名でビンタを釣りに行くのである、片道2時間のコースで4時に出てブイには6時に到着早速釣り開始3名は餌釣りで2名はエビング私も餌釣。エビングは疲れるし余り釣れる気がしないのがやらない理由である。ワームを使って騙して魚を釣るのは魚に失礼だと思う、それで高価なオキアミの撒き餌と刺餌で釣る訳である。魚との接点は釣針に付けたオキアミであるから綺麗に美味しそうに沢山房掛けにして誘うのである。第一投目水深は上から30mハリスの長さ分降ろして34mで餌を撒き30mまで巻き上げ餌を撒きじっとしていると竿先がしなる。ヒットした釣れたのは黄肌マグロの子供である。その内にシイラが悪さをし始めて釣にならないシイラの攻撃をかわしながら小さな鰹やビンタを順調に釣り12時納竿帰途に就く、楽しい釣りが出来ました。

船12000餌2000であった。

今回お世話になった結愛丸(ゆめ丸)係留場所

今回お世話になった結愛丸(ゆめ丸)係留場所

安芸漁港前方建物ドックの東側岸壁からこの係留地点まで車乗り入れ出来ます

安芸漁港前方建物ドックの東側岸壁からこの係留地点まで車乗り入れ出来ます

|

船長写真よりももっと男前でやさしい人とお見受けしました 初め見た時は元阪神タイガースの藤川球児かと思ったよ リンク |

|

|

本日の釣果

ビンタ1.5kg2匹、1.1kg1匹、1kg4匹、900g2匹合計9匹

鰹3匹

シイラ2.3mg,2kg,1.9kg,1.8kg,1.7kg,1.5kg合計6匹身長は70cmクラス

ツムブリ2匹

丸鯵1匹

ビンタの刺身脂が乗っていてさすがマグロ系で美味でした。

ビンタの刺身脂が乗っていてさすがマグロ系で美味でした。

10月は台風が5個も接近し海は荒れ放題で出漁できる日は数える程度であった。当方も10月22日の釣が台風27号の影響で安芸の浜ちゃんの船をキャンセルする羽目になってしまった

私も10月から11月に掛けて体調を崩し高知医療センターに入院するアクシデントもあり、10月14日以来12月の今日やっと釣りに行けるのである。前週までは低温日が続き海水温度も18度台になり、良く釣れていたネイリや青物も何処か行ってしまった。青物のベイトとなる鰯や鯵の大量回遊も無く釣果はさっぱりとの厳しい情勢下である。

赤岡漁港のちさと丸6時15分集合で6時45分頃漁場に向けて出発。まずは青物釣りの餌となる鯵の確保のため水深30mで小鯵を釣り、沖の水深40m50m70m80mと沖合に出るも青物に巡り合えず、船頭取って置きの青物ポイントへ向かう。水深70mここで青物の鰤の子供メジロが2匹釣れたのは良いが取り込みに手間取り、ほとんどの人を巻き込むおお大祭りが発生した。私も巻き込まれてラインの縺れを取るのに時間を取られ折角の地合いを逃してしまった。祭りを起こした張本人はメジロを取り込み仕掛を切ってPEラインの縺れを取ろうともせず他の人のもつれたPEラインを海の中に放り込み右舷側に寄越したので右舷側の人が必死に縺れを取る羽目となりその中に私も含まれていたのであった。そもそも今日は8名乗船し右舷4名左舷4名で全員を巻き込むお祭りは珍しいと言えば珍しいが後が宜しくなかった。愛媛県や岡山県からの釣り人が多く青物の対応が素人の為こんな出来事になってしまったのである。青物は強引に頭をこっちに向けて取り込むべしであるそのために強い竿と太いハリスを用意すべしである。1時30分納竿し2時過ぎに帰港した。本田船頭さんの息子さんに『おかずばあは取れたか』と聞かれ返事に窮する程の不漁であった。

船餌氷9000円

五台山

五台山

竹林寺五重塔付近の紅葉

小鯵にイトヨリダイかぶりつく(生きた小鯵で釣るのは初めてです)

小鯵にイトヨリダイかぶりつく(生きた小鯵で釣るのは初めてです)

本日の釣果

小鯵25匹、イトヨリダイ、レンコダイ、イセギ3匹、ベイケン、ガシラ、桜鯛

日曜日から天候は回復し釣り行きOKとなった。12月12.13日そして21日と海が荒れて出航できずやっと4度目の正直で良い天気に恵まれ勇んでの釣り行きである、安芸の浜田釣舟6:00出港で5時30分には乗船していた。安芸港から1時間南東に走ると水深200m~500mと深くなり深海釣が出来るのである。今日狙うのは赤ムツ、黒ムツ、そして水深500mでアコウダイである。赤ムツは水深200m~300mで釣れる今は海水温度が下がり海底べったりでないと釣れない。胴突き仕掛では一番下の針にしか喰いつかない天秤仕掛けにして針を2~3本付けたもので狙えば効率が良いかも。ベテランは胴突き仕掛の下に天秤を付けて効率的に上下に対応していた。仕掛の変更は年を取るとどうにも億劫になりそのまま行ってしまうのである。この釣りで一番肝心なのは底取りである錘が海底に着いているかどうかが肝心で慣れないと難しい。海底をとんとんと叩く事が釣果を上げ根掛かり防止に欠かせない。10時ごろまではそこそこ釣れていたがパッタリト食いが無くなりアコウダイ釣り場に移動して水深550m納竿まで粘ったが本日の釣り人4名(愛媛、香川、高知2)誰にも釣果なし。父親の船で1匹釣れたと言う情報を基に粘ったが1時30分納竿。1時間掛けて帰港する

船氷代金12000(重油高騰で500円釣り人転嫁)私等のガソリン代も上がっているのに誰に転嫁するの。

夜明けで太陽が出てきましたが雲に掛かって残念

こんな近くで水深200~300m赤ムツやクロムツが釣れる。天気には恵まれましたこれで良く釣れれば最高だが

四国山脈は雪化粧しています

本日の釣果評価は別れるかもこんなもん高級魚は

クロムツ47cm1.1kg、のど黒カサゴ、赤ムツ、

クロムツは雌でした大きなおなかには卵が沢山詰まっていましたa

一日に一匹釣れれば良しとすべし高級魚

一日に一匹釣れれば良しとすべし高級魚

アカムツの一般的な仕掛けは、胴付き仕掛けです。水中ランプは集魚効果あるが外道が来る場合は外すこと。 アカムツの一般的な仕掛けは、胴付き仕掛けです。水中ランプは集魚効果あるが外道が来る場合は外すこと。餌はホタルイカやサバの切り身を(幅1.5cm長さ10~12cm)使い、集魚効果のあるフラッシャーやビニールベイトをセットすることも多い |

場所によって、テンビン仕掛けを使うところもあります。 ポイントの地形や船の流し方などで各船のやり方に合わせてください。 テンビン仕掛けのメリットは、仕掛けがフケルことで より自然な動きになります。 デメリットは、起伏の激しい場所では 頻繁に棚合わせが必要になります。 場所によって、テンビン仕掛けを使うところもあります。 ポイントの地形や船の流し方などで各船のやり方に合わせてください。 テンビン仕掛けのメリットは、仕掛けがフケルことで より自然な動きになります。 デメリットは、起伏の激しい場所では 頻繁に棚合わせが必要になります。フロートを付けると良い場合がある。ライトは天秤の上に付ける場合もある普通は使わない。 |