![]()

�ܑ�R�ɂċ��D�ċp��

���m�s�̖k�R�͊��Ⴕ�Ă��܂��썑�y���Ƃ͎v���Ȃ����i�ł��B�ܑ�R�W�]����B�e

�Q�O�P�T�N�Q���Q�T��(�Ηj���j

�����R�i����j��

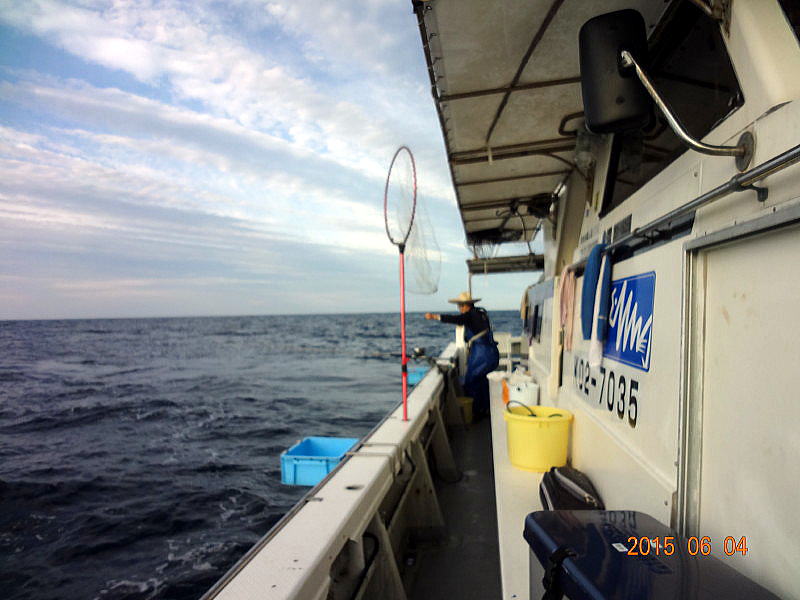

�V��܂�㐰�@�����@0.1knot�@�@���@�����2�`4m�@�g1.5m�@�C����18.7�x�@�ō��C��16���Œ�5��

���N�͔N�������犦�����X�������C�͍r��ďo���o������X�Ƃ�����X���߂��čs�����B�Q���ɓ����Ă��V��s���͑��������ɂQ��ʖڂɐ����ďI���܂���������Əo���o��������Q��܂����B���|�`�U���W���łT���R�O���ɂ͓������Ă�������|�C���g�ɂV�������{���͂T����D�ʼnE���Q�������R���Ŏ��͍����̑�䃂ɍ��点�Ă�������B���[130���`150���ł���̂ʼn����Ɏ��Ԃ��|���鍡���͗ǂ����Ղ�ɂȂ��Ă��܂��d�|�͐���あ�������̂Ɏ��Ԃ��|����A�͂Ō����̗ǂ��ނ�͏o���Ȃ������B���������̒��ɂ͒m�b�҂�������̂ŁA���̐l�͊Ƃ��{�o���āA�����Ɏg���̂ł͂Ȃ��i�����ɂ͎g���Ȃ��A���[���[���̂�あ��j�P�{�̓X�^���o�C���Ă����̂ł���B�P�{�Œނ��Ă���Ԃɂ����P�{�͂U�{�j�ɉa���h�������ł������ł���̐��őҋ@���Ă����A�P�{���ނ�Ĉ����g���đD���Ɋl������荞�ނƂ��������ҋ@�����Ă����P�{�𓊓����Ă���A�ނꂽ�Ƃ̋����O�����r��������A�a���h���ҋ@����̂ł���B���̍����������������Ƃɓ����肪�L�肻�����荞�ނƂ������@�ł���B���̃��[�e�[�V�����͌����ł���B�����S�O�C�ނ�Ԃɂ��̐l�͂W�O�C�ނ�Ɠ��ɂȂ�܂����B���̒ނ�͉������������A�n���X���r��鎖�A�����j��ۂݍ��݊O���̂Ɏ��Ԃ��|���鎖�A�U�{�j�ɃI�L�A�~��t����Ɏ��Ԃ��|���鎖�A���̖��̉����ɂQ�{�Ƃɂ����̂ł���B���ɒނ�̃x�e�����ƌ�����ƌ������Ɋ�����������ł���B����͎����^�������މʂ��グ�鏊���ł���B����������͖Z�����A�܊p�y���݂ɗ����̂�����̂�т�ނ肽���ƌ����v��������B���č������������B

���̖{���̎d�|�����V��60cm�Ńn���X�͊��W���}�U���S�{�j�i�`�k6���C�T�L12��������j�e�q�T���J���R�g�p�S��4.2m��120���`150����2m�d�����[���V�}�m3000��EP6��300m���B�e�q�T���J����3�����g�p���Ȃ��ƃn���X���r�肪�|����ނ�Ȃ��Ȃ邩�r������̂���ςł���A�a�̓I�L�A�~�ƉG���̒Z����������B���X�A�}�_�C���ނ��̂ŃI�L�A�~�͕t���Ă����B

1���ɉ���肵2��10�����|�`�A�`����

�D�a�X10600�~

�䗈��������������(-_-)/~~~�s�V�[!�s�V�[!

42�C�����R���M�X1�C

�t��Y�ꂸ���̎����ɕK���Ԃ��炫�܂��ɏ��������ڂ̉ԃA���S�ނ���^�߂ł���

�Q�O�P�T�N3���T��(���j���j

�A�R�E�_�C��

�V�ꎞ�X�܂�@�����@0.2knot�@�@���@�k5�`8m�@�g2.0��1.5m�@�C����16.7�x�@�ō��C��11���Œ�4��

3��3���ɍs���\��ł������������V��s���ōs���Ȃ��Ȃ�{���ɂȂ����B�Ƃ��o�鎞���������ނ�s���͑ʖڂ��Ǝv�����|�`�֖�5���ɓ�������B���͎��܂�悤�ŏo�q�ƂȂ����B���|���̋���܂�1���Ԋ|����̂ŃL���r���ʼn��������B���߂͐ԃ��c��N�����c��ނ邱�ƂɂȂ萅�[150m�ŊJ�n����B�d�|�͊�12���i����130�����j�}8��60cm6�{�j�S��9m10cm�A��200���ł���B�����肪�L�����̂ň����g���J�n������r������d���Ȃ��ėׂ̒ނ�l�Ƃ��Ղ�ɂȂ��Ă��܂����B�ނꂽ�̂͏����ȃN�����c1�C�B������4����D�ʼnE��2������2�����͍�����䃂ł������B�����[�����s���J���Ă��d���Ȃ��̂Ŏd�|���������Đ�250���ɂ��ނ�J�n�B�啪�����Ɏ�Ԏ�莞�Ԃ�Q��Ă��܂����B�������傫�������肪�L�荡�x�͖����Ɉ����グ�����B���x�͑傫���N�����c�̎��ł��邨�����傫���c���ŗ�������Ă���l�ł���B8�����{���̃A�R�E�_�C�ނ�ɒނ��ړ�����B���[400�`600���̐[�C�ނł���B�r������2�����ƂȂ���肪����Ȃ������i��300���g�p��������350������400����t���Ă�����B1���̉����܂ŔS�������A�R�E�_�C�̎p�����鎖�͖��������B�O�������Ȃ��A���̓N�����c�A���J�T�S�Ɖ��M�X1�C�Âނ����݂̂ŁA�I1�C�⏬���ȋ��ڑ�1�C�⍪�|�肵��PE��200m�����l��U�X�Ȓނ�ƂȂ��Ă��܂����B�A�R�E�_�C�ނ�̖��l�R�n����H�������̎��͋���B����ƊC�����x��16.7�x�ƍ�N��18�x��ł���������1.3�x���ቷ���e�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����������B�D���ɒނꂸ�Ɉ��������ˌ���ꉜ�l�ɂ�����ꂽ�����̒ނ�͂���Ȃ���ŃN���[�W���O�������Ǝv�Ηǂ��B���̃��x���W�Ɋ��҂��悤�B

�D�A�X12,000�~

�g�����܂�V��͗ǂ�����ŋ����ނ��ō��ł�����ɃJ�������������܂�

�J�������ҋ@���Ă��܂�����͒މa�������ČÂ��a���C�ɓ����邩��ł�

���M�X52cm700g�A�����J�T�S�A�N�����c50cm1.2kg�A������C�̏����ȃN�����c�͗F�B�ɍs���܂����B�擾����12,000�~�ł�

�����c���t�������Ă݂܂�����ڂ��玉���N���o�Ă��܂��B�����ō������ł��B�c�O�Ȃ���s���{�P�Ŕ����������Ɏʂ��ċ��܂���ˁB

�Q�O�P�T�N3��21��(�y�j���j

������ݐ^���

�V��@�܂�㐰��@�����@1.2knot�@�@���@�k5�`8m�@�g2.0��1.5m�@�C����18.2�x�@�ō��C��20���Œ�9��

���|�`���玺�˂̍s�����֏�����ݐ^��ނ�ł���B4��30���W�����čs�������P����30��������A�L���r���Ŏd�|���Z�b�g���ĉ��������6�F00�ɖړI�n�����B�����͒������������ŗL���ł��邪�����͂���������Ȃ��ނ�ɂȂ�Ƃ̎��őD�͕d��ł��I�L�A�~�̎T���a��U���đ���W�ߒނ�ƌ����Z�i�ł���B�T���a���Ǝh���a�����邽�ߕ������g���Ēނ�̂ł���B�����ŏd�v�ƂȂ�͕̂����~�߂������[�g���ɃZ�b�g���邩�ł���B���[��98-100m���ł���̂Ŏd�|�̒���+��̒I���ނ�I�ƂȂ�B�����̑��������Ă���80m�Ƃ������ނ�Ȃ��ׂ̒ނ�l��90m�łP�C�ނꂽ�̂Ŏ���85m�ɏC����1�C3.9kg�Y�̎K�т��z���q�b�g�����B���̌�ނ�Ȃ��̂ŃY�{�ނ�ŊC��Ɏd�|��t���Ēu���ĒI��T���Ă����C����ӁA�����ł̓^�}�K�V��1�C�Ɖ��g���M�X1�C�ނ����C��Ɏd�|������������̂Ŏ~�߂ď��10m20m30m�Ǝ�����������Ȃ��ł������B6-12����������D�Œނꂽ�̂�2�C�̂ݖ{����D4����2���͖V��ƌ����U�X�Ȍ��ʂƂȂ��Ă��܂����B�D���H����͋��邯�Nj��Ȃ��I�L�A�~���a�Ƃ��ĐϋɓI�ɕߐH���Ă��Ȃ��悤�ł���B����ł͔ނ�̎�H�͉��ł��邩�^�₪������B�ނ�������J���Č���ƁA�p���p���ɒ������ݑ܂�ƒ�����10�C���̃I�L�A�~�ƍ��̖����_�炩���N���Q�̗l�ȕ��̂���R�o�Ă����̂ł���B�Y���̎����Ɏ��˂̐[�C���獟���֏W�܂��ė���B�����ł̉a�͉����A�����̃x�C�g�����]�肢�Ȃ����Ȃ̂ŊC��ɐ����Ă���C����ނ��C�\�M���`���N��N���Q�z�O�N���Q�͑傫����R�̂̑��d���铙�ƍl���Ă�����������ނ�a�Ƃ��Ďg������������ƁA�����U���Ēނ�ɂ̓I�L�A�~�̎T���a������ԂƎv����B��ɃI�L�A�~�ɑ�������ĖႢ�H�ׂĂ��炤�l�ɂ���Βނ��͂��ł���B����ɂ͂ǂ�ǂ�s���ĎT���a��������T���ĐH�ׂĖႤ���ł���B�̂͗ǂ��ނꂽ���Ⴊ�̂��ƒ��V�̋��t�͉����ɖڂ����Ȃ���ꂢ���B12������肵��2���Ɉ��|�`�A�҂���B�{��4����D���͍�����䃉E�����1�C�ނ镗�ƒ����̊W�ō����͍���3���E��1���̔z�u�ƂȂ�

�D�a�X12900�~

�O���ɔ���ʂ��ċ��閦�͎��˖��ł�

�^�}�K�V���A���g���M�X�A�^��68cm3.9kg�����q����

4��ڂ̎��n�ł������ƒނ�܂����B��ʂ��炠�ӂ�Ă��܂��K�тăs���N�̍��_�C�ɂ͒������ł�

�@�}�_�C�̝G���ȑ̌^�͈�̕��G�Ȓn�`�ɓK���������̂ł��B�O�m����V������قǂ̍������q���͂���܂��A���̊Ԃ̃X���������\��]�\�ɗD��Ă��܂��B

�@���̂悤�ȑ̌^�̋��͏�Q���̑����ꏊ�ŐېH���邽�߁A�u���͂͂������Ƃ��Ă������͂��R�����A�a���P���Ƃ��������܂ł͒ǂ�Ȃ��̂ŁA�����߂����ׂ����U���Ă�邱�Ƃ��މʂɌ��т��܂��B

�@�}�_�C���D�ނ̂͒��̒ʂ肪�悭�A���n�ɔ�ъ₪����悤�ȊJ�������ł��B�i���������ăT�[�t�ő_���ꍇ�ł��P���ȍ��n�ł͂Ȃ��A��ʂƍ���̋��E�����肪�_���ڂƂȂ�j

�@�t���̍��́A�����0.1�`0.5mm�قǂ̃����V�ނ�ߐH���Ă��܂����A�傫���Ȃ�ɂ�āA�H�a�ʂ��m�ۂ��邽�߂ɂ���ƎG�H���������āA�s���͈͂��L����A���̐[��ɋG�߉�V����悤�Ɂ@�@�Ȃ�܂��B

�@�܂����^�̂����́A���Ȃ��Ƃ�������̍U�����������C��t�߂ŁA�Ƃ��ɉ��S�C�Ƃ����傫�ȌQ������܂��B�H�a�����邢���Ԃ����S�ł����A�^���傫���Ȃ�Ɠ����̑����������P���悤�ɂȂ�A�Q������������Ė�Ԃ����a��V���܂��B

�@�}�_�C�͂������ꐫ�G�T���̐H���锽�ʁA�����Ă���G�T�ɂ��q���ɔ������܂��B�ЂƂ͏P���ĊC�ꂩ�璵�ˏオ�����G�r���A�������Ɖj���Ȃ���~��Ă��邩��ł���A�ЂƂ͊C�ʋ߂��Ő��ɏP��ꂽ�����̌Q�ꂩ���������������Ă��邩��ł��B

�@�p���̗{�B��߂��ɐ��ރ}�_�C�̏ꍇ�A�������ڂ�G�T���E���Ă��邱�Ƃ���A�t�H�[���ւ̔������Ƃ��Ɍ����ɂȂ�܂��B�����������Ă���G�T�ɔ�������Ƃ͂����A���S�ɗ��������Ē�ɂ����y�@�@���b�g��H�ׂ邱�Ƃ͂���܂���B

�@�I�B�ނ�̃_���S�i�o�N�_���E�_�S�`���j�́A����Η{�B�p�̎����Ɠ��ނ̔z���G�T�ł���A�{�B�C�J�_�ɋ��������}�_�C�̓_���S�Œނ��悤�ɂȂ�܂��B

�@�t�ɁA���̒ޏ�ł���A�����ߐH���Ă����V�R�̐����ŃG�r��ԃG�r�������G�T�ɂȂ�܂��B

�y�@���ȃ}�_�C�̐H��@�z

���E�j�A�L�A�G�r�A�N���q�g�f�A�V���R�A�����A�J�j�A�^�R�A�C�J�B��������ɂ��������ďu���͂��g�ɂ����߁A��H�͒ꐫ��������A�C�J�⏬���Ȃǒ��w���j�������ɃV�t�g���Ă����B

![]()

�@�����ɂ���ĊC�������H�ׂ邱�Ƃ�����Ƃ��Ă��A�ʏ�̓G�r�A�J�j�A�V���R�Ȃǂ̍b�k�ނ⏬���B�C�J�A�^�R�A�L�Ȃǂ̓�̓����𒆐S�ɕߐH���܂��B�G�T�����̎�ނ͕��L���A�c�����ɂ̓J�C�A�V����J���A�傫���Ȃ�N���q�g�f��E�j�A�S�J�C�Ȃǂ̂ق��A���牺�ł̓X�C�J�̔�܂ŐH�ׂĂ��܂��܂��B

�@�������Ƃ���ł̓N���Q��C�\�M���`���N�܂ŕߐH���邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�����A�z����3�T�ԁi�̒�7�o�j�܂ł̃}�_�C����ԑ����H�ׂ��Ă��܂��ő�̓V�G���~�Y�N���Q�ł���A�����҂̊Ԃł̓~�Y�N���Q�̔��������Ȃ��N�̓}�_�C�t���̐����c�藦�������̂ł͂Ȃ����Ɛ�������Ă��܂��B

�@�C�\�M���`���N�ɂ͎h�E�����邽�߁A�H�ׂ鋛�͂��܂葽������܂���B

�@�Ƃ��낪���E��̋��t����̓C�\�M���`���N���A�}�_�C�������ނ�āA�O���͋��Ȃ������G�T�Ƃ��ĉ���̃G�T�ɂ��邱�Ƃ�����܂��B

�@�t�ɁA��Ɍ��ɂ��Ȃ��̂��}�_�C�̐�g�������ł��B��c����ɂ͋��H�������邭���ɁA���璆�̐����ɗ^����ƁA�H�ׂ�ǂ��납�����o���Ă��܂����Ƃ���A�Ȃ�炩�̊����̑��݂��\������Ă��܂��B

���@�}�_�C�̌��ɂ͐����������������Ă���B�����͓������̂��P���Ă��ׂ鋛�̓������B�\���G�T��߂炦�ē����Ȃ���ڂ�����A�̒��Q�Ocm�炢�̏��_�C���Q�Ocm�̃C�J�Ɋ��݂����܂ܒނ�グ���邱�Ƃ�����B�}�_�C���N���_�C���b�k�ނ̊k���ӂ����߂̉P���������Č��̒����d�����߁A��v�Ȋb���g���Ă悭�A���Z�邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�B

![]()

�@���̗��ɂ͊C���ɕ����u�������v�Ɛ���ɒ��ށu�������v������܂��B�������̐�����60�`75���Ȃ̂ɑ��āA��������90���߂��������܂�ł���A�C�������y���^���ɂ���ĕ��͂܂��B�}�_�C�̗��ɂ͂���ɔ�d�̌y��������������Ă��āA�Y�݂��ςȂ��Ńo���o���ɂȂ��ĊC�ʂɕ��V���邽�߁u�������V�����v�ƌĂ�܂��B�g���̂���C�ʂɎU����Ă���ΑS�Ă��H�Q�ɑ������Ƃ͂���܂���B

�@���������̂́A�z�������e�����C�̕\�w�ɑ����v�����N�g����H�ׂ�̂��ړI�̈�ł����A�\�w�ɂ͑傫�ȓ��H���v�����N�g���������̂ŁA���܂ꂽ����̎e���͑啔������H����܂��B

�@�Y���͂S�`�U���̔g�̉��₩�ȓ��̓��v����锼�ɂ����čs���܂��B

�@������݂̃s�[�N�͐����㏸�ɏ]���ē��{��k�シ�邽�߈��ł͂���܂��A�V�[�Y���ɂȂ�Ɛ��z�������̉e���Ŕ������s���N�̍����F�ɐ��܂�܂��B�S�̂ɂȂ��炩�ȑ̌^�Ȃ̂����X�@�@���������I�X�͓����ɃR�u���ł��܂��B

�@�Y�������Pkg���̃}�_�C��30�`40�����B�R�`�Skg���ɂȂ��100�������Y���A�����ɉ�����35�`54���Ԃśz�����܂��B���̒��a�͖�1.2mm�B�e����1cm���ɂȂ�ƒꐫ�������͂��߁A�Ăɂ͖�6�p�܂Ő����B�~������Ɖ������ɏo�Đ��[50m�ȏ�̒�w�ʼnz�~���A�P�i15cm30g�j�ɂȂ����t�ɐ�C��ɖ߂��A���̓~�ɂ͂܂����̐[��Ɍ������T�C�N�����J��Ԃ��܂��B�z�~�ꏊ�͐����ɂ��������Đ[���Ȃ�A4�i35cm750g�O��j�܂ň���ƁA�[�ꁩ�����̒����I�ȋG�߉�V�����łȂ��A���������ɂ��G�T�����߂čL�͈͂ɓ������悤�ɂȂ�܂��B������u���a��V�v�ƌĂсA�������Y���̂��߂ɐ�C��܂ł���Ă���̂��u�Y����V�v�ƌĂт܂��B

1�@15cm�@30g

4�@35cm�@750g

![]()

�@�}�_�C�͌��̒��ɓ���悤�ȋ��ł͂Ȃ��A��ʂ̒������璸��ɂ����Ē�ʂ��A��������Ƃ��ɂ͍��̒�����A���������オ��ꏊ�ŃG�T��҂��܂��B

�@�������\�w���ƒ�̗���͈Ⴄ�̂ŁA���������i�����j�ɂ���킯�ł͂���܂���B�Ⴆ�ΐ��[100����5�`6�w���̒�������邱�Ƃ�����A�꒪�̌����𐳊m�ɒm��ɂ͗����v���K�v�ɂȂ�܂��B�㉺�̒��̑������Ⴄ�Ǝd�|�����グ��������Ƃ��ɂ��Ղ�ɂȂ�₷���̂Œ��ӂ��Ă��������B

�@�t�̏�����݊��ɂ͐��ɂ���Ă���̂ŁA���̓����肪�悭�č��ꂩ�瑱���ʉ����������G�ȍ���_���Ă��������B�����₽���ĕ\�w���������A��^�قǏ�w�ɂ���̂ŁA���̂W���ڂ����Ƀ^�i��ݒ肵�܂��B�ނ�Ȃ��ƕs���ɂȂ��Đ[�݂��U�߂܂����A����ł̓^�i��艺�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@�Y���I����A�̗͂���������X�i��^��90�������X�j�́A�G�T���L�x�ŊO�G�̏��Ȃ����̍�����ɒ����؍݂��܂��B�ꏊ�ő�^���ނ�܂����A���[���Ȃ������Ɉ�C�ɉ��ɑ���̂Œ��ӂ��K�v�ł��B�Ăɂ̓G�T�̃C�J��ǂ��ČQ�ꂪ��W�����邱�Ƃ�����܂��B���ꏊ�͐����ŕϓ�����̂ŁA��ɂ���t�O���ނꂽ�畠�̒��̐��̉��x���Q�l�ɂ��Ă��������B

�@�H�ɂȂ�Ɖz�~�ɔ����A���G�r��H�ׂđ̗͂����܂��B�r����̂ʼnh�{�������ĐH���̂��������ł����A�t�ƈ���ĔɐB�ړI�ł͂Ȃ��A�P�Ƃł̋����I�ȐېH�̂��ߑ�ނ�͂ł��܂���B�ߐH�͏㏸�����]����{�ł��B�}�_�C�ɂ͂悢�G�T��ɂ͓꒣�������Ē蒅���A����������߂Â��Ȃ�����������܂��B�^�i���t�Ɣ��Œ�ɂ��邽�߁A�܂߂ɒꗧ�����Ƃ邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�܂��B

�@�~�ɂȂ��Đ�����������Ɖ��x�ω��̏��Ȃ��꒪���痣��܂���B�₽���\�w���̉e�����鐅�����w���牺�́A���[20m���Ƃɐ������قڂP���㏸����̂Ő��[�̂���ꏊ��_���Ă��������B�C���V��A�W��ǂ��Ă��邱�Ƃ������̂ŁA�^�i�͒ꂩ��10m���ɐݒ肵�܂����A��Ԃ��ƁA�킸���Ȗ����肳���͂����A�C�ꂪ�����Ȃ����炩�A���\m���������Ƃ�����܂��B

![]()

�@�V�R�}�_�C�ƕ����}�_�C�̋��l�ʂ͕����ĔN��1.5���g���قǂŁA����20�N�Ԃ͉�������������X���ɂ���܂��B����A�{�B�}�_�C�͔N�ԂW�`�X���g���̐��g���������āA������͔N���ƂɊm���ɑ����Ă��܂��B������؍��A�j���[�W�[�����h����̗A�����ꎞ��2���g���ȏ�i�P�C�Pkg�Ƃ���2000���C�j�������̂ł����A�������ł̈����o�����v�̐��ނƂƂ��Ɍ������܂����B

�@�{�B�p�ɂ͐����̑�����p�}�_�C���J������Ă��Ď�c�̐��Y���͔N��8000���C�B�̒��U�p�ȏ�Ɉ�����t�����N��2000�`2400���C����������Ă��܂��B

�@�t���͛z����3�T�Ԃ܂łɖ��W���������ƁA�@�̌������B�ł����Ɉ�ɂȂ����Ă��܂��A�傫���������Ă���ɕ�����邱�Ƃ͂���܂���B�����@�̌�����̃}�_�C���ނꂽ��A����͕������̂��A�܂��͗{�B�ꂩ�瓦���������̂��Ɣ���܂��B

�y�@�ʐ^�@�z�@�� �F �V�R�}�_�C�̐���ȕ@�̌��@/�@�E �F �@�̌����P�ɂȂ����Ă���{�B�}�_�C

�V�R�}�_�C��24���Ԍ�ɐH�ׂ�

�@�}�_�C�̐������x�͊C������G�T�̏A���̑����Ȃǂɂ���č�������A�����N��ł��̒���2�{�߂��Ⴄ���Ƃ�����܂��B���R�E�ň�}�_�C�͍L���͈͂�����ĐېH���邽�߁A���b�������Ȃ��A���r�����������B���đS�̓I�ɃX�}�[�g�Ȉ�ۂ��܂��B

�@�܂��G�T�̍b�k�ނ���[���ȐԐF�F�f����荞�߂�̂Ŕ������s���N�F�����Ă��܂��B�}�_�C�̍D���ł���b�k�ނ�L�A�����ނȂǃw���V�A�j���n�̐����ɂ͋����L�̐��L�݂��Ȃ��A�|�������̃^�E������O���V�����L�x�ł��B

�@�����̐������}�_�C�Ɉڍs���邽�߁A�V�R�}�_�C�̐g��100�O�������ɂ�140�`180mg�����^�E�������܂܂�Ă��܂��B����͖{�Ƃ̃C�J��^�R�ɂ͂��Ȃ�Ȃ��ɂ��Ă��A�T���}��}�O����3�`4�{�ɕC�G����ʂł��B

�@�V�R�}�_�C�͍i�߂�ƁA�g�̍d�����I����ē����ԂɁA�^���p�N�������y�f�ɂ�鎩�ȏ������N�����Ď|���������������܂��B�V�R���͕̂����y�f�����܂�悭�Ȃ��A�X�����Ən���ɂق�24���Ԃ�����܂��B�����i�ߒ���͎h�g�Ńv���v���Ƃ��������������y���߁A�����܂ő҂Ă����Ղ�̎|�������킦�邱�ƂɂȂ�܂��B

�{�B�}�_�C�͂����H�ׂ�

�@���ʂ̂ق�85�����߂�{�B�}�_�C�͘p���̐ꏊ�ň�Ă��邽�߁A�S�̂ɓ��Ă����č�����ۂ�^���܂��B���炭�O�܂ŗ{�B�}�_�C�ɂ́A�C���V�~���`�Ȃǂ̍����Ď����ۂ��G�T���^�����Ă��āA���b�ߑ��̌X�����������̂ł����A�C���V�̋��l�����������݂ł̓r�^�~�����܂y���b�g���嗬�ƂȂ��ĐH�����F���i�i�ɉ��ǂ���܂����B

�@���b�͎|���ɂȂ��鐬���ł���A���܂菭�Ȃ��Ă��p�T�p�T�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�V�R�}�_�C�͋G�߂�傫���ɂ����3����̂��Ƃ�����܂����A�o�������R���g���[���ł���{�B�}�_�C���ƕi���̃o�����͑傫������܂���B

�@�V�R�}�_�C�Ŏ���5.8�O�����͂�⑽�����ł����A�{�B�}�_�C�̉h�{�����͂���ɔZ���ł��B�{�B�ł̓G�T�̃y���b�g�����̂Ɏ����g���邤���A�o�ג��O�ɒZ���Ԃő̏d�𑝂₷���߂ɂǂ����Ă����b�����������Ȃ�܂��B���b��������Ώn�����Ԃ��Z���A����d�����߂���Ƃ����ɐg���_�炩���Ȃ�̂ŁA�������ߒ���̎��G�肪�������肵�Ă���ԂɐH�ׂ�̂��R�c�Ƃ�����ł��傤�B

���@���{�H�i�W�������\ �i �ܒ� �j

|

�@���ʂ̂ق�85�����߂�{�B�}�_�C�͘p���̐ꏊ�ň�Ă��邽�߁A�S�̂ɓ��Ă����č�����ۂ�^���܂��B���炭�O�܂ŗ{�B�}�_�C�ɂ́A�C���V�~���`�Ȃǂ̍����Ď����ۂ��G�T���^�����Ă��āA���b�ߑ��̌X�����������̂ł����A�C���V�̋��l�����������݂ł̓r�^�~�����܂y���b�g���嗬�ƂȂ��ĐH�����F���i�i�ɉ��ǂ���܂����B |

���@���{�H�i�W�������\ �i �ܒ� �j

|

�Q�O�P�T�N4��5��(���j���j

��������

�V��@�܂�ꎞ�J�@�����@2.0knot�@�@���@��5�`8m�@�g1.5�`2.0m�@�C����20.2�x�@�ō��C��20���Œ�18��

�ԃ��c�A�A�R�E�_�C�ނ�ł�����|�`��5�F30�W�����J�̒��o�q�P���Ԃ����ĖړI�n�ɓ����ނ�J�n���[330m�`350m���̗��ꂪ�����̂ōŏ�200���ŗ������̂�300���ɕύX����B���ڂɓ����肪�L�芪���グ�J�n����Ɨׂ̒ނ�l�������グ�����Ă����̂ő����オ���ė����̂͗ǂ�����ǎ��̎d�|�Ƃ��Ղ�ɂȂ��Ă��܂����B�ԃ��c��2�C�|�����Ă��肻���D���Ɏ�荞�݂��Ղ�������Ă���Ǝ��̃��C���̉����狛�M���L��̂Ŋb�͂��ꂵ�Ă��Ȃ����Ƃ��m�F�ł������Ղ肪�������̂Ŋ����グ�J�n50m���҂�����������ƐԂ����̂������Ă��������D���Ɏ�荞�ݏo�����B�܂�܂鑾�����ԃ��c��2�C�ނꂽ�B�����̏�D��4���ʼnE��2������2����4���ŗL���������������̂œx�X���Ղ�Ɍ�����ꂽ�B�̐S�̃A�R�E�_�C�̒ނ͒������������肪�o�����ނɂȂ�Ȃ������͎̂c�O�ł������B�����̑咪�͒��̗��ꂪ�����̂��O����ނ�Ȃ������L��������B1���ɉ���肵��2���ɋA�҂���B���Ɍ�2�����R��1�����m��1�����v4���Œ��ǂ����Ղ肵�܂����B�[�C�̒��[��ނ�͌��O�̐l�ɐl�C�őD�����ނ����J�ċ��荡���͐ԃ��c����R�ނꂽ�ƌ����Ă����B�މʏ����C���^�[�l�b�g�Ŕ��M���Ă��茋�\�����ɂȂ��Ă���͗l�ŏ]���̓d�b��{���ォ�炷��Ə��̓`�B�ʂ͉_�D�̍�������B�l�b�g�z�M�o���Ȃ��V���D�͕s���ɂȂ��Ă��邱�������̗��ꂩ�Ǝv���B

�D�X��12000

���J�̒��撣���Ēނ��Ă܂��B���ꂭ�炢����Ă��Ă����Ղ�ɂȂ�܂�

�`�̗ǂ��ԃ��c�ނ�܂���

�ԃ��c35cm820g720g32cm550g��3�C�A�����J�T�S26cm24cm21cm2�C�A��I42cm800g41cm700����7�C����͊O���̍���҂ł��A�d�|����܂œ͂��܂���B�ԃ��c���t��ɂ���Ɣ�ڂ��玉���N���o���܂��i�o�����c�̎��Ɏ��Ă��邪������͏�������܂��j�h�g�ƈ�����i�ɂ��܂����|�݂������ɍL����܂����B�r�o�`����i�Ȏ|�݂����܂��B�������ƌ����鏊�Ȃ��Ɣ[���B

�Q�O�P�T�N4��16��(�ؗj���j

���A�C�T�L��

�V��@�܂�ꎞ���@�����@0.2knot�@�@���@�k��1.5�`8m�@�g2.5�`2.0m���˂�@�C����21.0�x�@�ō��C��22���Œ�10��

���V�����R���Ԃ�ɏo���o�����������ė����B�����͈��ƃC�T�L�Ƃ�����Ԃ̒ނł���B���|�`��6�F00�ɏo�`�������͂U���E���ƍ����R�������Ԏ��͍������w�̒[�ŃR�}�Z�ނɂ͕s���Ȓލ��ł���ɂ͈Ⴂ�����������������l���ɑ����ł���ލ��ł�����B���̓��̋C���Ŏ����̓s���̂����悤�ɉ��߂���B���[60m�t�߂ň��ފJ�n�ǂ��ނꂽ�B�ڈ�����������������n�ł���A�ЂƂ�����ނ�A�C�T�L�ނ�Ɍ������B���[80������10m�オ�I�ł���B����75m�ŔS���Ă���ƒނ�n�߂��B���̂͏����K�тĂ��邪�傫���z���ނ��B�����������ċ���l�ł���B���ꂩ��6���ɂ����Ă����Ɛ��[50m�ӂ�Ƀm�b�R���ŗ���̂Œނ�₷���Ȃ�A�C�T�L�ނ�̃V�[�Y���J�n�ł���B���͂��̑���ƌ�����ł���B�{���̎d�|�͈��ފ�5���}3��6�{�b�A���͑吨�ł���̂ōՂ�������Ӗ�������150���B�C�T�L�͐�������3��3�{�b�ň�ԉ��̊b�͋�j�ŃI�L�A�~���h���i������120cm�ȏ�~�����j���2�{�̓T�r�L�b�B�S��4.5m�Ŏd�グ�钷������Ƃ��Ղ�ɂȂ�B�����V��60cm���g�p���N�b�V�����S��2mm50cm�t����B����150���B�Ƃ�150���̐��ɑς���2m�O��A���Ƃ͎�荞�݂Ɏ��Ԃ��|�����Ԃ��������Ȃ�̂ł����߂ł͂Ȃ��B1��30�����ނ艫�����|�`��2�F00�A�҂���

�D�A�T�a�A�h�a�A�X��9300�~

�܂��̉��̒ނ�l�A���R���痈���܂����B��������������ɂȂ����ƒQ���Ă���܂���

�܂��̉��̒ނ�l�A���R���痈���܂����B��������������ɂȂ����ƒQ���Ă���܂���

�����E�l���K����Ă��܂��B���̊Ƃ͏��������_�炩���B���̌���͖h���ł���܂��B

���i��34cm�`35cm�j32�C�A�C�Z�M�i��29cm�j15�C�A�E������5�C�A�E�X�o�n�M1�C�A�����J�T�S1�C�A�l���u�c�_�C1�C�A�x��1�C

�Q�O�P�T�N4��25��(�y�j���j

���A�C�T�L�ރp�[�g�Q

�V��@���@�����@01knot�@�@�������1.5�`5m�@�g1.5m�@�C����20.0�x�@�ō��C��24���Œ�12��

�S���Q�Q�����炸���ƓV��͈��肵�����܂ŏo�����o���Ă���B�������ǂ��V�C�Ŕg��������D�̒ޓ��a�ł���B���|�`���T:�O�O�ɏo������R�O���|���Ă܂����̒ނ��ɍs���B�������炭�͎ڈ����ނ�Ă���B�̎��͕������Y�͔��q�����B���Y���̎������߂��l�ł���B�Y���O�̑�H�������҂ł�20cm�`30cm���̂�����30�C�ȏ�ނ��̂ł���B�ЂƂ����舱��ނ�{���̃C�Z�M�ނ�̋���������B���[80���`90m�C�Z�M�̐��݉Ƃł���B�����͒��̗��ꂪ�ɂ�100���̐��Œނ��B�O���150���Œނ�ɂ��������B����10m����ɒI���L���ɗU���グ��ƒꂩ��20m�ӂ�܂ŋ���Ă���B�ǂ��H����_���S���Ēނ�グ��ƑD���Ŏ�荞�ݒ��Ƀo���V�Ă��܂��ꂩ��ᑬ�Ŋ����グ�Ă��Ȃ��ƌ��ꂷ��m���͍����Ȃ�悤�ł���B�����ɒނ�1��30�������A�r�ɏA��2�F00���|�`�ɋA�ҁB������6����D��4���͐E��̒��Ԃ�1���͓�������̂��q����1���͎��ł���B�ލ��͍�����䃂ŃT�r�L�ނł͎T���a������ė���̂�1�n�ԗǂ��ȂƂ����B�d�|�͔����V��60cm2�����̃N�b�V�����S��1���t��4.5m�̃n���X3���Ɋb4�{�t��������̗ǂ��d�|�ł���B�T���a�͐ԃA�~�ŃA���h�����ɓ���ĎT�����̃A���h�������X�Ȏ҂ŗ��z�͒����ԃp���p���ƎT������̂���Ԃł���B�T�����ɂ���ĒމʂɈႢ���o�Ă���B���̕ӂł͐ԃA�~2���Q���ĎT���̂����ϓI�g�p�ł���B����ɉ��A�~�̎h���a�����悤����B�����C�T�M�����ŋz������ŕߐH���邪�b�|�����̉��ɂȂ�Ǝア�̂Œނ�グ�ė��邤����萅�ʂ��o�鎞�\���̂Ńo�����̂ł���B�|�`�����A�c�O�������Ԃŋd���Ɨǂ��悤�ł��B

�D�a�X��8700�~/1��

5��40���B�e

5��40���B�e

�����������������z���Ԃ��ۂ�������AM5:40���y���p�̖閾���ł���

�C�ʂ͐Â��ŌΖʂ̗l�ł���A�������ɂ��ނ�₷���B������24�x�����������C�����ǂ��B

�{���̒މʁA�����R�_�C�̓C�Z�M�̒I�̉��ɋ���̂ŒI��Ⴍ��肷����ƃ����R�_�C���ނ��B�o�����[�^�[�Ƃ��ĒޒI����ɏグ��̂ł���

��(18cm�`30cm�j37�C�A�I1�C�A�܂Ԃ��i�J�S�J�L�_�C�j1�C�A����߃C���V1�C�A�����R�_�C4�C�A�C�Z�M(20cm�`29cm�j25�C

�Q�O�P�T�N5��1��(���j���j

�A�R�E�_�C�A�ԃ��c�ނ�

�V��@���@�����@1knot�@�@�k���̕�5�`8m�@�g2.0m�@�C����22.0�x�@�ō��C��25���Œ�16��

���|�`�W��5�F00��4�F30�������łɂ݂�ȏW�܂��Ă���}���ŏ�D����B������4����D�Œލ��͉E����䃂ƂȂ����B���̒ނ���w��̕��������A�R�E�_�C�̐������ʉ߂���̂ŗL���ł���(���_�I�ɂł��邪�j�����̓��̒މ^�ɂ�邩�牽�Ƃ������Ȃ������͂���B��ɕ������܂�\��Ȃ̂Ő�ɐ[��̉��̃A�R�E�_�C���U�߂邱�ƂɂȂ����B1���ԏ����|���ċ���ɓ������[540m�ނ�J�n�B�A�R�E�d�|��6�{�j�Ő�300���`350����p���ĊC����g���g���@�����x�̈ʒu��ŗ����Ă����a�͎I�̒Z��20mm�~150mm�A�j�͂˂ނ�j18���n���X14��70cm��6�t����c�ނ�ł���B1��ڂ̗����ŋ��������肪�L��A�R�E���Ǝv���ċ������r���܂Ŋ����グ�ăA�R�E�ł͂Ȃ����ƂɋC�t�����A���̈����̓o�����c�ł����Ԍ��O���Ă������Ƃ������ƂȂ������܂����B������䃂̐l���o�����c���|���Ă����B2��ڂ̗����ŗU���������Ă���Œ��ɋ��������薔�o�����c�ł���B������䃂̐l�̓_�u���Ńo�����c��ނ�n���ł���B���̋��͐}�̂��傫���ǂ��������c�O�Ȏ��Ɍ����Ȃ���H�p�֎~���ƌ�����G�ꂪ�o�Ă���B�������ĐH����Ɖ����A�q�f�A�畆�̂�����������N�����������B�l�Ԃɂ͏����o���Ȃ����b�N�X�i�������b�_�G�X�e���j�������Ă���̂ł��B�O�Ɏh�g��3��قǐH��������ϔ����ő�g���̖��������B�����͂��Ȃ������o��������B10��30�����S�������A�R�E�_�C�͒ނꂸ���������Ȃ�n�߂��̂Ő��̐ԃ��c�ނ�ɍs�����Ƃɂ���B����͐��[300���[�g���C����2�`3���[�g�������g���Ēނ�B�ԃ��c2�C�ނ�1��30�������2��15�����|�`�A�҂���B�O����A�R�E�_�C�͑S�R�ނ�Ȃ�������������ނ�Ȃ��i�O���������S���ނ�Ȃ��j���ʓ_�͖����̖�ł��������ł���B�ǂ�����������Ŗ�̂����ɉa��H�ח����̒��Ԃ͐H�������Ȃ��悤�ł���ƈ�l�[�����鎄�ł����B����͈Ŗ��_�����ƌ��S����B�މʂ̓��ĂɂȂ�Ȃ����̐[�C�ނ���l�̒ނ�ƌĂԂ��Ƃɂ���

�D�X��12000�~

��ʉE��R���݂͂��������E�ɍs���Ǝ��˖��������܂��B���ƃE�l�����o�n�߂܂���

�o�����c���ނ�K���Ƀn���X�����܂�܂����B�H�ׂ������ʼn��l�O���h�g������̂����c�O

�@

�@

�{���̒މʁ@�ԃ��c600g35cm2�C�A�N�����c1�C�A�̂Ǎ��J�T�S�i�����J�T�S�j2�C�B�ԃ��c���t��ɂ����2�C��4�l�O�͎���B

�Q�O�P�T�N5��14��(�ؗj���j

�C�T�L�ނ�

�V��@���@�����@1knot�@�@�쐼�̕�5�`8m�@�g2.0m�@�C����22.0�x�@�ō��C��27���Œ�15��

�{����5��12�����ލs�ł��������䕗6�����y������ʉ߂����̂ŕ��A�g�����o���o���Ȃ������B������14��1���L�����Z�����o���̂ŏ�D���邱�Ƃ��o�����B�C�T�L�����̎����ɂȂ�Ɛ��Ƀm�b�R���ŗ���̂ň��|�`����30��������Βނ��B���[��50m�O��Œނ�₷���B�����͋��ɂ̎d�|�Œނ邱�Ƃɂ����B�S��5m�}�Ԋu��1.5m+1m+1m+1.5m4�{�j�n���X4���������Ɏg���}��3���ł���B��]�r�[�Y�̃T�C�YM�Ŏ}�����o���}��30cm�Ƃ��A�j�̓C�Z�M�b9�����g�p�B����Ńn���X�̔P������r�ꂪ�T�ˉ����o����B4�{�j�̍\���͍��̎����̓T�r�L�j�ɂ͂��܂蔽�����Ȃ��̂ŃI�L�A�~����������h����C�T�L�b��3�{�g�p����A1�{�̓T�r�L�b�����Ă����B�I�L�A�~�̉a���S������Ă��T�r�L�j�Ɋ撣���ĖႨ���ƌ������_�ł���B�ނ���͈�x�C��܂ō~�낵�ĎT���a���T���Ȃ���5m�����グ��B�����Ɉ����g���Ȃ��Œu���Ă����ƊO���⍪�|���肷��̂Őق��B�l�q�����Ȃ����֏�֒I�������čs���A�����肪�����Ă������Ɋ����グ���d�����[���̃n���h����5m�������グ�Ēǂ��H�����Ă���̂�҂B�ǂ��H������Ώ��߂Ď�荞�݂Ɋ|����̂ł���B�C�ꂩ��20m�͈̔͂ł��̓��̏ɉ����Ēނ�̂ł���B�{���̒ލ��͉E���w���1�ԂŃC�T�M�ނ�ɂ͏����̈�Ԉ����ލ��ł����D��6���ŊƓ���62�C

�D�a�X��9900�~

����ȋ߂��̊�ʖڈ�̃u�C�Œނ�܂��������̃C�T�M�ő̐F�������K�тĂ��܂��B

�v���U��Ɉɓ��h�d����Ƃ��ꏏ���܂���������䃈�ԗǂ��ނ���Œނ��Ă��܂���ς����C�ł�

�{���̒މ�

�C�Z�M31cm�A400g��4�C���܂ߍ��v40�C�A��4�C�A�q�I12�C�A�T�N���_�C1�C

�Q�O�P�T�N5��18��(���j���j

�ԃ��c�A�������ނ�

�V��@���@����0.1knot�@�@�쐼��5�`8m�@�g1.5�`3.0m�@�C����22.5�x�@�ō��C��23���Œ�16��

5��19���ɃA�R�E�_�C�[�C�ނɍs���\��ł��������䕗7���̉e���ŊC���r���\�o�����ߑO�|������18���ɍs�����ƂɂȂ����A�ߑO���͒ނ�ɂȂ邪�ߌ�ɂ͊C���r��Ă���Ƃ̎��ŏW�����Ԃ�4��30�����|�`�ƂȂ���2��30���ɋN������4�F00���|�`����4��30���o�q6���ɒނ��ɓ����ނ�J�n�]�蒪�̋���ǂ��Ȃ�����Ă��Ȃ��B�A�R�E�_�C�̒ނ��500���͂����Ɖ��ɏo�Ȃ���Ȃ炸�ԃ��c��300m�ʼn䖝����B�����������̂ŋ��̋�����10��30�����܂Œނ肨�����ނ�Ɍ��������[200m�܂ł̊�ʒn�т����Ńz�[�K���Ƃ�����2�C��ނ�1���ɉ����g�������܂钆�A�H�ɒ������|�`2����������B4����D����5��14���Ɠ����w��1�Ԃł��������̏ꏊ�͐[�C�ނł͑�ϗǂ��ނ���ł���B

�D�X��11700�~

�{���̒މʃV�C���̐K���������͂ݏo���Ă��܂��B�V�C��1�C2.3kg�A�N�����c500g35cm3�C�A�z�[�K��40cm1kg1�C�A�I�j�J�T�S32cm600g2�C�A�����J�T�S1�C�A�c�{�_�C1�C�i�����Ɏʂ��ċ���j�ł���

�s���{�P�ł����J���r�V���ȃc�{�_�C�������Ɏʂ��ċ��܂�

�ォ��z�[�K���A�I�j�J�T�S�A�����J�T�S

�����Ń��k�P��Ԃ̃z�[�K���A�]����������Ȃ����A�I�j�J�T�S�͐�i�̕��ɓ���Ǝv���A�łƂ��ɂ͒��ӂ������h�����Ɩ�₷��

�Q�O�P�T�N5��23��(�y�j���j

�C�T�L�ނ�

�V��@���@�����@1knot�@�@�앗5�`8m�@�g1.5�`2.0m���˂肠��@�C����22.2�x�@�ō��C��25���Œ�15��

�閾��������5�F00�o�q20���ň��|�`���̋���ɓ����C�T�L�͖����m�b�R���ŗ��Ă���̂ō`���班������Βނ��悤�ɂȂė����B�����`�ׂ͍͂��E���V�����ǂ��ނ��B18���ɒނ�s�������̂Œ�4���͔���B�蔲�����Ďd�|���T�r�L�ł���Ă݂����C�T�L�͌����������Ȃ���N�͔�т��Ēނꂽ�̂��R�̂悤�ł���B�I�L�A�~���h���a�ɂ��Ȃ��ƒނ�Ȃ��A�傫���I�L�A�~���h���Ƃ��̏��������������ς��ɊJ���ċz�����ނ̂����a���r���א��Ċb�|���Ȃ��B�C�T�L�b9����菬�����Ɠۂݍ��܂��̂�10�����x�ɏ����ׂ߂̃I�L�A�~���h���ƌ����悭�ނ��B�ނ�I�͊C��ŎT���a��U����5m�����グ�҂��Ă���Ƌ��B�ނ�Ȃ��Ȃ�ΒI�����10m�U���グ�čs���ƒނ��B����ł��ނ�Ȃ��Ȃ�����ނ�ꏊ��ς���Ηǂ�

�{��6����D�B���͉E���̑�䃂ň�ԏꏊ�̗ǂ��ނ���ł������B���R�⍁��̂��q����ŊF����y����Œނ�A���N�ƂĂ������オ���Ă���Α��ނ����l��I�I�����n�^��ނ����l�����đD��͑�ςɂ��₩�ł������B�C�T�L�̊O����_���Ȃ�C���ނ�Ɨǂ��B�^���_���Ȃ�10m�t�߂�_����

�D�a�X��8700�~

�y�j���͒ޏM�������o�Ă���B�u���炱��Ȃɋ߂��Œނ��

�{���̒މ�

�C�T�L47�C��31cm28cm���ρA�`�_�C2�C�A�E����2�C�A�l���u�c�_�C1�C�A���J��1�C

���J���i�C�g�t�G�t�L�j���߂Ēނ�܂��������t�G�t�L�_�C�Ɏ��Ă��܂����F�̏c�Ȃ������Ɏ��Ă��邩�炱�̖����t�����Ƃ��H

�Q�O�P�T�N6��4��(�ؗj���j

�C�T�L�ށ@�o������5

�V��@���@����0.71knot�@�@�k��4�`8m�@�g2.5�`1.5m���˂肠��@�C����23.1�x�@�ō��C��29���Œ�18��

�l���n����6��3���ɔ~�J����ő�J���~���Ă����������͐��V�ƂȂ����B����̒�C���ʉ߂̗]�g���c�葁���͔g��3���߂��������ނɏo��邾���ł����肪�����Ǝv��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B4��30�����|�`���o�������B�����͌Z��ł̃C�T�L�ނ�ō�N��6���Ɍv�悵�Ă������ً}���@�ōs����Ȃ��Ȃ荡�N�����͂̎v���ŁA�V��̕ω��Ɉ���J���Ȃ���ނ�s����҂��Ă����̂ł���B�`���o�Ă݂�Ɣg�������E�l��������̂őD�����̊댯�����邩�琌���~�߂̖�����������x�������悤�Ő����Ă��܂����B�C�T�L������̍r��͗l�ŃX�g���X���������̂��H�����ǂ��Ȃ��]�X�ƒނ���ς��Ă��������ɔg�����܂�ނ�₷���Ȃ������������ア�̂ŃC�T�L�̊�肪�������ނƂ͂Ȃ�Ȃ������B�ނ�q��4����D�Ŏ��B2���͉E���ݐŎ�L���g�킵�Ă�������B�����ɂ͑D������̑��q����ƒނ�q2�������ё��q����C�T�L�U���̐������Ȃ���މʂ��グ�Ă����B�D�������Ȃ����20�C�O��ނꂽ�̂ŏ�X�ł���y�����ނ肪�o���܂����B

�D�a�X�し12000�~

�s�C���ȉ_�s�����͕��������Ă���̂��_�����Ȃт��Ă��܂��B���̏o�̕��i�ł�

�D���������܂蒣����Ēނ��Ă��܂�

�{���̒މʃC�T�L�͂��̃Q�X�g�i�g�r�n�^�̐F���ΐF�ł��邩�獂�m���ł̓}�X�Ƃ��Ă��j�̉��ɉB��Ă��܂�

�C�T�L�̎h�g���t��B��������Ă��ĂƂĂ�����6���̓C�T�L�̏{�ŐH�ʂ͗ǂ��m���Ă���

�Q�O�P�T�N6��23���i�Ηj���j

�C�T�L�ށ@�o�������U

�V��@���@����0.71knot�@�@�k��4�`8m�@�g1.5m�@�C����24.0�x�@�ō��C��27���Œ�19��

6��18���Ɍv�悵�Ă������V��s���ŏo���o���������ɂȂ����B6��22���͒��Ԃ���Ԓ������Ď��iSummer�@Solstice�j�ł��̎��̓��͒ނ��Ǝv���Ă����瑁���̓C�T�L�̐H���������܊p�ނ����C�T�L�������グ���ɐ��[30m������ŃT���ɐH���Ă��܂��B3���̎d�|���ł͉��̒�R���o�����v�`���Ɛ��̂ł���B���|�`��4��30���ɏo�`�����q��4���őD���̑��q����荞�ݑ���5���ł���B���͂��������̌��ʍ����̑�䃂ƂȂ�悭�ނ��ނ���ƂȂ���

�������ꏊ��ς���11�����������ނ������͐H���̈��������ꏊ�ɖ߂�ނ��Ă݂�Ə������C�T�M������H����ԂƂȂ莞�����������ŕC�����҂�1��30���[�ƋA�r�ɏA��

���̎����͏������C�T�M15cm�`20cm�ł��������Ă���A�傫�����̂ɔ�ׂ�Ƃ������ɗ����┒�q�͏����������h�ȕ��������Ă���̂ɂ͊��S��������B�����̒ώς͂ƂĂ����{��������������B�ނ������͌����������Ă����ƎJ���Ƃ��������猌���o��̂����Ȃ��Ȃ萶�L��������B�ҁi�G���j��n���Ő�ƌ����o��̂ŊȒP�ŁA�������̕t���Őؒf����Ɛ_�o�����̂ŗ��z�I�ł���B

�D�a�X11700�~

�C�͓�ʼn��������藤�n���ڂ₯�Č������䃂��B�e

�{���̒މʑ傫���`�_�C���ނꂽ�Y���O�Ŏ�������t��ɂ���Ƒ�ϔ���

�C�Z�M15cm�`30cm��57�C�A�`�_�C�R�C�A�x���A�A�W�q�A�T�o�q�e1�C

![]()

7���͑䕗9�C10.11�C12�������������̌v�悵�Ă����ނ�s�������ׂă|�V�������B7��10��21����22��������27�����Ƃ��^�̈������ƂȂ�܂���

�䕗11����7��16���Ɏ��ˎs�ɏ㗤���܂���

�䕗11���̒܌�͗]��[���ł͂Ȃ�����������Ă������|�ꂽ��L���E���̍ꂽ�肵�܂��������J�̉e���ŃX�C�J������n�߂܂���

7��24���~�J�����Ő䂪���ő升�����n�߂܂���

���n��҂����

�Q�O�P�T�N�W��3���i���j���j

�X�����C�J�ނ�

�V��@���@����1.1knot�@���@�쓌1m�@�g1.5m�@�C����28.9�x�@�ō��C��34���Œ�26��

�~�J������͘A���A��ҏ��������g�̂������܂���B�����Ƃ���͌����ċ��ꂸ�v���Ԃ�ɃX�����C�J�ނ�ɏo������B�����͏����Ă��܂�܂���̂ő����ɏ����������đ������オ���ڎw���B���|�`4��30���o�`�ړI�n�܂�1���ԏ����|����̂ʼn����B5��30���ނ�J�n���[160m�ł���B�{���̎d�|���̓u�����R�d�|����18cm5�{��14cm2�{�̃v���Y�m�ƕ����X�b�e����10cm1�{�v8���Ԋu120cm���ɃZ�b�g����B���͒��̗��ꂪ�����̂�150���g�p�A�����琔����2�ڂɃE�L�X�b�e��t����i�㔼���邭�Ȃ��Ă���v���Y�m�Ɍ��O�����̂��ǂ�����Ă���j���ʂ��o���B�W�����C�g�͐ԐF�W�����͉G���������Ēނ��̂ŐF���ǂ��ƌ���ꂽ���A���������͒ނꂽ�̂ł��̌��ʂ͕�����Ȃ������B�W�����������Ă��ނ�邪�v���Y�m�̑I�肪�މʂ����E����悤�ł���B����͓�������g���Ă݂����D�������������싞�܂Ɉ��������Ă����ق������삪�ǂ��悤�ꂠ��B�ܘ_�ނ�ꏊ�ւ����ɂ͌��ʂ͐r��ł��邪������1��8�A��2���~�߂�����̂ʼn��ނ�ɍs���Ȃ��ƌ������Ȃ��悤�ł���B�ҏ��Ŕg�Ȃ����Ȃ��C�����x30�x�߂�����������C��ԂŐ�����⋋���Ă��g�C���ɍs�������Ŕ��U���Ă���A����������150���̐��ł��d�|�������܂��Ēނ�ɂȂ�Ȃ����ԑт������]��މʂ͏オ��Ȃ�����12���W���X�g�ɉ��オ���ڎU�Ɉ��|�`�ɋA��

����Q��2�����܂�5����D�őD�X��P�O�O�O�O�~

�T���R�O�����̏o�ł������ɂ��Ă��܂����˖��̗��n������ł��܂�

�G�����R�t�|�����Ă��܂������̋Ȃ���ǂ��ł���

�撣���Ă��Ⴍ���Ă��܂����̊ƂȂ班�����邪�����̂ł��Ⴍ�蕝���傫�����ʓI�ł��Ɠ��ɂȂ�܂���

�g�����Ζʂ̗l�ł����̉�ʂ���͏������`���܂����

�X�����C�J�̉�����������Č��܂����A�����t���ĐH�ׂ�Ɖ��������Ƃ������Ȃ��x�X�g�}�b�`

�{���̒މʎI3�C�X�����C�J23�t�ł���

�Q�O�P�T�N�W��20���i�ؗj���j

�X�����C�J�ނ�

�V��@�܂�㐰�@����0.1knot�@���@�쐼5m�@�g2.5m���˂�@�C����28�x�@�ō��C��32���Œ�24��

�ߑO4���Ɉ��|�`�ɒ��������ɂ͒��O�ɉJ���~��~��ł�����Ԃŕӂ肪�G��Ă����B�������ҏ����\�z�����̂�4��30���o�`�ł���B�X�����C�J���傫���������Ă���l�Ŋy�������ł���B5��30������ɓ����A���[�P�S�O���N���������������߂�Ǝd�|�����r���Ŏ~�܂����������ɊC��܂ʼn��낵�����グ�Ă���Ƒ傫�ȃX�����C�J���R�t�|�����Ă����B�����͏���U���Ŏ��͍�����䃂ɐw���D�̃G���W���̔r�C�K�X�����X�z���Ȃ���撣���Ēނ�܂������A�]�肨��������낵���Ȃ��P�T�O���̐��͉G���ɐH������A��I��|�����X�����C�J�̓T���ɐH���v���p�S�{����U�X�Ȗڂɑ����܂����B

�{���̎d�|���̓v���p�W�{�u�����R�t���đS��1040cm�œ���͂V�~120cm�{���[2m�ł���B���|���ł̓X�����C�J�̌Q�ꂪ���������_�|�����Ă������珇�ԂɂR�`4�t�ł��ꂩ����4�{�͖��ɗ����Ă��Ȃ����肩��Ԃ��̎ז��ɂȂ��Ă���B���͐��̎��ɂ��鉺�̒[�̃v���p�Ɋ|����̂Ŏ�荞�݂͑S�������グ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł���B���̌o������v���p�͂U���������ǂ��A�s�̂̎d�|�����T�������l�ł��̕ӂ̌����Ȃ���Ă���킢�Ɗ��S����A�������ƃu�����R�̎g�������͐��[60m�ӂ�܂ł͒����ł�����[���Ȃ�u�����R�łƂ����b���{�������m��Ȃ��B�v���p�̒���11,14,18cm�A�F�A�`��A�������C�g��t����̂��t���Ȃ��̂��F�͐Ԃ̓X�����C�J���|����̂Ő����ǂ��Ƃ��A���̒ނ�����X�����[���悤�ł���B�^�Ă̑��z�ɏƂ炳��đ劾�����Ēނ邱�̒ނ�͘V�l�ɂ͏����n�[�h�ȗl�ȋC�����邪�G������������̎艞���ɂ͂��̊��G�ɂ͋t�炦�܂���B12���܂Œނ��ĉ��オ��Ɠ���40�t�ł����B���G���ނ�̍Ő����ɓ��苙��ɂ͑�R�̋��D���W�����Ă��܂����B

�D�X��́@6�l��D�ň�l8500�~

�y���p�̓��̏o�`�l�F�T�F�Q�Q�L�^�B���˂肪����V�C�\��ł͔g2.5m�ƌ����Ă�����1.5m���x�ł���

���D����R���Ƃ��Ă���

�X�����C�J��߂��Ă�����悤�ł���B

�����_���N���^�Ă̋�͗l�ł���

�{���̒މʃX�����C�J28�t�r�j�[���܂ɓ��꒼���ɗⓀ�o�����ԂŕX���ɒ��ڐG�ꂳ���Ȃ��ۑ����@

�Q�O�P�T�N�W��31���i���j���j

�����W�����ނ�

�V��@�܂莞�X�J�@����0.4knot�@���@�k����쓌4.6�`7.6m�@�g2.0.m���˂�@�C����26.3�x�@�ō��C��292���Œ�26��

���̒��̒ނ蒇�Ԃ̂��U�����Ēނ�s���ƂȂ�B���̑O��8��25���ɃL���W�ނ���v�悵�Ă������䕗15���̒ʉ߂Ŏ���߂ɂȂ�K�b�J�����Ă������ł������̂ŗL���邱�ƂɂȂ����B����4��30�������ۂɏ����|�`���o���ړI�n�̃p�I�܂�2���ԃL���r���ʼn������Ƃ�B�C�͏����r��Ă����B������4����D�ʼna�ނ�ƃG�r���O�ނ�̗����g���ő����̓G�r���O�ő_�����Ƃɂ����B�ꗬ���ڃq�b�g1kg���̃L���W���ނ�邻�̌㗧�đ����Ƀq�b�g��3�C�ނ����Ƃ��납��}�ɒނ�Ȃ��Ȃ�A�a�ނ�ɐ�ւ���B����ƃV�C���̖ҍU���a���L���W�܂œ͂����S�R�ނ�Ȃ������B�s�K�͑����G�r���O�d�|���i���[�_�[�A�V���A�W�O�A�n���X�A�j�A���[���j�Ɖa�ނ�d�|���i�V���A�r����N�b�V�����A�a�āA���A�n���X�A�j�j�������S�O�O�O�~�����X���Ă��܂����B2�J�����p�I��ς��Ēނ��Č������ɏ��̊���L���W�������ނ����x�ł������B���ɓ����Ă���Q���҂��ɂ���12�����オ��A�r�ɂ�

�a�D�X16,300�~�����Ȓނ�ɂȂ�܂����@����A�����A����A�������痈���������4��

�J�̂��܂�@���˂肪����

�{���̒މʁ@�L���W�A�V�C���A�c���u��

�V�C��6�C�A�L���W3�C�A�c���u��3�C�i�L���W45cm1.3kg�A46cm1.4kg�A47cm1.5kg�j

�䕗18�����ˑR�������l����ڎw���Ėk��𑱂��l�������̗l����悵�Ă������R�[�X�����ɂ���Ċ�ՓI�ɒނ�s���\�ƂȂ����B���̎����̃l�C���̓G�r���O�_���ʼna�ނ�ł͒ނ�Ȃ��ƌ������Ƃ�6�F00�o�q�ƂȂ����B5��15�������|�`�ɒ����Ă݂�Ƃ����F�������Ă����B������4���ō��ݍ��킸�ނ�₷���B���I�ō����w�悪���������B�����͑����|�C���g�ɓ������d�|���𑁂����낹��̂Ńl�C���ɃA�s�[���o����̂ł���B�ǂ��ނ���ƌ�����B�����ł̂��̎����̎d�|���̓n���X8��3���[�g�����[����1m�̂Ƃ���ŃG�_�X���o���j������1�{�t����~���d�|���ł���B2�{�j������̂Ń��[����F�X�e�X�g�o����B���̓��̓����胏�[�����i�荞��ł�����̂ł���B���[�������̒ނ�̐��ʂ�8�����߂�Ǝv����A��͂��Ⴍ����ł��鋛�̒ǐ����x�ɍ��킹�Ă��Ⴍ��Ȃ��ƐH�����Ȃ��B���[����ǂ��Ă��Ă�����������ƐG��Ȃ��̂ŁA�Ԃ�����đ�����������Ⴂ�Ƒ҂��Ă��ƃK�c���ƐH���t��

�H���t������2�{�j�̌��ʂ��ő���ɗ��p���邽�߁i�ǂ��H���j��_���B�l�C���̐��i��1�C�H���������Ƃ��C�̂���̂���������Ɠ˂�����ł��Ďc��̐j�ɐH���t���B���̐��i�𗘗p���Ēނ�̂ł���B�܂�1�C�H�킹���獇�킹�������Ӗ��ŏ�������������A�\��n�߂�̂ł��̂܂����҂Ă���ᑬ�Ŋ����グ�ė���ƃK�c���Ƃ���1�C�|����K�c���A�K�c���ƊƂɏd�݂��`����Ă���B���̊��G�Y����Ȃ��A��������͕��ʂɊ����グ�ė���Ηǂ��̂Ŋ��G���y���݂܂��傤�B

�����̓_�u���i2�C�ށj���ʂ�4�����A�����8�C��ꂽ�������ǂ��B�Ƃ͌����Ă��l�C���̌Q��̋���|�C���g�ɑD�������D���Ă���ď��߂Ēމʂ��オ��̂ł���B�|�C���g�ɒ�������f�����d�|�������낵���Ⴍ����J�n����B���C�̂���l�C�����H���t���Ă��܂��B11�������������Ȃ��Ă����̂ʼn��オ��A�r�ɒ���

�{��4�l�ŊƓ�12�C�D�S�̂ł�35�C�`40�C�͒ނ�ċ����̂ł́A����Ȃɒނꂽ�̂͏��߂Ăł���䕗�̒u���y�Y���ȁH

�D�X��10500�~

�䕗��߂̓y���p�̓��̏o5��39�����B�e

�{���̒މ�

�l�C��47cm1.3kg,1.4kg,1.5kg��3�C�A40cm1.0kg2�C�A37cm600g5�C

![]() �{���̓����胏�[���ł���

�{���̓����胏�[���ł���

�_�C���c�q�X�e�B�N�R�D�T�C���`����

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

���}�V�^�G�R�G�r�̎��

�@�@�@�@�@�@���}�V�^�G�R�G�r �@�@�@�@�@�@���}�V�^�G�R�G�r1�ܓ����@4.5cm�F8�C�@7.5cm�F6�C�@10cm�F3�C |

1�ܓ����@4.5cm�F8�C�@7.5cm�F6�C�@10cm�F3�C

|

�Q�O�P�T�N�P�O��1���i�ؗj���j

�l�C���ނ�part2

�V��@�܂��J�@����0.�Pknot�@���@�k�R�`6m�@�g�P.5.m�@�C����25.0�x�@�ō��C��27���Œ�21��

���̒ނ�s���͑䕗�ɔY�܂���鍡����䕗21������̒�C���̒ʉ߂Œ��̂����͗ǂ�����ɖ{�~��ɂȂ蕗���o�Ă���ƌ����V�C�\��ł������̂Ō��߂̃J�b�p��p�ӂ��ďo�����邱�Ƃɂ���B���|�`�ɂT�F�O�O�O�ɓ�������T�F�O�O�ɂ͊F�������̂łT�F�R�O���荏�ɏo�q����B�{����5���Ō��O�̒ނ�t�����������B�ނ�����I�ō����̑�䃂Ɍ��܂�B���̒ނ���̓l�C���̋���|�C���g�͍Ō�ɒʉ߂���̂��w����͕s���ł���B�ŏ��͉a�ނ�Ő��[55m�t�߂�ނ��ڂŃE�����C���V�̑�Q�ɑ��������y�d�|����5�{�̐j�S���Ɋ|����܂�������荞�߂��̂�3�C�ł����B���̌�|�C���g��ύX���W���X�g�T�C�Y���ˉa���|���C��ɉ��낵2m�グ�ăl�C���̓������҂��l�C�����H���t���ė��Ȃ�9��30���܂ŔS�������l�C���̔���������ꂸ�G�r���O�ނ�ɕύX����B�����͉J���~���͓܂�C�ʂ͈Â��Ȃ��Ă����̂Ń_�C����DR�X�e�B�b�N3.5�C���`���V���E�I��I������B���ꂪ�����̓����胏�[���ƂȂ�4�C�ނꂽ�����o�Ă����̂�12���O�ɉ��オ��`�ɋA���Ă���B�a�ނ�Œނ�Ȃ��̂͒��������ƑD���͌�����������������͒ނ�Ȃ��Ƃ��̌��܂蕶��ł���B���������m��Ȃ��������Ŗ��������m��Ȃ��B�����B28���������ō���10��1���͉����̌��n�܂肩���܂ʼna���\���ɐH�����������ċ���Ƃ������邩�B���̃|�C���g����l�C��������čs��������͂茴���̋����͓���B�����̃J�b�p�͌���ł�����������J���Z�����Č��܂ŔG��Ă��܂����B�����̏������ق��炵���B

�D�A�a�A�X��9600�~

�l�C��39cm800g2�C�A�A42cm900g2�C�A��11�C�A����߈�3�C�A�C�Z�M1�C�ł���

�Q�O�P�T�N�P�O��7���i���j���j

�l�C���ނ�part�R

�V��@����@����0.�Pknot�@���@�k�T�`�Wm�@�g�R.m���˂�@�C����25.0�x�@�ō��C��27���Œ�P�S��

�䕗�Q�R�����{�B�̓����k�サ�Ă���C�͂��˂蕗�͋��������B������ˑR���������䕗�ɂ��ꋛ�͕|�����ĉ�������ꏊ�ɋ��Ȃ������B�U�X���X�𑖂����������M�����Ƃ͏o���Ȃ������B�܂���ɂP�C�l�C�����ނꂽ������͐������˂ɐH���t�����̂ł͖����T�r�L�̐j�ɐH���t�����悤�ł���B�{���͍��삩��̒ނ�q���܂߂T���ł��������l�C���͂��̂P�C�݂̂Ƃ������������ʂɏI������B����ȓ������肩�Ƃ�����߂P�Q�D�Q�O�����オ��A�r�ɒ����B�����̓G�r���O���̌�a�ނ肻�̌�G�r���O�ƒ��킷��B�e������̑D�͑����a�ނ薾�邭�Ȃ��Ă���G�r���O�Œނ��Ă���B

�P�O���̂X���l�C�����ނW�O�C�B���l�C�����A���Ă����悤�ł���B����ȓ��ɍs����Ɨǂ��̂����ŋ߂͑䕗�ƉJ�A���˂�ƕ��ƕt���Ă��Ȃ��悤�ł���

�D�A�a�A�X��X�U�O�O�~

�C��������Ă��鏭���D�����C���œ��̏o�B�@�h��Ńs���g������Ȃ�

�E�l�������邪�g�����܂��Ă���

�l�C��47cm1kg�A�ԁi�y���ł͂��ꂭ�炢���T�S�V�ƌĂԁj�A�ˁA�`�_�C�A�E�����C���V�A�I�q�A�T�N���_�C��

�Q�O�P�T�N�P�O��15���i�ؗj���j

�����L���W

�V��@���ꎞ�X�܂�@����03knot�@���@�k2�`6m�@�g2.m���˂�@�C����24.3�x�@�ō��C��25���Œ�P2��

�y�����̃p�I�Ɋ��ނ�ɏo�����鑁���R�F�O�O���l�̍��m�s�ό����ƃZ���^�[�O�̎V���ɏW���ł���B����̑D��1�N�ȏ㗈�Ă��Ȃ������̂ŎV�����ԈႦ��n���ł�������������D���ړI�n�Ɍ��������v����3���Ԃ����U�F�O�O�������Q�`�R�z���Ƃ��Ă����ǂ����]��ނ�Ȃ��l�q�ł���B�G�r���O�łQ���Ԓ��S�������ނ�Ȃ��̂ʼna�ނ�ɐ�ւ���Ə����Ȋ����ނꂽ�B�S���Ă���Ɖ����W���ނꂽ���̌�ނ�Ȃ��B�ꏊ���V�C���t���Ɉړ����Ēނ��Č������ނ�Ȃ����̓��P�Q���߂��Ȃ����̂Œނ�͎~�߂ċA�H�ɂ��R���߂��ɓ�V���ɓ������܂���

�D�A�X��P�Q�O�O�O�~�ʂɉa��Q�P�U�O�~

�g��2.5m�E�l������v���Ԃ�Ɍ��܂������₵������ł��B�G�r���O�嗬�ʼna�ނ肪���Ȃ����߉�V���𑫎~�ߏo���Ȃ��B�ȑO�͗V���D���a�T�ɎQ�����ċ��܂������K�����������Ȃ�a���T���l���������̂Łi�ނ�l�͍̎Z�x�O�����ăI�L�A�~����܂��Ă������v���̋��t�͍̎Z�x�O���͖����j�ŏW�����ʂ��������̂ł͖����낤���B�������Ƃ���ƍl���˂Ȃ�Ȃ��V���D�ǂ�ǂăI�L�A�~�T���Ă��ꂽ��K�����ɂߌ��O�̒ނ�t�������Ƒ����Ă�Ŋό����ƂW������̂����m���̖�ڃv���̋��t�Ƃ̋�����}��Ȃ����̂����̗ǂ����̕��ɍl���Ă��炢�������̂ł���B�v��喏W���ʂ��グ��ɂ͂ǂ�������ǂ����ݒu�҂͍l���ċ��邾�낤�����͋K���ɘa����̕��@�Ǝv���̂����ƐF�X�v�������点��̂ł������B

�H�̋C�z�̉_�̉��₵�������Ă��܂��B�D�����\�z�Ƒ�R��芪���đ��Ƃ��Ă����̂����������B���������悤�ɂȂ����A���

�Ă���悤�ɂȂ����A�Ȃ��ǂ����āH

45cm���x�̊��ƃL���W�B�c���u�����ނ�܂��������14160�~�̎Z�x�O���ł�1�C�����艽�~���v�Z���Ȃ��ł��������B�s��ɍs�������������͉̂����Ă��܂��B��ł�����

�Q�O�P�T�N�P�O���P�X���i���j���j

�l�C���ނ�part�S

�V��@����@����0.�Pknot�@�k�̕��T�`�Wm�@�g2.5.m���˂�@�C����240�x�@�ō��C��27���Œ�13��

10��7���̃��x���W�ł���B����͗ǂ��ނ�ċ����̂ō��������҂����Ă�ƗE��ň��|�`�ɓ����S�F�R�O�������Ă��܂�����������ƑD���������D�����������o�܂��ł���B�o���͂T�F�R�O��1���Ԃ����������Ԃ̒��ʼn�������邱�Ƃɂ����B�F�������Α����o������ƑD���������Ă�����5��20�����ɍŌ��2�l�g�������̂Œ荏�̏o�`�ƂȂ����B�����̏ꏊ�Œނ�J�n�͂��߂���a�ނ�ł���B�傫�Ȃ���߂����C���ނꂽ�����˂��H��Ȃ��B�����^�̐l�͑D����������������Ƃ��Ȃ��Ă������ǂ��̐l���l�C��12�C�̍����̊Ɠ��ł����B���S�ɒނ����̂��ǂ������悤�ł���B�ڂ̑O�Ŏ��X�ނ���Əł�̂ŗ]�v�ނ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B10���̓��y�d�|���Ńn�}�`1�C�ނ������ׂ��ނ�ċ���̂ɒނ�Ȃ��͎̂d�|���̂������Ǝv��8���T�r�L�i��킹�l��fishing�n���V�I���W�i���j�j�ɕύX����ƁA�Ȃ�Ƃ�1�C�l�C���Q�b�g�ŖV��Ƃꂽ�̂ŋC�y�ɒނ�Ɨ��đ�����3�CGET�B�l�C���̌Q��̐^��ɋ����悤�ł���B1���O�ɉ��オ��A�r�ɒ����B�{����5����D2�l2�g�Ǝ�1�l�ł���A�ނ���͍�����䃂ł���

�D�a�X9600�~

���X�����閾�����܂ő䕗�ɎU�X�ꂵ�߂�ꂽ�������͗ǂ��V�C�ł���B�䕗�Q�S�C�Q�T�������Ă���͗l�ł���

�{���މʃn�}�`70cm3.6kg���i�u�����j�����ł����A�l�C��41cm�`45cm�A900g�`1.2kg�܂�4�C�S���a�ނ�B�����8�C�A��36�C�A�q�I4�C�A�C�T�L3�C�ƐF�X�ނꂽ�B

�Q�O�P�T�N11��17���i�Ηj���j

�l�C���A����part�T

�V��@�J�@�����P.�Pknot�@�쐼�̕�5�`8m�@�g2.0.m���˂�@�C����23.4�x�@�ō��C��20���Œ�15��

�}�ɓV�C�������Ȃ肨���߂�����J�̗\���5�F30���̏o������ۂ�ۂ�~��o�����B����ɉ�����2�����ŋ����S�R�H��Ȃ��B�ނ�ꏊ��ς��Ēނ��Č��邪�F�����Ȃ��B���̓��x�C�g�ƂȂ鏬�A�W�������ނꂾ���ăn�}�`��l�C�����ނ�n�߂��B�����͕����o�����Ȃ̂�3m�̃C���^�[���C���̊Ƃɂ�����80���Ō������g�ƃE�l��������̂ŋ����H���t���ɂ������H�����̂œr���ŊO��Ă��܂��̌J��Ԃ��Ńl�C����n�}�`���肪����ǂ����ɏo�����I����Ă��܂����B�J�ɍ~����Ƃ��C�������Ȃ�_�炩���Ƃ����Q���Ă�����������g���l�ɃZ�b�g����̂����邳���ĂƂĂ����ɓI�Ȓނ�ɂȂ��Ă��܂����A�ǂ����a�ݏオ��ŋC�͂��[�����Ă��Ȃ������l�ł���B����ł��J�̒������ƒނꂽ���Ƃ̗͑͂��L���ėǂ������ƈ���S�ł���B����͋C�͂��[�����č����̃��x���W�����傤�Ǝv���B�g��E�l���̂���Ƃ��͋����a���H���ɂ����̂ŏ_�炩�����̊Ƃɂ��邩�����C��ɂ��ď������C��������܂��ċ悭���Ă�鎖�B�ȑO�D�����狳��������P���v���o���Ă����̂ł������B������6�l��D�D�S�̂ł��މʂ͗]��ǂ����������l�ł���B

�D�a�X��8700�~

���J�i1�C��12�C����7�C�A�E�����C���V2�C�A�I�q4�C�A�}�_�C1�C�C�T�L3�C���v30�C

�Q�O�P�T�N12��15���i�Ηj���j

�l�C���A����part�U

�V��@�܌�J�@�����P.�Pknot�k���̕�5�`8m�@�g1.5�`2.0.m�@�C�����Q�P�D�T�x�@�ō��C���P�V���Œ�P�P��

�䕗27����ꡂ���̊C����t�B���b�s���̕��������Ă���e�����V�C�������B���O���璋�߂��J�̗\��ŗL��B�����͑��Ɍ������ނ�Ńx�C�g�̏��˂�E�����C���V��ނ��ĊC��ɗ��Ƃ��l�C����n�}�`����ꕨ��ނ闎�Ƃ����ݒނ�ŁA�ŋ߂̓n�}�`���ǂ��ނ�ċ���l���B�閾�����x���̂�6��30���W���Ń|�C���g�Ɍ������B���[�U0m�`�W0m���̒��ʒn�т���Ȓނ��ŊC����Qm�`3m�ɋ���l�C����n�}�`���^�[�Q�b�g�Ńn�}�`�̓E�����C���V���D���Ȃ悤�ł���B����l�C���͏��˂����D���̂悤�ł��B���y�d�|��10����킹���d�|���P�O���ŘA���U�߂��Ă���̂Ōx���S����������Ă���̂Œ��X�H���t���Ȃ��B6�{�j�ɂ���߈�Ȃ菬�˂Ȃ肪�S���t���Ă��鎞�͋��Ȃ��B��Ńx�C�g��t���ăn�}�`�̒I�܂ʼn��낵�čs���ƒނ�鎞�͒����ɂЂ��������čs�����A�x�C�g���u���u���k���鎞�͂܂���햳�������B���܂ɒނ�Ă��n�}�`�̌��͋������y�d�|���̏��j�͐L�тđ�j�͐܂�ē������A���Ղœ������ǂ����Ă�1�C�����������B���������˂�2�C�c���Ă����̂ō���ύX���A�̂܂��ނ�Ŏd�|����B�n���X10���q�����ނ�̎d�|����p���ď��˂�t���C��܂Ńq���q�������Ȃ��痎�Ƃ����肵����2m�������đ҂��Ă���ƃl�C�����H���t���ė���B�����˂�2�C�������Ȃ��̂Ŏ�����2���o���Ȃ��������l�C����2�C�ނꂽ�̂ʼna�̐����˂������ƗL������ƒނꂽ�����m��Ȃ��B���̎����̃l�C���͂���Ă���̂ŋ�킹���̎d�|���ł͒��X�ނ�Ȃ��B�n�}�`�͂���߈��t�����Ƃ����E3�{�Â�6�{�L��̂őI���茩���ł���A�^�̗ǂ��l�̊Ƃɂ͐H���t���B�^�ȊO�ɗL��Ƃ���n�}�`�̋���I��肪�����Ă��邩�A�H�ׂ₷�����i�Ƃ��_�炩���͂������H�ׂ₷���j�A�x�C�g���������ǂ��ڗ����Ă���A�x�C�g�̑傫���������Ă��邩�i�������Ȃ��j������n�}�`�̌Q��̏�ɉ��낵�ċ��邩�ǂ������낤���ꂪ�ނ��|�C���g�B���̓��̒ނ���ɂ���Ă��މʂ͈Ⴄ�B�Ƃɂ��Ă͗��Ƃ����ݐ�p�Ƃ�������͏_�炩���x�C�g���t�����璼������͂������n�}�`���₷���A�n�}�`���|�������瓷�̒e�͂ł��Ƃ�o���l�ɍ���Ă���B���X�l������̂����_�ł���B

�{����6����D�D�a�X��9000�~

�l�C��55cm��45nm1.8kg��1.3kg�����35�C��12�C�A������1�C�A�T�N���_�C1�C

�Q�O�P�T�N12���Q�Q���i�Ηj���j

�����R���

�V��@����@�����P.knot�k�̕��S�`8m�@�g1.5�`2.0.m�@�C����21�D8�x�@�ō��C���P�W���Œ�W��

21����23���͓V�C�������������͐�D�̒ނ���a�ƂȂ����B���܂ʼnJ�j�ƌ����Ă�����������ԏ�ł���A�ǂ����Ƃ����܂ɖ����Ɛl���ʔ����Ȃ�

�l�c�D���������R��ނ����炦�Ă��ꂽ�̂ŏ捇�ŏo�����鎖���o�����B�{�N�Ō�̒ނ�s�����V�C�Ɍb�܂�o�������͊������B

6��30���o�`�����̒ނ����5�Ԃō������w��i�O�̒[�j5����D�ł������̂ł��Ղɉ�p�x�����Ȃ��Ȃ�B1���ԂقǑ���|�C���g�������[�P�Q�O���`�P�W�O���Ń����R�̂��郌���W��180m�ɂȂ�ƒނ�Ȃ��̂�160m�܂łł������B�����̎d�|���͔����V���̐�������4m�ɐj��4�{�t����V���v���Ȃ��̂ʼna�͊�{�I�L�A�~�ł��邪���[������̂ʼna�����������G���̒Z��5mm�~30mm�A�z�^���C�J�̃Q�\�I�̐�g�A4�{�j�ɂ����������Ďg�p����A�n���X�͎��X�n�}�`������Ƃ���8����6���}�œ��̏o�܂Œނ��Ă������H���������Ȃ����̂Ŋ�5���}4���ɂ���Ɨǂ��ނꂽ�B���[���L��̂ʼn����Ɏ��Ԃ��|��������������B�����l�͊�2�{�o�����݂Ɏg�p���������グ�ċ����B�˂�ނ�T�r�L�d�|���ł��ǂ��ނ��B�C��ɒ������玅���o���Q�炵�čs����6�{�j�ɑS���t���������邪���������Ƃ��Ղ̌����ƂȂ葼�̂��q����̖��f�s�ׂƂȂ�̂ŗv���ӂł���B�V���d�|�������|���肵�Ȃ��̂Œ�ׂ�����ɔ��킵�Ēނ�Ɨǂ��ނꂽ�B�D�a�X��X�T�O�O�~

12��22���̊C�Ƃ͎v���Ȃ��ׂ���

�傫����28cm400g

�Ñ�1�C�ނ��

�ˁA���g���M�X�A�I�R�[

![]()