2010年1月15日

メジロ釣り

天候 曇時々晴れ 潮流 0.6knot 風 北0~4m 波 1.5m 海水温18.3度

今年の初釣りである。この時期は日の出時刻は7時10分と遅いので集合時間もAM6:00ちさと丸前に集合である。たっぷり睡眠を取れるので有難い。厳冬の今は勿論寒い朝の気温は1度最高気温10度程度である。乗船準備をして赤岡港を出発したのは6:30分釣り場到着は7:00頃でつり始めたが餌となるウルメイワシが中々釣れない。サビキの針極太アジ針8号ハリス14号フラッシャー6本針を使用していたのだ。大物の鰤が釣れるのでそれに対応して大きな仕掛けを使用していた。これは大失敗であつた。連れの保夫のサビキは喰わせ7号針ハリス10号フラッシャー6本針で次々と4キロ~5キロのメジロを釣り上げていた。ウルメイワシの食いが断然違うのだそれとハリス10号で大物を釣り上げるには柔らかく腰のある竿、粘りのあるクッションゴムや高等なテクニックが必要なのでやはり場数を踏まなければ習得できないのである。早速保夫と同じサビキを使用することにした。効果は直ぐに現れた餌のウルメが釣れたので棚を海底に下げているとガツンと大物が食いついた慌てて電動リールを巻くも空回りだ、思わずテンションを無理に上げた途端プチンと枝針の結束部分から切れてしまった、船頭から素人は10号は無理と言われ12号のサビキに変更する。でもウルメの食いが悪い。やっと釣れたのでメジロを誘う直ぐに食いつく今度は慎重に巻き上げ開始。残り9mで隣の釣り人の獲物と接触し逃げられた隣の人はめでたく取り込み成功だ。今日は付が無い(不運である)釣りにもスランプがあるみたいだ野球のバッターにもスランプがありなんでもない球を打ち損じたり空振りしたりするあれと同じだ。結局坊主であつた。

船、餌&氷代8,750円

好調な保夫君 鰤2匹メジロ3匹、平目1匹GET 笑顔が好いね

坊主だったが保夫よりプレゼントあり 77cm4.2Kgの堂々たるメジロである

2~3匹釣ったウルメは餌に使ったので正真正銘これ1匹

イワシ考察

餌として釣れなかったイワシウルメについて少し勉強してみよう

イワシにはニシン科に属するマイワシ(ヒラゴ)ウルメイワシ(ウルメ)とカタクチイワシ科に属するカタクチイワシ(ホタレ)の三種類ある。彼らは動物性プランクトンを主食としており口と鰓蓋(えらぶた)を大きく開けて泳ぎプランクトンを鰓耙(さいは)で濾過摂食するのだ。従ってサビキの針の大きさは魚の大小により小型魚4号~5号、中型魚5号~7号、大型魚7号~9号が上限で4号程度が良いとされる。撒き餌はアミ(大きさはでは5mm~30mm)を使用している。

結論から言うと大きい針は彼らの口に合わないのである。この辺りの勉強が出来ていれば釣果は上がったのである

メジロや鰤を釣るには大きな針と仕掛が必要であるのでこれは矛盾しこの相反する事態をどう切り抜けるかである

道楽仕掛は小さなサビキと大きな釣り針とハリスを使用した打開策であるが、それもイワシが大きな針の先に付いている小さなサビキ針に食いついてくれるかが問題です

喰わせサビキは極限の細い針とハリスで如何にして大物を取り込むか其処が問題です

マイワシ(平子鰯ひらご)

生態

産卵期は冬から晩春(2月~5月)産卵数は3万~5万粒産卵期に数回に分けて産み出される。孵化したばかりのの頃の体長は2mmほど、半年で6cm前後に育ち1年で8cm~12cm。2年~3年で20cm。寿命は7歳平均体長は25cm。沿岸、外洋の表層や中層を大きな群で回遊しながら動物性プランクトンを食べる

カタクチイワシ(片口鰯と漢字で書く、ホタレ)、セグロイワシ、シコイワシとも言う

吻(くちびる)が前に出て、上顎が長く動かない下顎のみ動き薄く大きく垂れ下がっている、片口が動く鰯

生態

産卵は春と秋暖かい地域では年間を通して産卵する抱卵数は2000~60000万粒寿命は2年平均体長15cm。

沿岸域や外洋の表層や中層を大きな群をつくって移動する動物性プランクトンを食べる

ウルメイワシ(ウルメ、潤目鰯)まぶたが脂瞼(しけん)と言う透明の膜で覆われていて潤んだように見える

生態

産卵は春から夏にかけて受精卵は直径1.2mmほどの分離浮性卵である。平均体長は30cm寿命?

暖流に面した沿岸海域に多く分布し春から夏にかけて北上、秋から冬に南下すると言う季節的回遊を行う土佐湾には1月~2月にかけて回遊してくる。

海面近くを群をなして遊泳するが群れの規模はマイワシより小さい

動物性プランクトンを食べる夜明けから3時間程度が良く食べる

土佐の一本釣りのウルメの干物は有名

イワシシラス、ドロメとは

マイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシの稚魚を言う

ノレソレ(太刀魚の子供)や鮎の稚魚も混じるので判別は難しい

ちさと丸紹介(私の行き付けの遊漁船)

本田船長は気さくな人柄で漁師と言うよりも商売人です

釣れなくなると直ぐに漁場を変えて困ります(今仕掛けを降ろしたばかりじゃに移動か)

サービス精神は旺盛です

付き合い始めて5年になりますが良く釣れる時は誘いがありません(釣れよるぜよ来んかよの連絡なし)

2010年1月22日(金曜日)

ウルメ釣り

天候 晴 潮流0.6knot 北西風2~4m 波 1.5m~2.0m 海水温17.4度 気温 最低2℃~最高14℃

ウルメ釣りの研究をしたのでウルメを釣りに出かける、前週と同じくちさと丸にAM6:30に乗り込み漁場へと向う。昨日は低気圧の通過で午前は雨が降り海上では14m程度の強風があり波も4mほどあり、ちさと丸は出漁していなかった、その前日1月20日には鰤は5匹しか上がっておらず鰤漁も下火になりつつある。つまりイワシウルメの群れが何処かへ行ってしまいそれを追っかけて鰤も移動したのである。ウルメは今日は一切釣れないのだ。折角の実験が台無しとなった。仕方が無いので鰺やチダイを狙う事にした。海水温が低くさっぱり釣れない。

チダイ釣りで釣果の良かった仕掛けは隣席の釣人が使用していた下天秤仕掛けであつた。サビキの幹糸の下端に小さな天秤を介して錘を付けその天秤に50cmのハリスを付け2本針をセットする。これはサビキの縦の針で上下の棚を探り天秤で横を探る効率良い釣り方である。ほとんどのチダイは天秤糸の方を食っていた。

本日は天気予報と違い天候に恵まれましたが釣果には見放されました。8人の釣り人大物皆無で渋々料金を払うの巻でした。海水温度低下で青物の釣果は望めなくなり根漁狙いの釣りに移行する

船、餌&氷8,900円(船代7,000+アミ2枚1,200とオキアミの付け餌500円+氷200円)

本日の釣果 大きく見えますが小さいです

チダイ3匹、鰺3匹、縦じまの魚マブシ(カゴカキダイ)サクラダイのメス、コロダイ1匹

鰺は4匹呑ませ釣りの餌に使用、一度平目が食いつきましたが合わせが少し早く5m巻き上げた所ですっぽ抜けました。餌の鰺が少し大きくて平目の口に痞(つか)えた模様でした。

2010年1月29日

メジロ釣り

天候 晴れ 潮流 0.2knot 風 北4~8m 波 1.5m~2.5 海水温17.2度 最低気温2度 最高気温14度

1月の15日のメンバーとちさと丸にてメジロ釣りに行く。昨日は雨のち曇で冷たい雨が相当量降り土佐湾の此処赤岡沖は海水温度が低下していた。この事は前週の金曜日と同じ天候の経過をたどり前週も海水温度が低下してウルメの活性が無く魚探には映っているのに喰わない状況であった。それに似ている嫌な予感がしたウルメが釣れなければウルメを餌にしているメジロも釣れない。午前中はさっぱりウルメの食い気がなく海水温度上昇を待った。午後14時ごろウルメが喰い始め2~3匹メジロも釣れだした、が釣りタイム終了の時間が迫って来た。突然私の竿が震えだしたウルメが釣れたのだ待つことしばし竿先が大きく揺れ始めたメジロが来ているのだ、はやる気持ちを押さえ我慢して待つ。ググーと大きく竿がしなり海中に突っ込んだ。どうやら餌を飲み込んだ様だ。慎重に巻き上げ開始、残り22mで突然他の釣り人とお祭だ。その人は残り9mと言うことでラインを緩めてくれと船頭に言われ緩めるとラインが47m出て行った。お祭りを解き、巻いてもOkのサインが船頭から出た。船頭曰く逃げたと。やれやれと思いながらラインを巻いていると重いのだ。ひょっとしたら逃げずに居るのかと思いつつ巻いていくと何か根掛りがしたみたいな手ごたえである。船頭から釣り終了の合図も出ているので強引に巻き上げると急に生体反応が戻ってきた。メジロが姿を海面に現した奇跡に近い。隣の帰り支度をしていた釣り人に頼んでメジロを掬ってもらった。最後の最後に嬉しいではないか、と言う訳で1匹釣れました。ハリスを見て又ビックリ錘を止めているスイーベルがひん曲がって外れ錘が付いていない。あの根掛りはこれだったのかよくもまあハリスが切れなかったもんだ。奇跡的経過をたどりget出来た。付きが戻って来たかな

今日は3人の内私だけが取り込みに成功しました。

船、餌&氷代8400円

メジロ80cm4.7kgありました。マイワシ11匹、チダイ5匹、ハゲ2匹、鰺2匹、ガシラ4匹、サクラダイ2匹、ベラ2匹、等種類は豊富でした

2010年2月13日(土曜)

鯖釣り

天候 晴れ 潮流 1.1knot 風 北7~1.5m 波 2.5m~1.5 海水温18.2度 最低気温2度 最高気温12度

前日まで低気圧の通過で海は荒れていた。低気圧も通り過ぎて、今日は明け方は風と波が強いが後に落ち着くとの予報であった。高知市灘の岸壁から漁新丸に乗り込んで一路土佐沖へ向う。此処から1時間30分沖へ走った所に今日の漁場がある。そこは水深200m弱で鯖の回遊層は100m~120mとの事。まずはキャビンで一眠りする。今日は最近の釣り仲間4名乗船だ。漁場は風も波も強い。仕掛けを投入、とりあえず錘は120号にした。水深120mまで降ろし誘う鯖の反応無し、徐々に上げて110mで当たりがあった。引き上げてみると鯖1匹とウルメ2匹付いていた。その後100m~110mで鯖3匹釣る。大きな当たりを途中で逃がしてからは一切当たり無し、と言うことで10時頃場所を変えるが其処でも1匹も釣れない。仕方ないので鯖は諦めレンコダイを狙うことにした。レンコ用の仕掛を持っていないので鯖用のサビキにオキアミを刺して釣ることにした。余りつれなかった。1週間ほど前に船頭が90匹釣った実績のある漁場であったが低気圧の通過で海が荒れていたためか今日は釣れなかったと言う事になった。(釣れない理由分析)別の鰤狙いの釣船に聞いても餌となるウルメイワシがつれなくて散々な目に合った、こんな日もあらあよ!の一言に納得して帰路に着くのでした。

早朝5:00出港で3:00帰港とサービスしてくれたが釣果は今一でした。

船餌氷込みで8000円(餌氷2000円)サービスでした。

土佐沖1時間30分沖へ出ると水深200m弱の鯖の釣り場がある

ゴマ鯖4匹下から2番目が鯖締めを掛けたもの他は見場を良くする為鰓(エラ)からはさみを差し入れ中骨を切って締めてある

レンコダイ9匹、ホウボウ1匹、ベイケン1匹、ウルメイワシ2匹

レンコダイは水深100m以上(今日は130m)と取り込むまで距離があるため魚がくるくる廻って縒りが掛かりハリスが切れたり捩れたり癖が付いて釣果が落ちる

三叉を使い捩(ねじれ)れや縒(よれ)を防ぐ様に工夫されている

2010年2月24日(水曜)

メジロ(鰤)、ウルメイワシ釣り

天候 晴れ 潮流 0.2knot 風 北1~4m 波 1.5m 海水温20.2度 最低気温10度 最高気温20度

今年はまだメジロが釣れると言う事でちさと丸で出かけることにした。餌となるウルメイワシが赤岡漁港からすぐ近くの水深45m~50mに居付きウルメを狙って鰤が居付くと言う状況が昨年より続いている

午前中は餌となるウルメが余り釣れなかったが8人の釣り客で8匹の釣果であった。午後からはウルメは釣れたが肝心の鰤はさっぱり釣れない。多分午前中にお食事が終わって何処かへ遊びに行ったのではなかろうか等想像したりしながら上層30m付近で釣れたウルメを海底より2~3mの所まで降ろして当りを待つのだが鰤の群れが居ないから空しい作業で終わるのである。

船、餌&氷8900円

4月を思わせる様な陽気で風、波も無くべた凪で2月とは思えない釣り日和

メジロ82cm、5.2kg寄生虫持ちでした。クーラーに押し込んだので曲っています

呑ませ釣り仕掛ハリス12号ウルメイワシの泳がせ釣りで釣りました

ウルメイワシ10匹呑ませ釣りの餌にだいぶつ使つたので残りは少ない

メジロを3枚に降ろし4節にした腹の血合部分に体長40cmのブリ糸状虫と言う寄生虫がどくろを巻いていた

ブリ糸状虫とは

寄生する魚 鰤

寄生する場所 魚の身の中に寄生し血合近くに多く居る

人への被害 人への寄生する事は無いが見つけたら取り除いて下さい。気味が悪いね

特徴 鰤の血を吸っているのか赤い、細くて長いミミズのような形をしている

魚の寄生虫サイト

魚の寄生虫(魚の図鑑、珍魚すくいのホームページにリンクしています)参照下さい

2010年3月19日(金曜)

鯖釣

天候 晴れ 潮流0.5~0.1knot 風 北5~2m 波2.0~1.5m 海水温18.2度 最低気温5度 最高気温16度

3月に入り天候不順で中々釣行にならぬままであったが、やっと今日は行けそうである。前日までは低気圧の通過で海は荒れていた、春に3日の晴天無し目まぐるしく変わるのである晴天で出漁出来るのは幸せな事ではあるが赤岡港から1時間も掛けてやって来たものの目指す大鯖はさっぱり釣れないのである。水深140m色々棚を探って見たが釣れるのは大きなウルメイワシだけ、10時には場所交替して水深120mへ行くもやはりウルメイワシのみ3度場所を変わりレンコダイとアマダイを狙う。そして最後にまた場所を変わり鰺とウルメイワシを釣り1時30分納竿帰途に着く。その間船頭が錨を漁礁として沈めた廃船に引掛け切らしてしまったのでした。

船、餌、氷10,000円

天気晴朗風波無しである

本日の釣果

赤アマダイ620g37cm(4歳ものか)、ウルメイワシ19、マイワシ1、鯖1、鰺3、レンコダイ5

土佐では昔からめでたい魚で、皿鉢料理の中でも、尾頭付きのアマダイの姿ずしは最高のご馳走である。

|

|

|

|

全体に赤い。キアマダイとは目の周辺の白い帯の形で見分ける。アカアマダイは目の後部から三角形もしくは、三角形に近い筋状になる

|

|

硬骨魚類条鰭亜綱新鰭区刺鰭上目スズキ系

スズキ目スズキ亜目アマダイ科アマダイ属

アカアマダイ

Branchiostegus japonicus

(Houttuyn)

|

|

魚貝の物知り度/★★★ 知っていたら通人級

食べ方◆一塩(若狭焼き)/昆布締め/

すし(棒ずし)/干物/蒸し物

◎非常に美味

|

大きさ◆■50センチ前後になる

|

| 生息域◆■本州中部以南。東シナ海、南シナ海。 |

生態◆

■産卵期は秋から冬。

■水深30メートルから150メートルの砂泥地に生息。

■砂泥地の小山になっているあたりに巣穴を掘り、エサを待ち受けている。集団で巣穴を作る。

■縄張りを形成する。

■雄の方がやや大きい。

■1歳で16〜19センチ、2歳で22〜23センチ、3歳で25〜26センチ、4歳で30センチあまりになる。雄で最大60センチ弱、雌で45センチ前後。

産卵期は5~6月 |

市場での評価・取り扱われ方◆

■関東では現在もっとも値段の高い魚のひとつ。キロ当たり10,000円以上と言うことも珍しくない。

■代表的な産地は石川県から福井、京都、兵庫、鳥取、島根、山口、長崎など日本海側。

|

|

アカアマダイの基本◆

■国内で主に食用となるアマダイには3種あり、「シロアマダイ(白)、アカアマダイ(赤)、キアマダイ(黄)」。昔はシロアマダイが最高値、最上位にあるとされたが、近年はアカアマダイと変わらない。ともに非常に高価。またキアマダイは珍しく、一定の評価はないが、これもまた高級魚。古くからの3種の順位づけは間違い。

土佐清水沖で第4のアマダイ、スミツキアマダイが釣れている

■「アマダイ」といえば基本的にアカアマダイ。

■神奈川県相模湾では1980年くらいまではアカアマダイの価値をほとんど知らなかった。あまり利用していなかった。

■関東ではあまり利用していなかった。

■1975年の『魚河岸の魚』にほとんどみそ漬けか開き干しに加工されるとある。

■関西では古くから高級魚。京料理などには欠くことの出来ないもの。

■若狭(福井県)名物で「若狭ぐじ」という。

■静岡県静岡市(旧清水市)興津の名産とされる。それで「興津鯛(オキツダイ)

■徳川家康に、おきつという奥女中が献上し、賞味されたから「おきつ鯛」。

|

漁獲方法◆刺し網/釣り/底曳網

|

漢字◆■「赤甘鯛」、「赤尼鯛」。

由来◆■赤いアマダイの意。

|

「あまだい」について◆

■味わいに甘味旨味があるから。

■横から見たところがほおかぶりをした尼僧に似ているから。

■別名「クズナ」。 |

呼び名・方言◆

■アマダイ3種は混同されている可能性がある。

■京都、大阪では「グジ」。

■東京では単に「アマダイ」。

■愛媛県城辺周辺では「こずな」

■島根県では「コビル」。本種が他のタイよりも大きくならないため。

■島根県では「クズナ」。漢字で「屈頭魚」で頭のへこんだ魚の意味。

■「オキツダイ(興津鯛)」、「クジ」、「グチ」、「クズ」、「クズナ」、「ビタ(鐚、「鐚一文と言われるもっとも貨幣価値の低い銭」)」、「ナベクサラシ」、「スナゴ」、「ブドウサン」、「コビリ」、「ナゲソコ」。

■高知県では、「アカビタ」、「アカグシ」、「アカベタ」、「ベタ」、「アカビッタ」、「イヤビッタ」、「ゲンサク」、「ベッタリ」、「ケタグリ」、「ゴク」、「ナキビタ」。

|

| 釣り◆相模湾でアマダイが釣りの対象魚となったのは1980年代の後半からではないか? 近年は釣りとしても人気が高い。それまでは冬期にマダイのコマセ釣りの外道のひとつであった。釣り方はコマセを使わない方天秤仕掛けの2本針、餌はオキアミ。 |

|

|

2010年3月31日(水曜)

アマダイ&レンコダイ

天候 曇 潮流0.5~0.1knot 風 北5~2m 波1.5m 海水温18.2度 最低気温8度 最高気温17度

最近は夜明けが早くなり集合時間も5:00となった、5:30分赤岡漁港を出港し目的地へ向う。風、波も無く快適に進み1時間30分後に水深120mのアマダイ釣のポイントに到着した。アミ餌を持っていたので鯖が釣れないか探って見たが反応が無い11時ごろに水深35m辺りでウルメイワシの群れに当たり少し釣る事が出来た。海水の色がどす黒く鮫が釣れるのだ。この時期香長平野は田植えの最盛期を向え田んぼの代掻(しろかき)をするため泥水が流れ込んで海水が濁るので岡場では魚は余り釣れなくなるので沖に出て鯖やレンコダイを狙うのである、でも大切なプランクトンが海水に混ざり5月ごろから色んな魚がつれ始めるのである。

アマダイ釣は単純である片天秤仕掛けでハリス2m以内に2~3本の枝針を付けオキアミの釣餌を付け投入する餌が海底に着いたら1m範囲を漂うように棚取りをすれば良いので糸ふけを取り後は船の揺れに任せる。当たりは竿先がピクピクするので直ぐ判る。釣り人同士のお祭りを避ける為錘は結構重いものを付けるので魚の当たりが判らない場合もあり差し餌を交換しょうと巻き上げたら釣れていたなんて場合もある。船釣は水深があるので錨は使わず落下傘(パラシュートアンカー)を着けて流し釣をする。広範囲を当ると言えば聞こえが良いが、そこらあたりを釣っているので運が良ければ釣れるが悪ければ釣れない、つまり釣のテクニックは発揮出来ないと私は感じるのだが.....上記アマダイの生態を見て下さい。1匹釣れればその辺りに何匹かは居るのだが水深120mから巻き上げてくると2分位は掛かるので次に投入する時はポイントは通過していて釣れないのだ。竿を2本使い1本の竿で釣れたら2本目の竿での釣れる確率は非常に高くなるはずで釣船で2本釣が許されるなら是非やつてみては如何でしょうか。PM1:00納竿して2時30分帰港する。

船&餌、氷代9,900円(船8,000円餌アミ2個で1,200付け餌オキアミ500円氷200円)

2本竿で1匹づつ釣った時合を逃がさない釣だ

本日の釣果です

ウルメ14匹、アマダイ3匹、レンコダイ9匹底物不明1匹

レンコダイ太いやつ25cm300g

アマダイ上から41cm860g33,34cm500g

2010年4月4日(日曜)

鯖釣

天候 曇 潮流0.5~0.1knot 風北西1~2m 波1.5m 海水温18.2度 最低気温8度 最高気温18度

漁新丸にて土佐沖に大鯖出現の情報に踊らされて出漁した、高知市灘港を5:30分出発目的地1時間30分ごの7:00到着

釣開始、今日は潮が流れていない従って鯖は余り釣れないと言う良くある話

車に仕掛と弁当を忘れて来た為仕掛と弁当を恵んでもらいました。気分は最低で釣果が出る筈が在りません

船餌氷代9000

湖面の様な静けさでした天気の悪い日が続いていたが今日は最高の釣日和に恵まれました

本日の釣果鯖8、鰺5、スルメイカ3(もらい物)、レンコダイ1、ウルメイワシ12

こんな大きい河豚が大切な一番下の針と錘120号を食い切り2番目の針にボデイを引掛けて上がって来ました

水深140mの海底から重くて竿が折れるかと思った。興奮すると真ん丸いちょうちんの陽に膨らむから水の抵抗をもろに受けて重くなる。付きの無いときゃこんなものと自虐的になるのでした。こいつの名前はなんてんだろう。調べてみたら

ヨリトフグ(水フグ、ちょうちん)肝臓に毒がある場合がある、味はまずい、見た目も食べたくないかんじですね

2010年5月2日(日曜)

桜鯛釣

天候 晴 潮流0.7~1.0knot 風南1~5m 波1.5m 海水温18.5度 最低気温11度 最高気温22度

悪天候もゴールデンウイークに入り安定して来た、今日は待ちに待った釣り行である。4月4日以来久し振りだ。絶好の好天に恵ま幸先が良いのだが好事魔多しのことわざで少し心配事が在るのだ。それは潮流の速さである今から行く室戸岬行当沖は普段でも潮流が早く釣りにならない日が多くあることだ。何はともあれ安芸港を午前4:00出港一路行当沖へと向う所要時間は2:00時間である、とりあえずキャビンで睡眠を取る事にした。

やっぱり潮流が早い200号の錘もたちまち持って行かれる。釣竿120号、錘200号鯛のフカセ釣り開始である。錘が重いので竿に掛かる抵抗も大きく大きい鯖が掛かったのに感覚が感じられないのだ。コマセ詰め替えのため引き上げて見ると鯖が釣れていると言うお粗末な結果で潮流の抵抗で釣れた感触が手に伝わらない、繊細な鯛釣りでは無いのだ。余り釣れないので船頭が此処では浮きを使って流した方が良いというので200号の錘に合う発泡スチロール製のデカイ浮きを貸してもらった。浮きを使って流して見ると中通し浮きでないため潮流と浮きの抵抗で魚の当たりなど感じる事が出来る様な状態ではない中通し浮でないと駄目である又コマセ詰め替えで仕掛けを回収する時もものすごい抵抗で電動リールが軋むのである6号の古いPEが切れそうである。結局私は釣りにならなかった。この状況下でも3匹もサクラダイを釣った人が居て尊敬してしまいました。その人から1匹貴重なサクラダイをお裾分けして頂いたと言う情けない一日でありました。(3人で挑戦し2人は坊主1人は3匹釣る腕の差が諸に出た釣果となる)2009年釣果報告(5月12日行当沖)

船、餌、氷17,300円

サクラダイフカセ釣りのタックルは

半月天秤80cm、クッション3mmが1m(これは絶対必要)を付けハリス8m(6号~8号)をセット

竿3mまでの200号の錘に耐えられるもの100~120号、錘200号用の発泡スチロール製中通棒浮

行当沖は水深98m釣り棚75m~80m位でこの範囲で浮き止めを付けると良い

釣り方は

浮きが立ったらコマセ(オキアミ)を撒きコマセに混じって釣針(オキアミ付け餌)が流れるイメージで竿の操作をする(潮流が早いとハリスを長目にくしておく)次にコマセを撒いたら2~3m浮きを流すコマセと釣針を同期させるイメージ

船は鯛の巣の上手【上流】に錨を降ろし鯛をコマセで誘い出して釣るのでコマセを撒きすぎると鯛が満腹になり釣れ無くなるからパラパラと出す様に心がける。勝負は釣り開始後3時間程度か?早めに釣る事

。

行当沖より右手端が室戸岬突堤である

本日の釣果桜鯛50cm1.5kgメス(卵を抱えていた)お裾分け分、ゴマ鯖40cm600g2匹、メジカ【マルソウダ】33cm2匹

2010年5月14日(金曜)

鯖、真鯛釣

天候 晴 潮流0.7~8.0knot 風南2~6m 波1.5m 海水温23度 最低気温11度 最高気温24度

安芸の浜田釣船から今日は4:00に出漁するので来てくれとの連絡を受け出発する。

天気は良く波風も無い問題は潮流速度である6:00前に目的地の行当岬沖に到着。浮きをつけて第一投を投入する

潮流は余り早くな無かったが、釣座が最悪の場所で折角水深52ヒロ正確に計測して浮き止めを着けて来たのに浮き釣りは無理であった。潮は下り潮で右舷の1番くじを引いてしまったのだ。艫の2番か3番もしくは左舷4番でも良かったのだ右舷の1番以外なら、後の祭りでつきが無かったと諦め渋々浮きを外しズボ釣りに切り替えた。これで真鯛は諦めなければならなかった。艫の2番の人が小さな真鯛を2匹釣ったのみで後は鯖であった。昨年もこの時期はゴマ鯖一色で抱卵した大鯖が良く釣れたものでした。今年も昨年に劣らず大鯖が産卵に回遊して来ている。

鯖の仕掛けは真鯛釣りの仕掛と全く同じものを使う。ハリスの長さを8mから5mと短くする。釣り方は吹流しである。

釣り初めは群れを呼び寄せるため撒き餌を水深75mの所に多く撒いておいた。ハリスを極端に短くすると食いが悪い。ここでも撒き餌と付け餌を同期させて流す事が肝要である。鯖にとってはロシアンルーレット(Russian roulette)と同じで運悪く付け餌を食べると命を落とす過酷な生存競争が待っているのである。獲った魚は無駄にせず感謝して食すべしである。鯖が集まって来ると水深60m~85m当たりまで何所でも入れ食い状態になった。大半が1kg以上の大鯖で取り込みに大変体力を使うのである。水深75mから引き上げて来るので針掛した所が緩くなり水面に来ると頭を左右にぶるぶると振り針を外そうとする賢い魚でもある、タモを使い掬い取るとバラシが激減する。

釣船、餌、氷代13,000円

本日の釣果ゴマ鯖40cm~50cm、1kg~1.5kg迄27匹、イセギ1匹、サクラダイ(雄)1匹

ゴマ鯖は成長すると体長60cmになる

手前は抱卵で腹パンパンに膨れているメス産卵前で栄養を必要とするので良く釣れる訳である

中央手前より2匹目体長50cmで1.5kgありました

2010年5月26日(水曜)

鯖、チダイ、イセギ釣

天候 晴 潮流0.7~8.0knot 風南2~6m 波2m 海水温23度 最低気温14度 最高気温24度

夜明けが早くなり今日は4:30分出漁である。沖は風が強くなるので近場で釣れる魚を釣る事になった。赤岡港から40分ほど南東に走り鰺の居る岩礁に到着。何と子鯖の入れ食いではないか、鰺の居る棚までハリスが到着せず途中でサビキの針6本に全部針掛かりする盛況ぶりである。お陰で鰺は釣れない。漁場を二転三転としたが状況は変わらず例年に無く鯖子の数の多さに驚きま

した今年は鯖が育って居るみたいである。午後1時頃まで粘って居たが風が強くなり波も高くなり始めたので帰途に就いた。

船餌氷8300円

本日の釣果 鯖子81匹、鰺11匹、ウルメ3匹、チダイ3匹、イセギ3匹、タマガシラ、ベラ、サクラダイ等でした

チダイ26cm、29cm、30cm、300g,350g,480gで大きい奴を刺身にすると脂が乗っていて美味

イセギはこれから旬に入る。真中の大きい奴は24cm180gでした後はウリボウ2匹

2010年6月16日(水曜)

イセギ(イサギ)釣

天候 晴 潮流0.1~0.4knot 風南2~6m 波2.5m~1.5m 海水温24.5度 最低気温20度 最高気温30度

昨日の大雨も嘘のように止み今日、明日は晴天が続くとの事。二三日前は雨の予報だったので梅雨空の天気予報は難しい。それにしてもラッキーとしか言いようが無い。安芸港を4:30にを出て見ると大きなうねりが襲ってきた悪酔いしそうである。慌てて船酔い薬を飲んだが効き目は中々出てこない。30分程走ったところがイセギのポイントである。船頭からの指示棚は30m。早速仕掛けを投入すると直ぐにククとイサギ独特の引きが来た、上げてみると28cmの形の良いイセギであった。

本日の仕掛ハリス幹4号枝2号4本針(赤、白、緑のスキンと空針)で枝間50cm枝20cm全長2.5mに50cmのクッションを付け半月片天秤仕掛で錘は80号撒き餌はアミ、付餌はオキアミである。(この仕掛けの問題点は枝間50cmであることだ。上下の針が絡まる事だ、もっと長く80cmにはしたい。)

風向がくるくる変わるので船がポイントの上に居られず、ずれてしまうからたちまち釣れなくなる。その都度船頭は船をポイントに持って行くから時間が掛かり釣る暇が少なくなる。手返しを早くして効率よく釣る様に船頭がうるさく言って来る。判っちゃ居るけど手が思うように動かない。昨日の大雨で海水が濁り食いが悪い、波で海水が濁れば大物が食うらしいが....1時45分まで粘り納竿する

船&餌氷代9,600円

船頭曰く今日は食わん普段ならこのクーラー一杯に釣れる。今日は32匹釣りました

本日の釣果イセギ32匹(22cm~30cm、28cm中心)150g~350gまで、鰺12匹、メジカ3匹、チダイ2匹

手前30cm,350gのイセギ縦じま模様が消えている。

イサキとは

|

|

|

|

硬骨魚類条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系

スズキ目スズキ亜科イサキ科イサキ属

イサキ

Parapristipoma trilineatum

●イサキ科の他の魚へはここから!

|

|

物知り度/★★★★ これは常識

食べ方◆塩焼き/刺身(カルパッチョ)/なめろう

旬◆晩春から初夏、夏。

ただし産卵後、晩秋から春にかけても美味。

とくに冬季のものは脂がのっている。

|

|

市場での評価・取り扱われ方◆量的には少ないが、市場には年中あるもの。値段はやや高め。また少ないながら養殖ものもある

生息域◆本州中部以南。太平洋側では千葉県が北限、南シナ海まで棲息している。

生態◆外洋に面した磯や沿岸近くに棲息している。内湾にはほとんどいない。

産卵期は6月から9月。

孵化後、3歳くらいまではメス1に対してオス1.2でオスの割合が高く、それ以上ではメス1に対して0.5とメスの割合が高くなる。これはメスの生存率が高いため?

1年で尾叉長(びさちょう 身体の前端から尾ビレの湾入部のいちばん深い部分までの長さ)13センチ、2歳で20センチ、3歳で24センチ、4歳で30センチ。

昼間は沿岸のやや深い海藻の多い海底に潜み、夜には海面近くにに浮かんで盛んにエサをとる。夜行性。

漁獲方法◆釣り/定置網/巻き網

大きさ◆30センチ前後になる

漢字◆「伊佐幾」、「伊佐木」、「鶏魚」。

由来◆「班魚」、すなわち斑紋、縞模様のある魚の意味。

背中の縞文様が5つに分かれるため「五裂」。

呼び名・方言◆地域によって「いさき」、「いさぎ」、「いっさぎ」などと呼ばれる。また「いさき」、「いさぎ」は同じ地域でもともに使われている。

また斑紋(縞模様)のはっきりした当歳魚(若魚)のことを「瓜坊(うりぼう)」と呼ぶ。

■イサキの呼び名に関して呼び名・方言のページへ

釣り◆関東では真冬に千葉県外房は勝浦などで始まり、秋の声とともに釣り納めとなる。釣り方は片天秤に擬似餌のウイリィ、オキアミをつけての船釣りが主流。特に相模湾は江ノ島まわりには特大のイサキがついていて、まるでマダイのような体高を持つ。この江ノ島イサキは味、釣り味ともに最上である。また伊豆、外房では磯での浮き釣りでも対象となる。磯釣りでは蒸し暑い夏が盛期である。

産卵期は夏で、若葉の時期には市場にもまとまって入荷する。ただし年間を通して見かけるもので年々季節感を感じなくなった。これは夏の魚と言うのは北限にある関東でのことで、大分、鹿児島などでは年間をとおして途切れることなく漁獲されるためである。

市場での評価はそんなに高いものではない。世に「イサキ=高級」というほどではない。マアジなどと比べても値段はあまり変わらない。ただし釣り物、活け締めなどは高い。

「いさき」という地域と「いさぎ」と言う地域があり、どちらかというと「いさぎ」が多いのではないか調べているところ。

◆食べてみる◆

小さくてもうまいのがイサキの特徴。小型のものは「瓜坊(うりぼう)」なんて呼ばれて安いのだが刺身の味わいは下手なマダイよりも上。また冬場の千葉県外房ものの刺身は絶品である。

イサキの塩焼きというのは言わば定番中の定番。ご飯のおかずとしても肴としてもまさに白眉である。できれば冬から梅雨入りくらいまでのイサキを選んで、家庭でも炭を起こして焼くのが最高。それぐらいの手間は惜しんではいられぬ味わいである。

●小イサキの寿司に関してはここから!

●寒イサキの寿司に関しては寿司図鑑へ!

参考/『魚類学 下』(落合明、田中克 恒星社厚生閣)、参考/『新釈魚名考』(榮川省造 青銅企画出版)、『魚と貝の事典』(望月賢二 柏書房)

●坊主こんにゃくの市場魚貝類図鑑より抜粋 |

|

|

|

瓜坊の刺身

イサキの刺身を作る場合、気がつくのが、大きさに関わりなく味がいいということ。左はまだ、「瓜坊(うりぼう)」と呼ばれる10センチ前後のものをていねいに刺身にしたもの。血合い骨を除いて1匹で4枚の刺身がとれる

|

|

皮の唐揚げ

イサキの刺身などを作るとき、ウロコをとらないで三枚に卸し、皮を引く。このウロコつきの皮を素揚げ、もしくは唐揚げにする。これが絶品なのだ。

|

|

|

|

|

|

|

|

イセギ20cm~31cmまで42匹、中央赤い魚ベラの仲間でイラ(テス)大きい鱗がビッシリ

ここ

2010年6月22日(火曜)

イセギ(イサギ)釣

天候 雨後曇晴 潮流0.2knot 風南3~5m 波2.5m~2mうねり 海水温25.3度 最低気温19度 最高気温31度

明け方雨が残るが後に回復して晴れてくるので釣りに行けると安芸の浜ちゃんから連絡が入り4:30安芸港出発となった

6月16日から一週間振りである。今回は甥の保夫が予約を取っていたので出漁の間隔が少し短くなった。イサギ釣りの要領は前回マスターしたので楽であった。潮流が動かず仕掛けが天秤に絡まって釣りにくい。それと外道のメジカ(マルソウダ)が途中で悪さをしてイサギの棚まで仕掛けが届かない。メジカを避けながらの釣りとなった。それでも順調にイセギは釣れてメジカも沢山釣れて12時に納竿となった。一緒に行っていた保夫は2本竿を出し底物を狙い見事石鯛(50cm)とクエをgetたいしたものである。朝方はうねりがあり5人乗船者の1人が船酔いしてしまった。私も気分が悪くなり酔い止めの薬を呑んで何とか踏みとどまった次第体調は余り良くなかった。

船、餌、氷で9800円

梅雨空で晴れ間が出てうねりが少し残っている

本日の釣果

鰹の群れについて

群れの種類

●素群

カツオだけの群れ。カツオの大きさが揃う

●餌持ち(エモチ)

イワシを追って群れる

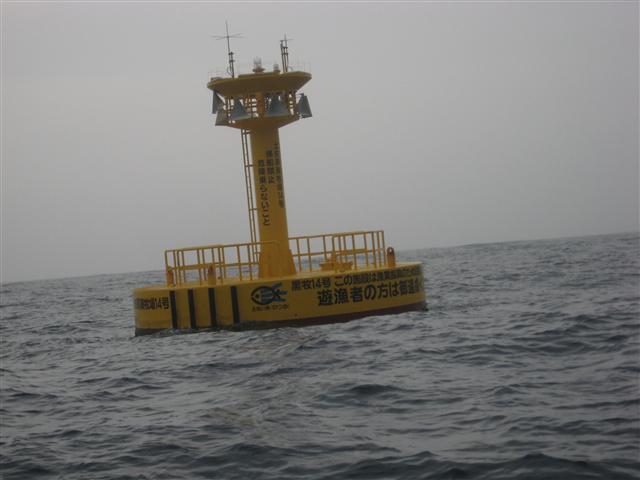

●木付き、(土佐黒潮牧場のブイ付)

流木、ブイの下に群れる。メバチや黄肌マグロが交じりこれらは赤物と呼ばれる。カツオは大型や小型と

不揃いの事が多い

●鮫付き

ジンベエザメと共に泳ぐ、カツオは大型や小型と不揃い

●鳥付

上空に鳥の舞う。カツオ大きさが揃う

素群れ、カツオだけの群れでは遊泳力の同じカツオが選択される。これに対して木や鮫に集まる群れでは遊泳力による選択は起こらず、木や鮫のゆったりしたスピードに付いて行ければ良い。

土佐黒潮牧場のブイではシイラや黄肌マグロが交じりカツオの型も大型や小型と不揃いである事は実際に釣りに行って実感している。

2010年7月4日(日曜)

鰹釣

天候 曇時々雨後晴 潮流0.6~0.4knot 風速 西後北西 1~5.5msec 波2.5m~2.0m 海水温24.7度 最低気温22度 最高気温30度

前日の低気圧の通過で海は少し荒れ気味であった。釣り行の決定は船乗り場AM:1.30分集合時に決定とかで高知市灘の集合場所にとりあえず行く。行けそうなと漁新丸の船長の決断で出港する。浦戸湾を抜けると外洋で波2.5mうねりを伴い良くゆれた。早朝なので目的地の安芸沖14号ブイまでは片道3時間掛かるので釣人4名はキャビンで仮眠を取る事にした。4時30分漁場に到着、早速釣りの準備をして5時前には釣り開始した。漁場には三艘の釣船がいたが鰹は上がっていない。本業の鰹船がやってきて散水しキビナゴの撒き餌をしながら操業開始した。5~6匹釣ったが漁船の船長が鰹が居らんと言っている。折角はるばるやって来たので粘って釣って見る事にした。7月2日の金曜日に来た保夫が前も9時ごろから釣れ始めたと言うので粘って見たが全然鰹の食い気が無い。鰹は少しは居るのだがオキアミの餌には食いつかないのだ、11時には諦めて納竿した。帰路も3時間掛かるが道々にあるシイラ漬と呼ばれる人工漁礁を釣り回りながら帰ったので2時30分に高知市灘港に到着した。今日全員鰹は坊主で、釣りと言うより鯨を見るクルージングであった。今日は釣りの難しさを味わいました

クルージング代はAM1時30分~PM2時30分まで一人当たり13,000,円」

」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

釣船お客さんが5,6人居る。最盛期には20隻ぐらいがブイを取り囲んで操業するのだが未だ鰹は回遊してきていないらしい

霧の中に浮かぶ14号ブイ。翌日悪夢に見舞われるとは

この写真は翌日7月5日の釣果である。7/4日はどんなに粘っても1匹も釣れなかっのに5日にはこの釣果これ何!。

前日のオキアミの大量撒き餌に誘われて大きい鰹の群れが回遊して来たとしか思えないのだが。漁とは博打と同じ良いサイコロの目が出ない限り幸運は掴めない。漁師の気持ちが良く判る。5Kg~6.5Kgを11匹、ハリス切れ4回と5日はラッキーデイであつた。1日違いで悔しい限り......(写真提供安芸の浜田釣船)

3月の末に植えた稲も花を付け受粉の真っ盛りである。稲穂に白いカビみたいなものが花粉である

この大切な時期に台風に見舞われると花粉が吹っ飛び受粉出来なくなり米は実らない自然相手は厳しい面がある

バラのベットでくつろいでいるトカゲ。こんなに接近しても逃げない気持ちいいんだね(身を伏せて飛来してくる昆虫を待ち伏せしている所だよ、人間はのん気で好いねーーーートカゲの弁)すみません

2010年7月13日(火曜)

鰹釣

天候 雨時々曇 潮流0.6knot 風速 南西1~4m/sec 波2.5m~1.5m 海水温24.7度 最低気温21度 最高気温29度

またまた懲りずに鰹釣り今回は安芸の浜田釣船から安芸沖14号ブイを狙う。安芸からだと片道2時間の行程となる。夜明け前に到着して鰹の朝食に間に合わせる作戦である。鰹は夜間は食事をしないらしい。気象状況は前回の7月4日と同じで前日に低気圧が通過し海は荒れていたが今日も天気は急速に回復して来ている。嫌な予感がする天気の悪い翌日は釣れないと。でも今日は大潮だから潮周りは良いのではとも思った

AM:3時に安芸漁港八幡丸前に集合と言うことで家をAM:2時に出発睡眠時間4時間寝不足分は船のキャビンで仮眠を取る段取りである

ところがキャビンは大変暑苦しく眠れないしうねりがあり気分が少し悪い。5時前に14号ブイ到着漁船は1隻も操業していない我々だけだ(普通は釣れないから誰も来ていない)2時間に渡り14号ブイの周囲を釣り廻ったが鰹の反応は皆無。船頭も焦り今日は潮が悪いとおっしゃって草々に引き上げる事になった。その時私の竿が反応した、鰹か、いやシイラがはねたと目ざとく船長が言い5名乗船していたがお祭りを避けるため私以外の竿を引き上げさせて自由にシイラとやり取りをさせて貰い船の上に取り込むことが出来た。

それから時間も早いので、おかずを釣ることになり14号ブイを引き上げた。所が普段イセキやチダイが釣れるポイントを10箇所ぐらい廻ったがほとんど釣れない。こんな日は見たことが無い潮が悪いとしか言いようが無いと船頭がのたまうのである。私たちも何故か納得して納竿、帰路に着いた。安芸漁港に12時20分頃到着したが何と干潮のピークで岸壁までの高さが絶壁になっていた。付いていない日は続くのであります。

釣船、餌&氷代12,700円【船11,000餌オキアミ(2個×850円)1,700円】

シイラ105cm6.6kgメス抱卵していた8月までが産卵期で美味しい。/30cm超のイセキを高橋さんGETおかずに十分です

写真では130cm位に見えるかな

2010年7月18日(日曜)

チヌ釣り

天候 晴時々雨 潮流0.1knot 風速 南西1~4m/sec 波0.5m~1.m 海水温25.7度 最低気温22度 最高気温30度

高知市の浦戸湾へチヌ(キビレ)釣りに行く黒鯛の仲間には黒鯛(チヌ)、ヘダイ(ヒョウダイ)、キチヌ(キビレ)が居る。

釣センターうらどの店主に船頭付の船外機付の釣船(3人乗りの手漕ぎ船)をチャーターしてもらいAM:6:00の約束であったが準備が順調に進み6時前に着いた船宿は鍵が掛かっており店主は中々起きてこない。準備して出発したのは6:30頃であった同行したのは神奈川県横浜市在住の婿殿でほぼ釣りキチに近い。二人ともチヌ釣りは素人でベテランのチヌ釣師の細井修氏が船頭をやってくれているのでレクチャーを受ナカミテと言うポイントで実釣り開始する。今日の仕掛けはハリス1.5号70cmに4号チヌ針に3号中通なつめ錘を10号縒り止めにつなぎ道糸は2号ナイロン50m巻き1.6mの先調子の竿にリールで付ける。土地のベテランはハイカラ仕掛と言う釣り針が上を向いたものに1号のハリスを付け縒り止めに繋ぎ道糸2号を50mギリ竿に手巻きドラム仕立てと言うシンプルな仕掛でやるという。釣り餌はクマ海老(アシアカ)生き海老の一匹掛け尾鰭を第一関節から取り海老が真直ぐになるように釣り針を尾鰭の真ん中を通し腹側に出す。海老は死んでいてもかまわないそうである。中々マニアックな釣りではないか

私の持参した釣竿もリールも大きすぎて駄目だった。結局船頭さんが愛用の道具を貸してくれた。この錘は1号が付いていた。心躍らせながら第一投を投入したが底が分らないのだ、せいぜい10mも無いのに錘が着底したかどうか分らない。船頭がラインを色分けしているので黄色を1.5m出したら良いと教えてくれる有様。後で錘を3号に交換したら底取りは簡単であった。釣り方は錘が底に着いたら20cm~50cm浮かせて待つか底をずるずると這わせて釣るか、船頭は這わせて釣る派とのこと根掛り回避が重要になって来る。チヌは餌を一気に飲み込まない様子を身て用心深く食いつくが少しでも違和感があれは吐き出す。釣るのではなく釣れると言う感覚で待つのが良いらしい。聞き合わせもそろりそろりと竿を持ち上げる魚が餌を食べやすくなるように竿先を少し降ろして餌を送り込む感じ。色々秘伝を伝授してくれたが2人とも坊主であった朝6:30~夕方の5:00までねばり餌100g600円を500g3,000円使ってもチヌは1匹も釣れなかった。貴重な学習をしたそれはヘダイを釣るには餌を少し踊らすと飛び掛って来て良く釣れるのだ。

船代6,000円船頭10,000餌3,000合計19,000円

梅雨明けの南国土佐の海は眩しい。浦戸湾は鏡川、国分川、久万川、江の口川が流れ込んで居る汽水域で全国的に有名なアカメが棲息している(通称セメント工場前)

激闘10時間の釣果ヘダイ(ヒョウダイ)2匹これは黒鯛の仲間です、真鯛2匹+2匹 コチ2匹、クエ(マハタ)の子供1匹、紋付き(黒星フエダイ)1匹でした

Yamane釣師(今日は勉強になりました、次回はきっと結果を出します)真鯛とヘダイ

船頭をやってくれた細井修釣師はこんな実力者なのです。箕の笠姿がトレードマーク。一度釣って見たいな!!!こんなに。秋口の釣果

特別授業です

ハイカラ釣り

ハイカラ釣りのルーツは鯛釣りなどに良く使われるテンヤ釣に改良が加わり現在の形に成ったと思われます、ハイカラ針は特にエバ(ギンガメアジ、ローニンアジ)漁に適しており、明治初め頃浦戸湾、長浜川の口、寺の端で紀州の漁師がエバを釣っていたのを見かけ、歴然と釣果に差が出るのを見た釣り人が、釣針屋丹吉の御主人等と共に、長年の間改良加え現在の形になった事が文献に残っています。

ハイカラ釣りの道具と仕掛け

竿は5尺2寸(158cm)の元調子の椎名竹(腕竹)の生育5年ものを1~3年寝かせてから炭火で矯め、糸を通す管を節と節の間に付ける、一本竹(根元から穂先の長さが5尺2寸の竹)で節は良い竿で18節が普通ですが、稀に23節の詰まった竹も在ります。

糸巻きは孟宗竹の直径15センチ位の竹を5センチ程に切り糸を巻き易い様に中を凹ます

ハイカラ針は真鯛針の1寸5分から1寸6分を使うが沖で使うときは1寸8分から1寸9分を使う事があり、錘は3分から2目匁だがエバを釣ったり沖釣りのときは3~5目匁ぐらいまで使う事も有ります、1匁=1号=3.75gで概算

一、魚を探す

魚を釣るのには。

何処でも、手当たり次第に釣糸を垂れていたのでは、魚はなかなか釣れるものではありません。

陸上の地形や、潮の動きから、海底の地形を推察し、魚を探すか、叉は、他の舟が釣っている所で釣らしてもらうかです。

釣人はそれぞれ、得意なヤマ(ポイント)を持っていなくては漁に結び付きません。

① 海底の起伏を探す

陸上に岬や端が突き出しているような場所の先端には、ほとんどの場合海底にも、岩礁が張り出しているところが多く、海底にも端や山があり、この様な場所の棚や、駆け上がりを探る。

海底が起伏に富んでいる場所、駆け上がりや落ち込み、これを判別するのには、潮の動きが早い時に海面を注意して見れば、漣や、湧き潮等変化が水面に現れるので判ります。(地合いを外したとき等は、5匁前後の大きい錘でコズキながら底を調べてみてください、海底の深さや岩盤、砂、泥などの状況が良く判ります)

② 潮流に変化のある場所

これは広い所から狭く成っている所、逆に狭い所から広くなっている所。

水深に変化のあるところ、駆け上がりを重点的に攻める。

叉水路が曲がって、潮流の突き当たる場所や、潮通しの良い所と潮溜まりの境。

堤防などの障害物があり潮の動きが乱れる場所を重点的に探ります。

③ 自分のヤマを作る

舟釣りは海で釣るのではなく山で釣ると言われます。

魚の当たりが有ったなら、魚を取り込む前にすぐにヤマを起てるように心がけ、自分のポイントを作ることが大切です。

ほとんどの魚は1尾で居ることは考えられません、1尾釣れたならば必ず何匹かの群れで棲んでいるのです。

④ ヤマの立て方

一度釣れた場所は大方の場合、貴方の良いポイントに成ります。(ヤマ起ては必ずトランシット法で正確に点で抑えるようにしてください)

何処の電柱の前とか岩の前とか、自分の舟を中心にして南には煙突、北には灯台、東には電柱、西には一本松の真ん中がポイント等と、とんでもない話を良く聞きます、そんなヤマタテでは正確にポイントを抑える事は不可能です。

ヤマタテの方法についてご説明いたします、

ヤマタテの方法についてご説明いたします、

ヤマタテは出来だけ近くの目標物(灯台や岬の端等)と出来るだけ遠くの目標物(山の頂上や遠くの高圧線の鉄柱等)を見通す線上と出来るだけ90度に近い方向で、同じ様に近くの目標物(岬)と遠くの目標物(山の頂上)を見通す線上の交わった所、この様にポイントは点で抑えるようにしましょう。

このようにヤマは正確に立てるようにして下さい、ヤマは直接釣果に結びつき、船釣では一番大事なものです。

二、潮を釣る

年間や、毎日の潮の動き(干満)は太陽と月の動きによって変化いたします、それにより魚の良く釣れる潮が有ります、湾内では干満が全てなのです。

潮の動きは、旧暦の1日【(朔、新月)大潮】~8日【(上弦)小潮】~15日【(望、満月)大潮】~22日【(下弦)小潮】~1日、と変ります。

(高知港の満潮、干潮時刻の出し方は、旧暦に8を×掛け合わせます、答えが干潮時です。例 旧暦3日の場合は 3×8=24 2時 4×6(60分)=24 24分 2時24分が干潮で+6時間 8時24分が満潮です。概算ですが干満の時刻の目安になります)

大潮と小潮の場合魚の動きも変ってきます、同じ大潮でも新月と満月ではまったく違った動きをします。

叉夏と冬では干満の差が昼夜まったく逆になり、冬は夜潮が大きく魚も、夜釣りで良く釣れます。

春と秋は午前午後の潮の大きさが逆になり、午前中が良く釣れたり、午後の方が良かったりします。

魚には七曜表などはありません。

全ての魚は月齢を中心に潮の動きと水温月明かりを敏感に感じ取り、産卵したり、餌を求めて回遊したりしているのです。

余談になりますが日本の旧暦(月暦)は西洋の新暦(太陽暦)よりも自然に即応した漁や農耕には大変便利な暦なのです。

三、時合いを釣る

通常、勢力の強い魚種程、幾ら沢山居て餌を鼻先に持っていってもなかなか餌は食いません、其の魚が時合いともなれば活発に餌を競って食べるのです、それは魚が動く時、地合なのです、例えば。

① 今まで引いていた潮が込みだした時、必ず魚は反対に向きを変えなくては成りません。(込み返し)

② 反対に込んでいた潮が引き出した時。(返し)

③ ゆっくり流れている潮が早くなった時、魚は活発に動き出します。(三分潮、七分潮)等があります、この地合に積極的に手際よく釣る事が

豊漁に結びつきます。

④ 上記の地合とは別に未だ解明はされていませんが磁場の変化が大きく作用しているようです、例えば地震の前には鯰が活発に動き、雉が鳴き、

鼠が騒ぐ等と言われています。

伝書鳩や優れた愛犬は遠方からでも帰舎しますし、鮭は生まれた川に戻り産卵し、自然界の動物は磁場の変化を敏感に感じ取り、行動します、

込み潮から引き潮に掛かるとき等は磁場の変化が現れますし変化が有ります、大きな船の通るときなどにも変化が現れます、最近では魚探や

ソナー、レダー等の磁場の変化にも影響されて、鯨やイルカなどが迷い陸に上がったり、色々と悪い影響も心配されています、このような

磁場の変化で魚の食いも変わってきます。

(魚は山で潮を釣る)

四、船の起て方

土佐のハイカラ釣りに使われる船は、艪が利き易く自由に操れる和船形で、カワラ巾は狭く、据わりがよい舟を使います(此処で言う据わりとは

風に流され難い事を指します)。

① 艪綱は櫓が釣りの邪魔にならぬように胸の高さで調整し、艪の返しは艪台一杯に使わぬように船が大きく揺れないよう、魚を驚かせないように

小刻みに動かすのが良いでしょう、特にポイントの上では絽を強く使わないことです。

② 潮の流れに船を乗せる、(素を立てる)ハイカラが釣竿の略真下に垂れるように船を操船してゆく、水深のある海水は表層、中層、底潮と潮の

動きが変わることが多く特に雨上がりなどには二枚潮の場合が多くて釣辛く、水流を正確につかむことが大事です。

③ 舟で釣り下がる時は、釣り糸が船の底に入らないように特に気をつけます、

④ 船がハイカラを追っかけるように、船よりハイカラのほうが早く潮の下に行くようにする。

⑤ ポイントの上流(かみ)から下流(しも)、ポイントをハイカラが通過するように釣り繰り返します。

五、餌の刺し方

エビ(腰長、沖エビ)、シャコ、ボケ、本ゴカイを通常使う、余りどの餌を使っても変わりが無い様に思う、厳寒期の魚の食いが著しく悪い時に限り、出来るだけ柔らかな餌(本ゴカイ、蛎)を好む、叉餌取りの多い夏場は硬いエビの方が良いと思う。

① 針に刺す時は餌が真直ぐに成るようにする、曲がっていれば、潮流で餌が回転して食いが悪くなるし、釣り糸に

縒りが入り、縺れる原因となる。(この為、船釣りに使う釣針は捻りの入っているは針は不向きなのです)

② 針先は出ていても差し支えがないので、思い切って出すようにすると餌が

真直ぐにさせます。

③ 餌の中心線に沿って針を刺すと餌が回転しない、其の場合、頭の部分と背中を

傷つけると餌が死に易いので、傷つけないように注意して刺します。

六、当たりの取り方

一番大事なことは、魚に餌を自由に食わしてやること、多くの人が魚を釣ってやろうと気が焦り、当たりを取り、引っ掛けてやろうと釣り糸を張り、魚に餌を食わすのを忘れていることが多いのです。

パン食い競争で糸で釣り下げられたパンのように魚に餌を食わさないよう釣をしている人多い様です。![]()

水深10メートル程の所で釣りをするとしましょう、釣竿から10~13メートル程、道糸(タカヤマ)が伸び其の先に1匁前後のハイカラが付いているわけですが、10~13メートルの糸の抵抗は風が吹いた時(空気)の抵抗でも強いのに、海水(流水)の抵抗は想像以上なものがある、おまけに表層、中層、底流等の潮流により糸はかなり吹けているのです、これを忘れてはいけません。

船と潮流は何時も動いているのですから、一匁の小さなハイカラはかなりの速さで海底を動いている事も忘れてはいけません。

この様な条件の下で小さな当たりを取ることは不可能に近い、それでも当たりを感じたならば、それはかなりの強い力で魚が引いたに違いありません、それが底であるか、餌取りであるか、チヌであるのか、判別するのは、まったく不可能に近いのです。

当たりを取るのには余り竿に頼らず、竿先から海面までの糸を張らないように気をつけることです、その余裕のある糸で当たりを取るのが、魚にも抵抗をかけずに、魚の食い込みも良いと思われます。

勿論 釣る場所や潮の動き、季節又は魚の食い気により釣り方は変わってきます(釣り方は場所や季節により色々と変えなくてはいけないのです)、何時も同じ釣り方で良いといった事では無いので釣り人により得意な場所や季節が出来るのです。

七、合わせ

キビレの場合は黒鯛のようにタイミングを計り掛け合わせる必要はありません、ゆっくり食わせ込めば良いのです、殆どの魚は、餌を飲み込みやすいように一度餌を銜えなおします、糸の出方にも寄りますが、普通当たりがあって、糸を送り出して、止まってから一息(3秒)もすれば良いでしょう、モドリで釣り上げる事も有りますから余りゆっくり待つのも考え物です、ゆっくり糸を取り、糸が張ってきたら竿を立てます、魚が完全に針に乗った所で掛け込む様に、竿を絞り込みます。

糸を取ってゆく途中で、魚が餌を離す事が良くあります、この時にはあわてずに、すぐ再度糸を送り出せば、すぐに当たりがあり再度食いつきます(戻り)、この場合は2~3秒待ち糸を取ってゆきます。

八、魚を上げる

食いついた魚を上げるのには竿の弾力を最大限生かし取り込みます、ハイカラ釣の場合は元調子の竿、ブラ仕掛けの場合は先調子、コズキの場合は胴調子のさおを選びます、竿を持つ手にはついつい力が入りますが、出来るだけ柔らかく持ち竿に余り頼らずに、魚を揚げるように心がけましょう。

釣った魚を海底であまり暴れさせますと次に釣るべく魚の食いにも影響してきます、出来るだけ魚を暴れらさずに釣り上げることが必要になります、

魚を上げるのには二通りのテクニックがあります。

① 魚を怒らさずに上げる方法

魚には神経がありませんこの為、口に針がかかっても痛くはないのです、試しに魚を掛けそのまま糸を緩めてみてください魚は逃げません、

まったく引きがないのです。

その魚を脅かさずに釣上げることが出来れば他の魚も脅かすことがなく豊漁に結びつきます。

まず、前章の合わせで説明したように掛け合わせた後は、

魚に強い力を加えないで釣り上げます、そのためには柔らかめの竿を使い、糸の張り具合を一定に保ち、魚を泳がしながらゆっくりと上げます

決して急激な力をかけたり糸の緩みが出ないように、竿の動きや糸の繰り方、釣り糸が船の底に入ることのないように、もちろん操船にも十分

注意をして、ゆっくりと操作します。

② 魚を遊ばさずに上げる方法

此れには少し硬い竿を使います、魚の頭が此方を向いた所で魚に反転し泳ぐ隙を与えずに手早く強引に上げます、魚も頭が此方を向けばあまり

引かないものです。この釣り方は十分糸の強さを周知して魚の動きを察知する必要があり、一般的にはお勧めできません。

強引と言っても、竿を持つ手は常に柔らかくしなやかに持つ事を忘れてはいけません、持つ手により糸(ハリス)の強さは極端に違ってきます、

竿を柔らかく持つには小指、薬指、中指の三本で持ち人差し指と親指は軽く添えるように持ちます、手のひらを使い深く持つ事は手首に力が入り

禁物です。

魚を釣り上げる事は、意外と疎かにされがちですが、釣果を大きく左右することを充分認識する事が大事です。

九、魚の後始末

釣り人は特別な権利を持っているのです。

それは魚釣りをしない人には味わえない、新鮮な美味しい魚を賞味できる事なのです。

魚屋さんを見てビックリするのは店頭に出ている沿岸漁それは殆どは網漁で漁獲した魚で身の遣れ、手で持つとグニャグニャした魚なのです、そんな身(細胞)の壊れた魚は上手に料理しても美味しい筈はありません。

関鯖や関鯵の事はご存知でしょう?同じ所で取れた魚なのに値段が倍も三倍もするのはこの魚市場に水揚げされる魚は充分な後始末をして漁師や漁協が責任を持って商品管理をしているから美味しく頂けるのです。

折角自分で釣り上げた魚です大事に最後の後始末をしましょう。

① 魚を暴れさせない

魚を暴れさすと新鮮なせかっくの身が壊れてしま、又暖かい手で魚に触ると身が焼けてしまいます。

魚を受け玉で掬い魚には出来るだけ触らずに、濡れたタオルで優しく握り針を外して生簀に入れます、入れた後、弱った魚は再度生簀から取り

出し血抜きをした後、魚体が漬かる位の氷水(塩水)を入れたクーラーにいれ保管いたしましょう。

釣り上げた魚をいかにも得意げに放り投げたり、曲げたりして雑に扱う人を良く見ますが、折角の美味しい魚を傷めているのです、くれぐれも

柔らかく大事に扱いましょう。

② 血抜き

岡に上がったなら魚の元気なうちに血抜きをして魚を絞め冷たい海水の凍り水の入ったクーラーに入れ持ち帰ります。

魚が弱ると身は焼けますし、血は抜けなくなりますので、すばやく処理をしてください、特に赤身の魚などは一秒を争うのです。

十、締めくくり

漁事程、その日の気の持ちようで釣果が左右される事はありません。

朝起きて家族と話をして食事を取り家を出、漁場に車で着き船に乗り込み、仕掛けを作り、餌を付け、投入し、釣りを始めます。

この全ての事が釣果に響きます。

葬式に出会うと大漁だ?と言ってわざわざ遠回りをして葬式のある家の前を通り、又前をイタチが横切ると不漁だ?と言って横道にそれたりして縁起を担いだものです。

漁事はどの様に自分の気持ちを作り上げて行くかが大事なのです。

この前は良く釣れたとのに、今日はサッパリ釣れない。

餌を飲み込むほど食いの良いときもあるのに餌に見向きもしない事も良くあります、魚の食いはこのように毎日違います。

なのに

この釣り方で前回は釣れ今日は釣れないから魚が居ない,今日は釣れないから運が悪い。

これでは腕前が上達しません、魚釣りは魚の食い渋りの時に何処まで釣れるかが上手下手の違いです。

(運も腕のうちです、運が無いのは自分の腕前が未熟だと思う時から釣りの腕前が上達するものと思いたいものです。)

2010年7月20日(火曜)

根魚釣り

天候 晴 潮流1knot 風速 南西1~3m/sec 波2.0m~1.5m 海水温26度 最低気温23度 最高気温32度

安芸の浜ちゃんから14号ブイへ鰹を釣りに行くために予約していたが、鰹が釣れないので予定を変更して根魚を釣ることになり水深90m付近迄沖合いに出た。今日は保夫の知り合いと私と横浜の大ちゃんで5人の釣り人である。梅雨明けの上天気でとても暑いカサゴやチカメキントキ、ウルメの餌でメジロ狙いと思い思いに釣ることになった。船頭は根魚狙いで岩礁を流してくれる。私と大ちゃんは根魚狙いにして釣る大ちゃんはウッカリカサゴの大きいものを3匹私は小さいものを5匹何故か大きいのが釣れん。途中でイセキ釣りに変更したが潮の流れが速しかも2枚潮上と下の潮の流れが違うので釣りにくい上にさっぱりイサキは食いつかない。毎日獲り過ぎてイサキは居なくなったようだシーズンも終わりか。再度根魚釣りに変更したが釣れなかった。根魚を狙うには80号以上の腰の強い、しゃくれる竿を使わないと中々針掛かりしてくれない事が判明した

船餌、氷9,700円

ウッカリカサゴをget

ウッカリカサゴ7匹

レンコダイ、チダイ、5匹

鰺&ベイケン

イサキ、タマガシラ

魚種の多い釣りでした

2010年8月17日(火曜)

烏賊(スルメイカ)掛け

天候 晴 潮流0.1knot 風速 北西から南東1~2m/sec 波1.5m 海水温29.5度 最低気温253度 最高気温35度

4号台風が去った後から猛暑日が続いている。ここは一つ暑さにも負けずにスルメイカ掛けに出かける事にした。昨年はこの時期鰹釣りで沸いていたが今年は鰹の気配が無い。海水温度が30℃近くに上昇しているのが原因だろうか。鰹に変わってスルメイカ釣が賑わっている。水深200mの海底は涼しいだろうイカツノで良く釣れている。

安芸の浜ちゃんの釣船前に4時集合で4時30分漁場に向う1時間掛けて走り5時30分頃漁場到着釣り開始である

本日の仕掛けはイカツノ5本を120cm間隔で取り付け150号の錘とその錘に耐える3m以内の竿と電動リールで200m海底に一度着け底から10mほどシャクリ上げるの繰り返しでイカがイカツノに乗って来たらジャク上げ追い掛かりを誘う意味でゆっくりと5m程巻上げそれから一気に巻き上げる行程は200mだから上がって来るのが待ち遠しい。上がって来たらラインを緩めない様にして船上に烏賊を取り込むのである。油断しているとこっぴどく海水の水鉄砲を見舞われる。時たま墨を吐かれる事がある。途中でばらして何も掛かって居ない時はがっかりする。2~3バイ掛かると結構重いのである。

問題はイカが掛かった瞬間を竿先に感じないのだ。だから聞き上げの意味も込めて大きくしゃくり上げる、重くなっていればOK、しかし200mの糸の下に150号の錘が付いているのだから初めから重いのだ、体重100gのスルメイカがくっ付いても重さの差を感じない、2~3バイだと分るがこれが素人である釣果は上がらない。ベテランは竿から違い少しの重さも感じ取って釣果を上げている。体感し慣れるしか無いようだ、本日の感想で在った。

釣船、仕掛、氷、オキアミ&アミ11,500円

同時に4ハイ掛け、本日竿頭38パイGetした伊藤さん(左)同時に3バイ掛けの筒井さん

イカツノ揃えスタンバイ。イカツノ18cmダブルフック(カンナ)

船上で烏賊干し直射日光と潮風に当たりハエも飛んでこないし超自然に出来上がる

もうそろそろひっくり返す頃かな?

本日の釣果スルメイカ18ハイ、鯖2、鰺、ベラタイ子等

烏賊の刺身は美味でした

2010年8月24日(火曜)

烏賊(スルメイカ)

天候 晴 潮流0.6knot 風速 北西から南東0.8~2m/sec 波1.5m 海水温29.5度 最低気温26度 最高気温34度

前週に引き続きスルメイカが好調なので猛暑の中再挑戦する。今回は甥の保夫と安芸の浜ちゃんの船に乗合で参加する事となった

4:20分安芸港を出発し漁場には5:20分頃到着早速釣り開始。着底すると直ぐに当たりが来た、追い掛けする意味で3m程リールを手巻きし聞き合わせリールを電動に切替て巻き上げる水深200mからだと時間が掛かる。目出度くスルメイカ1匹GETする。スルメガ乗って来たときの感触が前回判らなかったので竿を120号の3mにした、150号の錘の負荷に耐える強さを持っているので感触が掴み良くなった、スルメイカも大きくなって引きも強いから当たりも判り良いのである。それにしても毎日釣りに来て沢山釣っていくので数も減っているみたいで前回程釣れなかった。

スルメイカの生態は孵化して産卵するまでが1年、産卵すると死んでしまう1年イカである、大きさは外套長(胴の長さ25cm)前後になる。生まれる時期によつて3系群がある。春から夏(4月~8月)日本海、本州沿岸から九州沿岸、伊豆半島周辺、秋(9月~11月)東シナ海北部~日本海南西部、日本海の沖合いを回遊し、大型になり日本海での漁獲の7割を占める、冬(12月~3月)東シナ海、九州北部で生まれ黒潮に乗って太平洋側を回遊しもっとも北まで到達する。スルメイカは雄が小さく雌が大きい。

釣り立ての新鮮なスルメイカを沖干しや小振りのものを沖漬けなどにして美味しく保存する方法がある。

船氷11,900円

御来光(真赤な太陽が水平線の上に光る)今日も暑そうである

本日の釣果スルメイカ14杯、250g~450g、外套長20cm~25cm、キダイ(レンコダイ)4匹、鯖1匹(イカ釣りのブラツノ、イカツノに喰いつく)

2010年9月3日(金曜)

ネイリ(ジギング)

天候 晴 潮流0.1knot 風速 北東2~5m/sec 波1.5m 海水温29.4度 最低気温26度 最高気温34度

赤岡のちさと丸からネイリのジギングで出漁する事になっているが、一日中シャクれないからと底物用の蛍烏賊の餌を持って行くように言われアミ一個と一緒に携行した。是が大正解になろうとは思わなかった。赤岡新港を5時に出港今日は息子の船である。親父の船はイカ釣りに3時30分に既に出港していた。15分程走り水深40m辺りでジギング開始するが反応無し。カマスが掛かる程度である。場所を変えてやるも反応なし仕方なく底物狙いに切り替える。天秤仕掛けでハリス2mムツ針17号3本針を付ける。餌は冷凍蛍烏賊。水深70m~100m迄の岩礁や廃船を沈めた場所を流して釣る。ウッカリカサゴやマハタ平目など底物が釣れるはずである。ハリスが岩礁や廃船に引っ掛かり散々な目に合いながらやっと2匹釣れたので坊主は免れた。一度は強烈な引きに耐えながら半分(水深80m)程釣り上げた所で17号のムツ針をひん曲げて逃げて行った奴が居た。17号のムツ針が曲るなんて想定外である。

ジギングはシャクリの練習が主目的で、あわよくば釣れると嬉しい程度の期待で望んだのである。ショートジャークやロングジャーク。ハイピッチジャークやジャカジャカ巻き等隣の人を真似てやつて見たが上手くいかない。相当練習を積まないとネイリは騙せない事が解かった。それとスピニンルリールのハンドルは左ハンドルにしたほうが竿が傾かない様に思えた。ベイトリールは右側で正解竿が傾かない。竿の長さと硬さもジャークに影響して来る。この釣りの難しさは理解出来たが、突破口はまず1匹釣り上げる事である、鉄のジグにネイリが食いつく、実感したいものだ。7人乗船していたが誰もネイリを釣っていなかった。時期が少し早かったか。12時45分納竿帰路に就く

船8,000アミ600蛍烏賊500氷200計9,300

9月3日波も無く積乱雲が白く光る暑い暑い日であった。

カサゴ27cmと36.5cm体重350gと950g、カマス2匹と鰺1匹の釣果は暑い割には少ない。

ウッカリカサゴ36.5cm950gもう少しで1kgでした。計測の仕方で37cmだったりして

2010年9月10日(金曜)

鰹、黄肌マグロ

天候 晴 潮流0.1knot 風速 南東~北東1~4m/sec 波1.5m 海水温29.1度 最低気温26度 最高気温34度

台風9号が7日8日通過したので出漁は9日からで今日10日は条件的には良いと思われる。9日は鰹、黄肌マグロの釣果が報告されている。ただ形が小さいので仕掛けは細い方が良いと言う連絡があった。早速ハリス10号針鯛針12号で潮の流れが無いので長さを3mの3本針の仕掛けを持参した。是が大正解だった。3本針の内真ん中の針は魚が掛かり結び目から外れてしまい以後2本針でやり通した。(普段は12号ハリスに14号と15号ヒラマサ針使用し3m~4m)

安芸港を3時30分出港目的地の14号ブイまで2時間の行程である、釣り仕度を済ましてキャビンで仮眠を取る。起床が1時30分だったので少々寝不足だ。

途中起こされてシイラ付けで昨日黄肌マグロが釣れたのでやってみるとの事。2匹上がった所で漁船が接近してきたので中止して14号ブイへ向った為ブイ到着は5時55分となった。早速釣り開始鰹交じりで黄肌マグロが入れ食い状態である。8時ごろまで続いたが喰いが落ちてきたので今朝のシイラ付けに行く事になった。シイラ付けを転々と釣り廻り11時に帰路に就く。12時30分安芸港到着した。猛暑の中良く頑張って釣りました久し振りの大漁であった。乗員4名で船代55,000餌と氷を込めて一人当たり15,700と少し割高になった。内訳(船13,750、オキアミ2×800、氷350)

今日は費用対効果から見ればプラスになっている

5時55分14号ブイ到着。今日の釣果が気になるところ先客3艘が操業中である。

4000号電動リールに120号の2.4m竿仕様、穂先が強烈な当たりで海面近くに引き込まれる

湖面の様な土佐湾、紺碧の空と海 9月の太陽は強烈である 水平線に吸い込まれそう

本日の釣果

黄肌マグロ19匹、ツムブリ6匹、鰺1匹、シイラ1匹、鰹5匹

黄肌マグロ19匹、47cm-1.6kg、40cm-1.4kg、

鰹44cm-1.5kg、40cm-1.25kg×3、34cm-900g 5匹

始めて見た魚ブリモドキ(スズキ目アジ科)白い横縞が6本あり尾鰭の先端両側が白くなっている

50cmに成長する顔が可愛い。これ35cm

![]()

胸鰭の長いのが黄肌マグロ、短いのが鰹

2010年9月21日(火曜)

スルメイカ、青物釣り

天候 晴 潮流0.2~0.5knot 風速 北西1~5m/sec 波1.5m 海水温28.5度 最低気温23度 最高気温33度

近場で鰹やメジロが釣れ始めたとの情報が安芸の浜田釣船から入ってきたので色々仕掛けを持って出発した。今日は起床2.30分家を3:10分に出て4時前に安芸港に到着していた。安芸港を4:30分に出港し1時間掛けてスルメイカの居る水深200mへ出かける。漁場に5:40到着しスルメイカを9:30分まで釣り少々食いが落ちたので、青物釣りの漁場に向う、といっても帰路に就く様なもので岡場で鰺、ネイリ、メジロ、鰹、を狙う欲張った計画である。だが昨日まで釣れていた鰹は何処かへ回遊して行った釣れない。オマケに鰺も釣れない。ネイリ、メジロの活き餌確保が出来ないのだ。それから鰺を求めて放浪の航海が始まり12:00過ぎにやっと鰺の釣れる場所にたどり着く。此処でメジロを4人で5匹やっと釣り2:00帰路に安芸港2:30分到着。釣れないので遅くなってしまった。本日は4名乗船の貸切でした。

船、アミ、オキアミ、氷で13,700円。重油高が続き船代が1割値上げになっている4万の所44,000円5万が55,000円最近らしい

内訳(船11,000アミ2×600、オキアミ800、氷300計13,700円)

AM6:03日の出 薄い雲に遮られて赤く見やすい 右側水平線に漁船が見える

本日の釣果メジロ60cm2.5kg、スルメイカ14杯 470g~270g迄前回よりも大きくなっている

内訳470g×2、430g,410g,400g×3、380g、370g×2、360g、310g、300g、270gが一番小さいです。

今日の反省をしています、左より伊藤、岡林、高橋 楽しい一時です

65cm4kgメジロです。皆型ぞろいで立派、2人はメジを釣らしたら名人級です。いつの間にか餌の鰺を掛けて釣っています

500gクラスのスルメイカ2杯掛けです。 上に比べると痩せたメジロです60cm2.5kg

2010年9月28日(火曜)

ネイリ、青物釣り

天候 晴たり曇たり 潮流0.1~0.4knot 風速 北西3~6m/sec 波2.0~2.55m 海水温27.7度 最低気温22度 最高気温34度

昨日雨を降らした低気圧が足早に通り過ぎ天気予報よりも早く回復したが、その分風が強く波も2.0m~2.5mうねりを伴い白波が立つ天気であった

余り沖に出れないので近場の漁礁を巡りネイリ狙いと言うことで赤岡港を5:30分に出港した。釣り客は6人でジギング組み3名餌釣り1名ジギングと餌釣り両方2名(欲張りは私と岡林)。ジギングでは誰もネイリをGET出来なかった。鰺の餌釣りで船全体で12匹の釣果、中でも6匹と言うずば抜けた釣果の持主の仕掛けはエビングもどきと呼びたい。エビングの天秤に1mくらいのハリスを付け餌の生き鯵をセットし錘りの代わりにジグを天秤に付けネイリノ棚に降ろし誘うので好奇心の強いネイリはジグのキラキラを目ざとく見つけ寄ってくると弱った鰺がうろついているのでガブリと頂くそして針掛りするという寸法である。エビングの発展系なのだ。ネイリの性格を巧みに利用した仕掛であると感心した。次回は早速試してみよう生き鰺の餌さが獲れればもう釣れたも同然である。それほど上手くいくかな?。私の釣った2匹と岡林の1匹は白い色のサビキに喰い付いたものであった。まだ幼稚な成長していないネイリであればジグを追っかける力が無いのか興味を示さないのかジグのシャクリの操作が悪くネイリノ好奇心に火をつけられないのかいずれだろう。相変わらず餌の鰺がつれなくて漁礁を転々とし最後は赤岡沖の漁礁で終了12時50分納竿

船餌氷代8.800円

本日の釣果鰺4匹餌に使った残り、イセギのウリボウ1、チダイ3、400g-29cm、350g-26cm,300g-26cm

真鯛子11匹今年は多い針掛りの良い物元気なものはリリースした残りである

上のネイリは1.05kg、43cm、これは枝ス5号幹6号のサビキで釣り上げたもの海底で良く引きスリリングなやり取りがたまらないね。

下の1.3kg、45cm、は10号サビキでGET、隣の人の仕合とお祭になったがハリスが太かったので助かった

2010年10月5日(火曜)

ネイリ、青物釣りパート2

天候 晴たり曇たり 潮流0.1~0.4knot 風速 西3~6m/sec 波1.5m 海水温26.7度 最低気温16度 最高気温27度

ちさと丸から鰹、ネイリ、メジロ、が釣れだしたと言うので餌を鰹様にオキアミを1袋ネイリやメジロ様に赤アミを1袋注文する。赤岡港を5:30分に出港本日の釣り客8名を乗せて30分走った所がもう漁場である。水深は30mから50m迄の近場専門の攻めとなった。

小魚は真鰺やムロ鰺タイ子等沢山いて喰わせサビキに掛かってくるのだがネイリが喰わない。幸先良く一番にネイリをGET、小さいネイリで食わせサビキに食いついてきたのだ(白い色のサバ皮やボラ皮、フラッシャー系の白いもの)、鰺の餌には喰って来ないし魚も小さいからまだ成長過程である

ネイリの棚は海底3m位なので仕掛けがよく海底の藻や岩礁、沈めた廃船に引掛り沢山ロスしてしまった。又想定外の大物が食いつくと10号のハリスは事も無く飛んでしまう。こうなるとその日の運の無さが悔しい限りである。12号とか14号の大きい仕掛けに変更すると狙うネイリは喰わなくなると言うジレンマに陥る。大きい仕掛けに替えた途端に大物が喰ってきて取り込めた事もありこれは運が良かったと言い得るだろう。小さいハリスで大物を釣り上げる快感は正に釣りの醍醐味でもある。

サビキ針にイカタンを付けると鰺の喰いが良くなるようである。

船7,000オキアミ900赤アミ600氷200合計8,700円

本日の釣果タイ子5、ネイリ2、鰺(ムロ鰺、真鰺)57匹。喰わせサビキには何時も子鰺が付いていたのだがネイリは食いついて来なかった。

ネイリ40cm800gと小さいが肉質は脂があり美味である

サビキの種類

スキン系 ビニール、フラッシャー

魚皮系 サバ、ボラ、ハゲ

鳥の羽系 鰹バケ(鰹カブラ)

2010年10月12日(火曜)

ネイリ、青物釣りパート3

天候 晴たり曇たり 潮流0.1~0.4knot 風向 西後南 風速 3~6m/sec 波1.5m 海水温25.7度 最低気温18度 最高気温27度

安芸の浜田釣船で近場の青物釣りに出かける。安芸港6時出港釣場到着6:30分釣開始。今日は釣座が後ろの左舷一等席になり右舷一等席には伊藤さんが座る。伊藤さんはネイリやメジロの入れ食い状態で生まれてこの方こんなに釣ったのは初めてと言うくらいの爆釣りだあったが同じ良い席の私はそんなに釣れなかった。この釣りは錨を降ろして船を岩礁の餌となる鰺やイワシが群れていて尚且つ青物の居るポイントに止めて鰺やウルメを釣って青物を釣るのである。第一条件は餌となる鰺やイワシが釣れる事である。そのためにはアミコマセを振って鰺やイワシを足止めしなければならない。コマセに狂って沸き立つとそれを狙って青物が寄って来て、針掛りした鰺やイワシを失敬する20%は食逃げされるが残りは針掛りする。餌の鰺やイワシは、ハリスと針は小さい方が、食いが良く、青物はハリスと針は太い方が仕留め易いと矛盾している。上手くこれに折り合いを付ける者が勝利者となり良く釣るのである。

欲深い私は太い青物を仕留める為ハリス、針を太くする傾向にあり釣果は上がらない。試行錯誤の上、餌と獲物に同調するハリスは枝7号幹8号~10号、釣針8号が鰺も良く食い青物も針掛りして尚且つハリスが切れないで取り込める。但しネイリもメジロも5キロまでなら、それ以上太い奴は竿とクッションと釣り人の腕前に掛かっているようだ。今日はネイリ釣の名人敏晴も久し振りに参戦した。総勢6名の釣り人はそれぞれ満足のいく釣果だった。

船餌氷8,700

水平線から朝日の御来光

メジロタモで掬いました

釣果メジロ、ネイリ、ワカナ、メジカ、オオモンハタ、チダイと多種類でした

本日の釣果メジロ66cm-3.1kg、65cm-2.5kg×2、57cm-2kg、ネイリ54cm-2kg、43cm-1.1kg、42cm-1kg、ワカナ43cm、メジカ32cm、オオモンハタ35cm-600g、チダイ30cm-500g、鰺、ウルメ数十匹でした

今日の釣友紹介

かつて経験したことのない大漁だったと言う伊藤さん いつの間にか釣っている岡林さん

メジロ釣らしたらこの人の右に出る者いない高橋さん 愛媛からやって来たネイリ釣名人杉さん

かつてはネイリ釣名人久し振りだがこの通り腕は落ちていない久保田さん 何とか辻褄合わせる筒井さん

2010年10月22日(金曜)

ネイリ、青物釣りパート4

天候 晴たり曇たり 潮流0.7~0.8knot 風向 北西 風速 2.3~6m/sec 波2.5m 海水温25.4度 最低気温16最高気温25.7度

鰹釣に行く予定だったが昨日から低気圧が通過し沖合いは行けなくなり近場で青物を狙う事になった。最近は日の出が6時15分と遅く日没も6時前と早くなった。日中は相変わらず暑い日々が続いている。6:00出港だと安芸の浜田釣船の船長が言うが少し早く5時30分港に着くと船長は来ていて早めに出港した。朝のうちは北西の風があり波も高くうねりがあったが次第に納まった。しかし潮流が早く180号の錘が流される始末であった。50号の竿主体に80号の竿を予備に持参していたが50号の竿では錘の負荷に耐え切れず80号の竿を使うも弱く棚取りに苦労した。コマセも潮流に流されハリスの針と同期せず餌の鰺が中々釣れない、餌が釣れても青物が喰いついても針掛りしないこれも潮流が早すぎるためらしい。錘が重く竿が柔らかい為思うように操作出来ない竿を上げるとグリとした感触があった後魚が逃げていく。吹流しの要領でサビキ針をセットした方がコマセと同期出来易い様に思えた。この状況でもそれなりの釣果を私以外の3名は出していた。原因はコマセの使用量にあった。私は1.5個だが皆2.5個以上使っている。それと硬い竿で錘の負荷に耐えている。備えあれば憂いなしかコマセ篭(かご)の研究をしないと駄目のようだ

船餌氷11,400

こんな近場で釣っていました

本日の釣果メジロ68cm-2.6kg、ネイリ42cm-1kg、チダイ大1匹350g 小5匹、鰺10、ウルメ1

メジロは保夫からのもらい物であるこれ以外が私の釣果です

土佐湾ではトラギスやクラカケトラギスが釣れる

2010年11月5日(金曜)

ネイリ、青物釣りパート5

天候 晴たり曇たり 潮流0.3~0.6knot 風向 北西 風速 5m/sec 波1.5m 海水温23.5度 最低気温11最高気温21度

赤岡のちさと丸から青物釣に出かける。5時30分集合で6:00には出港30分で漁場到着釣開始青物の餌となる鰺良く釣れる。幸先良くネイリ一番にGETする。本日は釣客9名である。その後場所を変えて納竿直前でメジロ入食い状態になり保夫は私たちがお祭りで必死に縺れを解いている最中悠々と6匹もメジロをGETしたのである。

船餌氷9,100円の所9,000円におまけ

おお艫の釣り人が大物のニベ(1m以上か)を釣り貰う人探すのに苦労したが誰かが持って行った。

本日の釣果メジロ68cm 3.4kg、65cm 2.7kgと2.8kg2匹、ネイリ43cm 1.1kg1匹、ムロ鰺58匹であった。

2010年11月6日(土曜)

アオリイカ半夜釣

天候 晴たり曇たり 潮流0.4knot 風向 西 風速 1.5m/sec 波1.5m 海水温24.2度 最低気温13最高気温24度

高気圧が張り出し安定してきたので温かい絶好の夜釣となった。赤岡港からちさと丸に乗って出港だ。今夜のアオリイカ愛好者は9名で右舷4名左舷5の配置となったがちさと丸の息子さん右舷に入ったので5名ずつとなった。15時15分~20:35分まで操業太陽の高い内はネイリやメジロを釣った18時暗くなり船の集魚灯を点灯してアオリイカ釣り開始である。EGIに3mのハリスを付けその端に中錘を付け底を取ってシャクル、ひたすらシャクルのであるアオリイカがEGIに乗って来ると重くなりフッキングして巻き上げる烏賊は抵抗して引っ張るがかまわずどんどん巻きあげて海面でアミか引掛け(ジャフ)で船上に取り込むこの時墨を浴びないように最新の注意が必要である。EGIはメーカー、アオリーQのトマトマーブル3.5号が乗りが良いとの連絡が船頭からあったのでそれでやった。5匹釣る事が出来た。

ここに新しい驚愕の釣り方が登場する。それはTip EgingとかTip Run Egingと呼ばれるもので、早く言うと中錘を使わず3.5号の30gと言う重いEGIで、ラインを結ぶフックが頭の後ろにある(普通は鼻先に付いている)釣り方は底を取ると2~3回連続でシャクリラインを張るのである普通のEGIは頭を下にし尾を上げた姿勢になるがこれは水平に泳ぐのだ烏賊がEGIに乗ると竿先(Tip)に変化が現れるのでシャクッて烏賊をフッキングするのである。細いPE道糸0.6号や感度の良い竿や特殊なEGI(ValleyhillのSquid Seekerが実績大)とそれなりの装備が必要である。そんなグループが乗船していて10匹とか11匹の釣果を見せ付けられると考えてしまいます。船トータルで44匹一人平均4.4匹の勘定となるが中に飛び抜けた人が居ると2~3匹の人が大半になるのだった。私は辛うじて平均値をクリアー出来た。

船7,000円

夕焼け海は穏やかに暮れようとしている

釣風景、何故かお年寄りが多い

釣果 950g、600gが2、550g、500gの5はい

2010年11月10日(水曜)

ネイリ、青物釣りパート6

天候 晴時々曇 潮流0.3knot 風向 北西 風速 5m/sec 波2m 海水温23.5度 最低気温6最高気温18度

昨日まで低気圧が通過し、強風高波注意報が出ていた。今日の出漁は危ぶまれていたが夜半から風波とも納まり出漁可能となった。ちさと丸に5:45分集合で釣り場に出る。波は3mから2mになったがうねりがありすこぶる釣難い。海が濁って暗く中々餌となる鰺が釣れない。鰺を求めて漁礁の移動を繰り返す内に11:00になり最後の漁礁に行った所に目指す鰺がいた。此処で皆さん釣りました。中でも船頭さんはネイリ2匹にぶり3匹の大漁入食いであった。この日は釣り客7名で右舷4人左舷3人+船頭という布陣で私は左舷艫から2番目の席だった。今までこの席では釣れない実績がある。案の定不漁の極みであった。青物は小さなハマチ1匹である。ぶりが餌の近くまで来るのだが食いつかない何故、後で判明したが今日のようにうねりがある日は仕掛けは海底に着け少したるませて鰤が餌を食いやすいようにしてやらないといけないのだ。食べようと思って口を開けると餌が不自然に移動するので呑み込まない要するに食べにくい状態にウネリでなっていたのだ。

船餌氷8,900円

うねりあり

鰤5.2kg,81cm、ハマチ1.1kg47cm、他にムロ鰺28匹,チダイ2匹、うるめ2匹、ベラ1匹、ネンブツダイ5匹、鯛子2匹

鰤は私の不漁を見かねて船頭さんがくれました。船頭曰く私の釣った鰤には虫(鰤線虫)が不思議と居らん。ほんとに居ませんでした(かって棲んでいた黒い形跡は残っていたが消化されている)

2010年11月13日(土曜)

アオリイカ半夜パート2

天候 曇後雨 潮流0.2knot 風向 西 風速 4m/sec 波1.5m 海水温23度 最低気温13最高気温20度

黄砂の影響で一日中もやが掛かったようで太陽は顔を出さない。今日もちさと丸でアオリイカ釣に出かける、PM3:00~PM9:00迄6時間であるが日没まではネイリとか青物釣であるが私は烏賊を釣る。日中はやはりEGIでは釣れない、すれている。それでTIP Run Egingを試してみた。EGIはValleyhillのSquid Seeker 3.5号30gディープ攻略、PEラインはは普通は0.6号であるが少し弱いので0.8号でやってみる。エギが海底まで沈んで竿先に感触が伝わって来るかどうかだが、はっきり着低したか確信出来ない。0.6号と0.8号の違いか。PEラインの沈下の為に何グラムのシンカーをつければ良いのか。取り合えず10gのシンカーを付けて投入して見たら着底をはっきり確認出来た。トータルで40gで水深50mの海底に沈み着低が確認できる。シャクリのダート姿勢は良いのかその辺が判明しないが1匹釣れば自信が持てるのだが。日没からは鳴門海峡の潮流の早いところで使用している仕掛けでやってみた。この仕掛けの肝は移動サルカンを使いエギの絡まりを避けるのと岩礁に潜んでいる太烏賊を釣ることである。

結果は4匹内2匹は1kg以上をGETしたが1匹は取り込み作業中衝突緩和の為のタイヤに当たり落としてしまった。掛けた時の感触では1.5kgはあったのではと思うのでした。手元に残った烏賊は1.3kg1匹600g2匹でした

船代7,000円

1.3kgのアオリイカ触手2本は43cmと長い、頭の先から2本の触手の先まで77cm、外套(胴体)25cm×23cm【エンペラー含む】手は10本、泳ぐ時は触手は折畳んでいる獲物は二本の触手で捕まえる。水管はジエット噴射して泳ぐ速度を上げる、墨を吹き付けるのも水管からだ

軟体動物門頭足綱ツツイカ目閉眼亜目ヤリイカ科 アオリイカ

市場での評価・話題◆高級イカとしての最高峰。値段は高値安定

生息域◆ 北海道南部以南。

生態◆浅い岩礁域に棲息。産卵期は4月から9月の6か月。寿命は鹿児島以北では1年とされる。厳冬期以外にアオリイカを市場で見かけるのは産卵期が長いためだ。

大きさ◆外套長35センチ前後。

漢字◆「障泥烏賊」。(参考/広辞苑)

由来◆「障泥」という鞍の下にしく泥よけに似ているところから。

呼び名・方言◆調べているところ静岡県沼津市、伊豆半島周辺では形がバショウの葉に似ることから「芭蕉烏賊(ばしょういか)」。島根県太田市、熊本県上天草では透明感のある色合いから「水烏賊(みずいか)」。「もいか」、「たちいか」と呼ぶ地域もある。

食べ方◆刺身/天ぷら/干物/焼き物

本種は将来「しろいか」「あかいか」「くわいか」の3種に分かれると思われる。市場で見る限り、〈西日本から夏に入荷が多く、大型で値段も高いのが「しろいか」〉、〈秋に入荷が多く東北などからくる値段の安いタイプが「あかいか」〉ではないかと思っている。「くわいか」に関してはいまだよくわからない。

主に鮮魚として入荷してくる。また本種を材料としたするめが五島列島や山陰などで作られている。これは美味ではあるが非常に高価なもの。

釣り◆関東では三浦半島や伊豆半島での船、防波堤でのアオリイカ釣りが盛ん。餌木と呼ばれる和製ルアーや生き餌で釣る。また近年、餌木に似せたルアーが市販されている。新しいルアー釣りのターゲットとしても人気が出ている。

◆食べてみる◆

大きくなる「しろいか」はイカのなかでももっとも高級なもの。刺身にしてこれほど旨いイカはない。身は適度に弾力を持ちながらじんわり甘く、噛み締めるとうま〜い汁が浮き出してくる。

また「あかいか」はやや値段も味も落ちるように思えるが、イカの中では当然もっとも味がいいもの。

天ぷらのネタとしても有名、そしてうまい。また釣り人は一夜干しをつくるがスルメイカで作るのとは違いほろっと柔らかい。

2010年11月16日(火曜)

ヨコ(黒マグロの子供)釣

天候 晴後曇 潮流0.8knot 風向 西 風速 6m/sec 波2~3m 海水温23.度 最低気温7最高気温16度

安芸の浜田釣船で14号ブイまでヨコをジギング(エビング)釣に出かける

前日の低気圧は夜半に通り過ぎて波も収まったので14号ブイまで2時間掛けて出かける事になり安芸港4:30分出港で14号ブイにはAM6:30到着AM:9:30分迄シャクッタが私には釣果なし5名の釣り客の中で3名獲物にありつき2名は坊主でした。

船餌氷代12,450+450(ワーム)

釣果メジロ80cm 4.5kg、76cm 5kg、ヨコ53cm 2.1kg(保夫よりもらい物)、チダイ2、イセギ1、ムロ鰺20匹

2010年11月21(日曜)

アオリイカ半夜パート3

天候 曇後雨 潮流0.8knot 風向 西 風速 4m/sec 波1.5m 海水温23度 最低気温12最高気温22度

徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島422番地 有限会社岡豊釣漁具が自社開発した船からアオリイカを釣る仕掛をインターネットで取寄せて早速使ってみた。仕掛けは130cmのハリスの両端にサルカンを付け下側のサルカンに20cmの捨糸を結び錘を付ける。上のサルカンには道糸を結ぶ。130cmの間を上下に移動する遊動式サルカンをはめ込み1mの枝ハリスを出しEGIをセットする。こうすることによってしゃくった時に絡まないのとEGIがスムーズにフォールする。潮流の速い時は上手く岩礁に付いた烏賊を誘い出せる。今日は潮流が早かったのでやってみた。40号の錘を付けると底取りが非常に樂だ、シャクッて海底から2m上げて棚を取り10秒程して又シャクる。これの繰り返しである。烏賊が触った時130cmの遊動地点が真中辺りであるとシャクリの力がEGIに伝わり難いので手応えはあるが掛からないことが2~3回あった。それと枝1mでは警戒するのか小さい烏賊しか釣れなかった。根掛りは油断すると起きる、岩礁の危険な場所を探っているからだ。解説では捨て糸の錘が切れて本体仕掛けは回収されるとあったが今回は道糸とサルカン結束部分から切れてしまい仕掛とEGIが回収出来なかった。枝スの長さを幾らにすれば良いのか、これは色々やって見ないと結論が出ない、取り合えず1.5m,2m、3mから決めて行こう 。

8時30分雨が降り始めた港に帰る9:00赤岡港到着。ちさと丸にて筒井(上八川)さんと一緒、保夫腹痛の為参加せず

本日の釣果20cm630gと470g、17cm320gの3匹でした

船代7000円

2010年11月26日(金曜)

ネイリ、青物釣りパート7

天候 晴時々曇 潮流0.8knot 風向 北西 風速 5~7m/sec 波2~2.5m 海水温22.7度 最低気温9最高気温17度

強風の為黒潮牧場14号ブイヨコ釣は行けなくなったので近場でネイリ、メジロを釣る事になり安芸港浜田釣船前午前6:00集合となる

45分程でポイントに着き釣開始するも餌となる鰺が釣れないので2転3転と漁礁を替えムロ鰺の釣れる場所に到着した。海は風が出て風波が起こり2m~2.5mの波で白波が立ちうねって釣り難い状況となった。ムロ鰺は食うがメジロやネイリは喰わないチダイがボツボツ釣れる程度である。それでもベテラン揃いの釣師達だからいくらか釣りつじつまを合わせた。海が酷くなったので1時30分納竿帰途に就く。

5名乗船

チャーター一人@船餌氷代9,800円(船8,000アミ600×2オキアミ400、氷200)

夜須沖の日の出、海面がざわついている。

高橋さん 筒井さん

生き鯵を自前の生簀で生かしてチャンスに使う頭脳的釣師 何時も大物を釣る、なんとなく強運の釣師としておく(今だ秘伝を見抜けない)

一人でネイリ6匹もget

本日の釣果、鰤82cm5kg、ネイリ46cm×2、44cm、いずれも1.1kgコロダイ47cm1.4kg、ヘダイ,600g、チダイ400g、5、イセキ4、ムロ鰺23、トラギス2

うるめ1、真鰺2とバラエティーに富んでいました。

2010年12月6日(月曜)

ネイリ、青物釣りパート8

天候 晴時々曇 潮流0.5knot 風向 北西 風速 0.85~5m/sec 波1.5m 海水温21.8度 最低気温9最高気温20度

低気圧が金曜日から土曜日の未明に掛けて通過し日曜日と今日は小春日和である。日中は暑くなりコートを脱ぐ、波も風も無く絶好の釣日和である。6:00にちさと丸の前に集合と言うことで5:30分には赤岡港に着いていた。本日は6名乗船で徳島や香川からの釣り客が来ていた。最近ちさと丸はインターネットで釣果と予約状況を配信しているので土佐の海と魚に興味を持つ釣客が自分の都合の良い日を選んで気軽にやって来れるシステムで中々の商売上手である。ネットを手がける若い息子の活躍が光る。お陰で当方も予定が立つのである。

此処の所ムロ鰺の大群に鰤(ハマチ、メジロ、鰤)が付いて来ているので青物の釣果があり賑わっている。ネイリは釣れなくなって来ている。6:30出港青物釣の漁場に40分掛けて到着水深65m第一投徳島のお客さんが60cm級のメジロをGET。私は道楽仕掛で釣っていたが餌となる鰺やムロ鰺が釣れない。慌てて喰わせ仕掛けに変更枝10号幹12号これならメジロクラスは確実に取り込める自信がある。だがグリッと来たのでやり取り開始しばらくするとプツンと言う感覚から反応が消えた仕掛けを引き上げて見ると枝針のハリスが本線の括り付け部分からスッポリ外れていた。予備の枝針を補給して釣開始立て続けにメジロ4匹釣れる。始めは親切に掬ってくれていた隣の席の釣り客もそっぽをを向いてしまったので一人で網に掬い取る事になった。一人勝ちは気分が良くないらしい

竿2本出し平目を狙っていた竿にメジロが掛かりやり取りしていたがハリスを切られて逃げられた。8号ハリスはやり取りを上手にすれば6kg程の魚なら上げられるはずだが縒り戻し部分から破断していた。平目は海底を釣るので岩礁に8号仕掛けが絡んでも何とか切れるサイスである。12号とか14号になるとそう簡単には切れなく高価なPEラインを切る事にもなり兼ねないので8号でやっている

乗客6名はそれぞれ程よい釣果を上げて1:30分納竿2時15分赤岡港到着した

船餌氷8,900円(船7,000+餌600×2+オキアミ刺餌500+氷200)

太陽がもう直ぐ出る

メジロ釣れました上顎が丸いカーブしているのでヒラス(ヒラマサ)かも?

本日の釣果メジロ68cm4匹 2.8kg、2.9kg、3.4kg、2.9kgチダイ30cm500g筆頭に6匹、シイラ54cm800g1匹、鰺やムロ鰺ネンブツダイ他であつた。

2010年12月10日(金曜)

ネイリ、青物釣りパート9

天候 晴時々曇 潮流0.1knot 風向 北西 風速 3~5m/sec 波2.0~1.5m 海水温21.2度 最低気温4最高気温14度

14号ブイにヨコを釣に行く予定であったが前日に低気圧が通過し今日の未明迄強風が吹いていたので諦めて近場の青物釣に行くことになった。安芸の浜田釣船で6:30分~13:30分迄7時間釣った。今日は同乗者5名であるがどうしたことかお祭りが多く発生してお気に入りの仕掛けを2回も切るはめになり、予備を持っていなかったので釣果に影響が出てしまった。最近は余り大きな仕掛けには大物は喰わないようである。小さな仕掛けで勝負しないといけないのでスリル満点である。それにしても12号の仕掛けが道糸との接続する縒り戻しからし下がスッポリ抜けて錘もハリスも持っていかれてしまった。これは仕掛メーカーの不良品ではあるまいか、運の悪い事でした。釣り人の中には運の良い人と悪い人が確かに居る。ドッシリト構えて大物を釣る人、こせこせしていて大物は釣らない人。なんで不公平なのか分らないが仕方が無い。私など後者の方で釣れない部類に属している。ネイリを狙っていたが1匹も釣れないそうかと思うと全体で4匹上がった内の3匹までを一人で釣っている人が居る又サビキ仕掛けで7.5kgの大鯛を釣った人常識ではサビキの短い枝針には食いつかんものなのに食いつくと言う常識外れの幸運を得る人。自分にもこんな運が廻って来るのは何時の日か、廻ってこないかもしれない何故なら運も実力のうちだから

今日の釣行を献立てくれた保夫君は病気で参加出来ないのにすべての手配をしてくれた上、釣果についても心配してくれて感謝している面倒見の良い奴であ。早く回復して又一緒に釣に行きたいものである。

船8,000,餌アミ2個1,200+オキアミ半分500+氷300=10,000円

四国山脈は9日の低気圧通過で雪化粧している所がある

7.5kg鯛をサビキにオキアミを付けて釣る伊藤さん 奇跡だ! ネイリを3匹釣る筒井さん強運の2人

午前中不調だったが追い込みを掛けた杉さん西条からお越しである。

良い獲物の無くニベを2匹も釣って船頭に進呈する高橋さん、メジロだけの筒井。保夫の釣仲間5名でした。

メジロ69cm2.9kg,69cm2.7kg、68cm2.8kg,71cm3.2kg,71cm4.0kg。ハマチ1.4kgと1.5kg、チダイ700g筆頭に7匹、イセギ1、かごかき鯛2、うるめ2、ムロ鰺6、真鰺1、ベラ2、サクラダイ2と小物で賑やかである。

青物の喰わせ釣り極意

1.餌となるイワシ、ウルメイワシ、アジ、ムロ鰺を早く釣る。アミの撒き餌を労を厭わず多くやる(アンドンの選択が重要)と

小魚が集まってきてそれを追って青物もやって来る

2.小魚を釣ったら一度海底に降ろし青物が食いやすい様にラインを緩めてやる気持ちで対応する余り海底に近すぎると岩礁に錘を

引掛けたり魚に逃げ込まれたりするので要注意。喰わせ釣と言うように如何に青物に小魚を喰わせてやるかが大切である。

3.サビキのフラッシャーや魚の皮(サバボラ)は鰺、ムロ鰺に効く。レインボーはイワシに効く。何が来ても対応出来るように

これらを仕掛の6本針にミックスして使うと効果的である。

4.青物の群れがやってくると小魚が喰わなくなる(逃げ惑う)のであらかじめ釣って生かしておいた小魚をこの時に使うと確実に

釣れる

5.釣れたらリールをゆっくり巻き上げる(クラッチの調整は釣り始める前に必ず済ませて置くこと)

必要以上に魚を遊ばせるとお祭になり他の釣り人に迷惑を掛ける事になる。

6.やり取りは一番面白いので楽しんでやる、でも無理は禁物プツン逃げた、にならないように。

一連の操作は経験を積むことが上達の王道なり

形態1メートルを超える。紡錘形。ヒラマサに似ている。

見分け方

ヒラマサの上あご、上後角は丸く ブリの上あご、上後角は角張っている。

アールを描いている

学名 Seriola quinqueradiata Temminck and Schlegel

外国名英名/Japanese amberjack

同科同属ブリ属/ブリ、ヒラマサ、カンパチ、ヒレナガカンパチ

漢字・由来漢字/「鰤」。

由来/■「『大言海』にあぶらの転訛であり、脂肪の多いことから〈あぶら〉→〈ぶら〉→〈ぶり〉」

■「江戸時代の『日本山海名産図絵』に〈老魚の意をもって“年経(へ)りたるを”“老(ふ)り”により『ふり』の魚という。濁音にいいならわしたり〉」

■「身が赤くて“ぶりぶり”しているため」

■「雪の降る頃によく捕れて、味もよいので〈降りの魚〉の意」

■「頭魚、丸い頭の魚、丸くて大きな頭の〈丸〉を〈つぶり〉というの〈つ〉を省いたもの

参考/『新釈魚名考』榮川省造 青銅企画出版

地方名・市場名出世魚。成長段階での各地での呼び名

東京/ワカシ、ワカナ、ワカナゴ(10〜15センチ)、イナダ(30〜40センチ)、

相模湾(関東)/ワカシ、イナダ、サンパク、ワラサ、ブリ

関西(大阪など)/ツバス(10〜15センチ)、ハマチ(20〜40センチ)、メジロ(50〜60センチ)、ブリ(80センチ以上)

和歌山県/ワカナゴ(10〜15センチ)、ツバス((20センチ前後)、イナダ、イナラ(25〜30センチ)、ハマチ(30〜40センチ)、メジロ(50〜60センチ)、ブリ(60センチ以上)、オオイオ((70〜80センチ)、ドタブリ(1メートル以上)

三陸/ツバエソ・ツバイソ(6センチ前後)、コズクラ(9〜15センチ)、フクラギ・フクラゲ(30〜45センチ)、アオブリ、ハナジロ、ガンド、ブリ

島根県/モジャコ、ショウジンゴ(ツバス、ワカナ)、ハマチ(ヤズ)、メジ、マルゴ、ブリ

高知県/モジャッコ(6センチ以下)、モジャコ(10センチ前後)、ワカナゴ(12〜20センチ)、ハマチ(30〜40センチ)、メジ

ロ(40〜50センチ)、ブリ(60センチ以上)、オオイオ(80センチ以上)

九州北部/ワカナゴ(9〜12センチ)、ヤズ(15〜20センチ)、ハマチ(30〜40センチ)、メジロ(50〜60センチ)、ブリ(80センチ以上)、オオウオ(1メートル)

身長と呼び名の共通

10-15cm ワカナゴ、ツバス

20-40cm イナダ、イナラ、ハマチ(ヤズ)、フクラギ、フクラゲ

50-60cm メジロ、ワラサ

70-80cm オオイオ、ブリ

80cm以上 ブリ、オオイオ(80cm以上を鰤と呼びたい)2貫目(7.5kg)超で鰤として扱われる

1m超過 オオウオ、ドタブリ

東京では当歳のワカシが体長15㎝前後、2歳のイナダが40㎝前後、3、4歳で60㎝級に達するとワラサ、5歳魚になり、2貫目、7.5㎏を超すとはじめて一人前のブリとして扱われる。大阪ではツバス、ハマチ、メジロ、ブリ、富山ではツバエソ、フクラギ、ニマイズル、ブリまたはサンカ、高知ではハマチ、ブリ、オオイナと変化する。

関東海域では8月にワカシ釣りがスタートし、9月から年内いっぱいくらいがイナダ釣りのシーズン。これとオーバーラップしてワラサ釣りがはじまる。いずれも大群で押し寄せる魚群を求めて集結する釣り船の数はおびただしく、ときには数100隻が一団となって異様なまでの壮観を呈する。その後、晩秋から真冬にかけてブリが食い出し、寒ブリとして珍重される1月から節分にかけての旬を迎える。

生息域

■琉球列島をのぞく日本各地。朝鮮半島。

生態

産卵場は房総半島、能登半島以南。

産卵期は南ほど早く2月から7月。

1年で32センチ前後、2年で50センチ前後、3年で65〜70センチ、4年で75センチ前後、5年で80センチを超える。

稚魚期は甲殻類、その後はイワシ類、アジ類、イカ類など肉食に。

水温の上昇とともに北に回遊、水温が下がってくると南下する。

一般的評価もの知り度/★=知らなきゃ恥

ブリを知らない人は少ない。

養殖が中心だが、スーパーなどにも年間を通して並んでいる。

刺身、照り焼きなど、総菜としても人気がある。

最近では値段の低下とともにお弁当などにも使われている。

一般に流通する多くは養殖魚で、天然ものは少ない。

天然でも安く、氷見など特別なものをのぞくと総菜魚となっている。

水産基本情報水産物としての重要度/★★★★重要水産物

■市場での評価/養殖ものは年間を通じて入荷量が多く、安定した価格を維持している。ただし比較的安値での安定ともいえる。天然魚も少なくはないが、若魚などは非常に安く、ほとんど市場価値のないときもある。成魚ブリは北陸、佐渡島産などでは時に高値となり、また超高級魚ともなる。

■漁法/巻き網、定置網、釣り

■天然産地(漁獲量の多い順)/長崎県、石川県、島根県、鳥取県、千葉県

養殖産地(生産額の多い順)/鹿児島県、愛媛県、大分県、長崎県、香川県、熊本県

●ブリ養殖(ハマチ養殖)は昭和の初めに香川県引田町(現東かがわ市)安戸池で野網和三郎によりはじめられた。

雑学季語歳時記/冬

年取り魚・正月魚/主に西日本で年取りの魚となる。年末年始の贈答用などとしても重要。年取り魚は糸魚川静岡構造線の東西で別れるとされ、東はサケ。また加賀前田家(石川県)では初代前田利家の頃(1500年代末)から年取り魚としてブリをお歳暮に送る習慣があった。こては現在でも娘が結婚すると、その年は嫁ぎ先と、仲人に大きなブリをそれぞれ1尾送るならわしがある。嫁ぎ先ではこの半身を嫁の実家に返した。

鰤街道/越中富山(富山湾)水揚げされたブリは山越えで飛騨(岐阜県)、信州(長野県)まで運ばれた。この輸送路をさす。

中鰤、飛騨鰤/飛騨では越中からくるブリを「越中鰤」、信州では飛騨から送られてくるブリを「飛騨鰤」という。

鰤市/飛騨に送られたブリは毎年太陰暦の12月19日(太陽暦の1月下旬から2月初旬)に高谷まで市をして売られた、これを鰤市という。

選び方

身体がふっくらしているもの。張りのあるもの。鰓が鮮紅色であるもの。

味わい・栄養味の評価/★★★★=非常に美味

栄養/タンパク質、脂質に富む。脂質には血栓性疾患をふせぐEPAや脳細胞を活性化するDHAが含まれる。ビタミンB1、ビタミンB2が魚類中では多い。

大きさによって味わいが大きく異なる。

おいしいのは40センチを超えてから。小さいものはまずい。

養殖ものは常に脂がのっている。

もっとも美味であるのは天然もので脂がのっているもの。

クセもなく、脂がのっているわりにあっさりしている。

食べ方・調理法料理法

刺身(カルパッチョ、セビーチェ)、照り焼き、鍋物(しゃぶしゃぶ)、ぶり大根、煮つけ

鮮度がよく、脂がのっているものは、刺身にして美味。脂ののっているものが好みであるのか、控えめが好きなのかなどで選ぶといい。季節やとれる場所で脂ののりが違っている。

照り焼きは定番料理だ。みりん、酒、しょうゆなどをつけながら焼くのだが、非常にうまい。

脂がのっていると、ときにくどいこともある。この場合やや薄めに切り、昆布だしのなかでしゃぶしゃぶにする。刺身よりも食べやすい

ブリと旬の大根を合わせた、煮込み料理が「ぶり大根」。骨が柔らかくなるほどに煮ても、あっさり煮てもうまい。このあたりは好みだ。大根との相性が非常によく、総菜として、酒の肴としてうまい。

また小型のものはカルパッチョやセビーチェ(柑橘類と塩で野菜とともに生食)にしてうまい。オイルやスパイスを使って旨味脂の少ないのを補う。

好んで食べる地域富山県、石川県など北陸、岐阜県、長野県松本。

加工品・名産品いなだ/石川県。ブリを開いて干し揚げたもの。酒などに浸して食べる。

かぶらずし/塩漬けのブリとかぶら(蕪)を米麹で漬け込んだもの。

塩ぶり/富山県などで作られる。岐阜県飛騨地方、長野県などに運ばれて年取りの魚となる。

釣り

関東では初夏の「わかし釣り」から、夏の「いなだ」、秋の「わらさ」、と季節を追って釣り方が変わる。

小さな「わかし」ならサビキ釣りでも充分であり、コマセに群がるように数釣りができる。

これが「いなだ」「わらさ」になるとオキアミの餌釣りに変わり、カッタクリになる。なかでもバラフグや種々の魚皮を材料とした疑似バリを使い手釣りするカッタクリは型もよい上に釣りとしての面白さ、奥の深さでファンも多い。

また冬になるとイカなど生き餌を使った「いかぶり」釣りが伊豆半島などで行なわれる。

参考文献『鰤のきた道』(市川健夫 松本市博物館編 オフィスエム)、『さかな異名抄』(内田恵太郎 朝日文庫)

2010年12月20日(月曜)

ヨコ エビング挑戦

天候 曇後晴 潮流0~0.2knot 風向 北西 風速 2~3m/sec 波2.0~1.5m 海水温21.5度 最低気温7最高気温20度

高知市横浜灘の漁業センター前桟橋を5時に出発して高知沖の12号ブイへ向う。漁新丸に乗り込み総勢4名の釣り人保夫の釣仲間に誘われて私も参加を決めた12号ブイ迄は27海里の道程50km(27海里×1.852km)高知沖にある海洋気象観測と回遊魚蝟集用ブイである。そこでヨコ(クロマグロの子供ヨコワ)が釣れるとの事。漁新丸(平均20km/h=10.799knot)は其処まで2時間30分掛けて行くので全員キャビンで仮眠を取ることにした。(一海里=1knot=1.852kmで計算)

7時30分頃到着。既に漁船が20隻ほど操業していた。我々も釣開始。でもエビングにヒットしない。シャクリのタイミングと巻き上げ速度が合わないのかワームの動きが不自然なのか釣れない理由が解からない。確かに魚が余り居ないみたいである他の船もあまり釣れていない皆一匹釣ろうと必死に竿を振るも空しく時は過ぎていく漁船も段々居なくなる遂に1時30分帰りの時間が来てしまった。全員坊主で疲れ果てて帰路に就く4時前に灘に帰る。お疲れ様でした。絶好の釣日和のもとニタリ鯨も見えて楽しいクルージングが出来たその代金は@11,000円也こんな日も一年を通じればありますな。それが釣というもんです。

伊藤、高橋、伊藤さんのと友達、筒井乗船

はるばる来たぜ12号ブイ土佐沖27海里(50km)に高知県が設置

帰路不貞腐れて寝る。12月中旬にしては穏やかで温かい日和である

今年はこれにて納竿

よく通うたもんだ