2011年の釣果紹介

2011年1月27日(木曜)

鯖釣り

天候 曇時々晴れ 潮流 0.4knot 風 北西9~3m 波 2.5~1.5m 海水温17.5度 気温最低-1度℃最高10℃

今年は例年に無く寒波到来で寒い日々が続いている。年頭から風邪を引き治りかけで横浜の子供の家に出かけ新型の風邪を貰って来てしまった。それも下火になったので思い切って鯖釣に出かける。赤岡港へAM5:00に集合5:30分出港。1時間30分掛けて沖の水深200m鯖の漁場に到着した。早朝には風が強く吹いていたがそれも納まりまずまずの釣日和になった。この時期は沖に出れる日は余り無く其の点では幸運である。

本日の仕掛けは80号の竿にシマノの3000号電動リールにPE6号300m巻いたものでハリスは枝4号幹6号の6本鈎(鰺鈎9号)のハゲ皮サビキ仕掛で赤アミを振り出して鯖を釣るやり方である。鯖は食いが立つとハリスの太さ等関係なく釣れるが細いハリスでやる方がスリルがある。

釣れる棚であるが最初は45mでその内50mで良くフィットした。イワシの大群に悩まされ続けたが何とか鯖の棚まで仕掛けを下ろせば釣れるのである。

ハリス4号の枝はナイロンテグスであつたので鈎の結束部分が切れてしまい6本仕掛けが最後は3本仕掛までになってしまった。鯖1kg以上なら枝は最低でも5号は欲しい

船は5人で貸切とした。一人当たり11,500円(船9,000円、アミ3個1,800円、氷200円オキアミ付け餌500円)

風も止み海は穏やかになりました。帰途に就く

四国山脈は雪化粧しています。稜線が白く積雪しているのが見える。

クーラー一杯に詰め込みました。

鯖36cm~38cm、400g~600g22匹、マイワシ、ウルメイワシ62匹

鯖は卵を抱いていた。マイワシも卵抱いていたどちらも脂が乗って美味。鯖寿司、刺身、干物にした

「のれそれ」

料亭でだされるのれそれ

「のれそれ」とは穴子の稚魚です。

春から秋が旬になります。生で三杯酢などで食べます。身は細長く平たく透き通っています。

高知市付近ではノレソレ、高知県西部ではタチクラゲと呼ばれることもあります。地引網を引くと、ドロメは弱いのですぐにペタッと網にくっついてくるのですが、ノレソレは、そのドロメの上にのったり、それたりしながら網の底に滑っていきます。

この「のったり、それたり」という地引網の中の様からこう言われているようです。

ドロメはハゼ科の魚のことだが高知では生シラスつまりイワシ類の仔稚魚を指し、ちり酢やニンニクぬたをかけて食べるととても旨い。

居酒屋で出されるノレソレ

マアナゴの仔魚

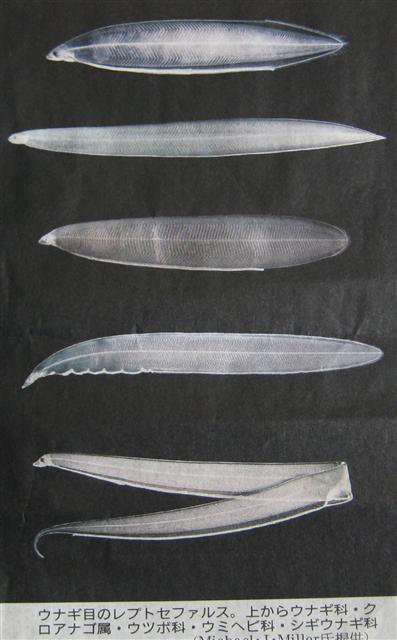

もう少し詳しく見るとはじめは、ウナギの稚魚と言っていたが最近はアナゴの稚魚と説明されるようになって来た、が正確に言うとマアナゴの仔魚(しぎょ)である。仔魚とは卵から孵って稚魚になる前の段階を指す。魚は(卵ー仔魚ー稚魚ー若魚ー未成魚ー成魚ー老魚)となる。マアナゴやウナギなどの仔魚は親からは想像できないような、透明で柳の葉のような形をしているため葉形仔魚(レプトセファルス)と言われる。Leptocephalusとはラテン語で小さい頭を意味する言葉である。大きな体に比べて頭は著しく小さく、いずれも透明でその体形は細長いひも状から円盤状まで多様である。

Leptocephalusの特異な形態は、その生態と深い関係があると考えられている。海洋表層で2-3ヶ月から半年、中には1年以上にもわたって浮遊生活を送る。通常の魚類の浮遊性仔魚期が1-2ヶ月であることを考えると、Leptocephalus期がいかに長いかが解かる。扁平な体形は表面体積を広げ、水中での摩擦抵抗を大きくする働きがあり、水分含有量の多い体は海中で沈みにくい。このためLeptocephalusの形態は一種の浮遊適用と考えられている。

2006年、日本ウナギの産卵場がマリアナ諸島沖であることがホボ特定された。此処で生まれたウナギは黒潮の流れに身を任せながら成長し、日本近海に到着すると、稚魚になる段階で変態を行い、扁平な体から円筒形の体へと体のつくりを劇的に変えシラスウナギとなる。シラスウナギは体形こそ成魚に近くなっているが体はホボ透明で、全長もまだ5センチほどしかない。それが次第に黒くなり成長しながら川を上がっていく。一方、ノレソレの親であるマアナゴの産卵場は特定されていないが、北赤道海流と黒潮を利用する事が明らかになって来た為、ウナギ同様長い産卵回遊をする事が分って来た数少ない種の一つに仲間入りした。

マアナゴは孵化してからLeptocephalusの間、体はどんどん伸長していき、沿岸域に接岸すると数週間のうちに着底・変態し、親と同じ形の稚アナゴとなる。その際、なんと体長が収縮し小さくなってしまうのである。その後、成魚になるにつれて体長は又伸びていき、約一年で約30cmになる。通常魚類は生まれてから死ぬまで成長し体は大きくなる一方であるのに対し、これは例外である。以上のような生活履歴を知った上で、居酒屋で一杯やりながらノレソレを頂くとき、はるか南海外洋の底で生まれ、黒潮の流れに身をゆだね、偶然高知にたどり着いた彼らの旅に思いをはせながら、じっくり味わうのも、おつなものではないだろうか。高知新聞くろしお便りより抜粋。

高知ではノレソレを塩漬けにして保存し秋のアユの餌釣の時に小さく切って餌として利用している。丈夫で長持ちする

人工産卵で孵化した200日目のウナギのレプトセファルス(葉形仔魚)。全長3~5cm。マアナゴのノレソレもこれに似ている。

2011年2月20日(日曜)

鯖釣り

天候 曇時々晴れ 潮流 1.2knot 風 北西2.5~1.5m 波 1.5m 海水温18.6度 気温最低5度℃最高15℃

寒波も漸く薄れ海水温度も上がってきた。海は荒れて漁に出る日ガ無いと嘆いていたが今日は天気に恵まれ絶好の釣日和となった。AM5:00高知市横浜の灘岸壁集合漁新丸に乗り込み一路漁場へ。到着までには1時間30分掛かるのでキャビンで仮眠を取る。

入食いであるそれも撒き餌のアミをつけるとイワシが沢山釣れて本命の鯖の棚にハリスが届かない

仕方なく撒き餌を付けずに仕掛けを降ろすと6本鈎に6匹の鯖が釣れる。腹を空かした鯖の大群が居り食い気付いている。此処は水深180mから230mで海底には岩礁も無いが良く鯖が居つく海域らしい

産卵期であるので卵を抱えオスは体を強く握ると精子がほとばしるのである。ゴマ鯖の楽園かも

5名乗船していたが全員クーラー満杯になり12:00に納竿し帰路に就く。1時40分灘港に到着した。私は体調不良で昼食を取らなかった為かめまいがして帰りの車で危なかった

船代7000氷200円餌1600円

鯖61匹ウルメイワシ38匹

久し振りの出漁でしたクーラーから獲物があふれています

良く釣れたね、今日は。漁新丸にて

鯖並べてみました55匹 30cm~35cmと前回より小振りですが脂が乗り美味。触った手もすべすべです

私は変わった名前に反応する。昨日の新聞で、新たな食中毒の病原菌の発見が報道された。平成21年6月~今年3月までに、食後数時間で嘔吐と下痢をするという、原因不明の症状を訴える例が198例発生。このうち135例でヒラメの刺し身を、33例で馬刺しを食べていたことが確認された。

調査の結果、養殖ヒラメからクドア・セプテンプンクタータ(Kudoa

Septempunctata)という寄生虫が、馬肉からはザルコシスティス・フェアリー(Sarcocystis

Fayeri)という原虫が発見されたらしい。寄生虫や原虫で食中毒症状?と思ってしまうのだが、アメーバ赤痢も原虫による病気だ。この報告は信頼できると思っている。

なぜ、原因が養殖のヒラメなのか?原因の馬肉が外国産なのか?という疑問は残るのだが、生食は十分に気をつけなくてはならなない。豚肉には寄生虫がいる。だから、豚肉は生では食べない。

生肉には食中毒菌がいる可能性が高い。表面を焼いた牛のタタキは安全だ。

寄生虫や原虫は予防できない。生の魚も要注意ということになる。私は肉より魚が好きだ。馬刺しはともかく、ヒラメは困る。といっても、高級食材のヒラメを口にすることなど、年に1,2回だ。まあ、我慢しよう。保存もできるアジの開きがいい。

2011年9月13日(火曜日)

メジロ頂く

今年の2月20日を最後に病気治療のため釣行を休んでいます。そんなおりに甥の保夫がメジロを届けてくれた。陣中見舞いである感謝感謝で美味しく頂いた。

体長60cm2.4kgのメジロ(鰤の子供)である。今年はメジロの回遊が早いような気がする。

9月22日にはネイリも届けてくれたのでそれお美味しく食べて病気の回復も早まった様である。

早く釣に行きたいなあ!

9月22日カンパチGET

10月12日カンパチGET

この日は船でカンパチは唯一人の釣果だったらしい。やったね!

10月20日メジロGET 小鯵の喰い悪くカンパチ余り釣れなかったらしい

2011年10月18日(火曜日)

ネイリ釣

天候 曇時々晴れ 潮流 1.2knot 風 北西6~1m 波 2.0mウネリ 海水温25.0度 気温最低14度℃最高25℃

8ヶ月ぶりの釣行きだ、体調はまずまずだと思う。やって見なければ分らない。

集合時間は午前5:00赤岡漁港の(ちさと丸)前だ、目覚まし時計を4:00にセットしたが3:45分に目覚めてしまった。仕方が無いので起床し洗面、朝食、着替え、コーヒーを飲んで4:30分自宅を出る。5:00前には目的地に着いたが船頭が来ていない、乗り合いの釣り人はほぼ揃っている。5:15ごろ船頭の本田さん到着。『あまり無理をしなや』と声を掛けてくれる嬉しいものだ。座席のくじ引きをする左舷の2番、大艫(船尾)から2番目の席に決まった。30分程走って最初の漁場に到着、水深50メートル位でカンパチを狙う、餌となる小鯵はすぐに釣れた(水深30メートルで小鯵)海底までゆっくり下ろす海底に着いてから1メートル底を切る、じっと待っていると竿先が忙しなく揺れる。ネイリが来て餌の小鯵を狙い小鯵が暴れているのだ。竿先が2~3回引き込まれては戻る中々飲み込まない。そうか今日はウネリがあり食べにくいのだ、食べ易くしてやろうと錘を海底に着け少しラインをたるませてやる。ググーと竿先が海中に絞り込まれた。すかさず合わせを入れリールを低速で巻き上げる。いつものことだがネイリの引きは強い50mが長く感じた。待望のネイリに対面出来た。生きていて良かったと思う。こんな楽しい釣りが出来るのだから。ネイリ小さく830gしかなかったが全身に伝わった懐かしい感触がたまらない。 一丁上がりである時計は6:30分を指していた。周りが明るくなる前の朝まずめにネイリをもう一匹釣った。明るくなってからは全然釣れない。ハマチは良く釣れた。釣れない理由を考えてみた仕掛けは喰わせ獲りと言うサビキ仕掛で幹糸12号枝す10号6本鈎だ、餌となる小鯵は良く釣れたがカンパチが釣れない。連日のようにこの場所には大勢の釣り人が押しかけるので生き残った魚たちは擦れているのだ。太い仕掛けには用心して喰い付かないのだ。細い仕掛けを今日は持ってこなかった残念。次回は幹10号枝7号~8号のサビキを持ってこようと思うのでした。今日は病後の偵察であるからしかたない。釣から遠ざかっていたので感触が戻らない事もあり最初はこんな物かも知れない。

PM1時15分納竿帰路に就く

船餌氷代8,400円(船7000+餌1,200+氷200)9名乗船今日はお祭に3回も付き合わされたトータルで30分以上のロスである。

本日の釣果ハマチ8匹(550g~990g合計6.15kg平均768g)ネイリ2匹(790g、830g)ヒラソウダ(スマ)1匹610g、イセギ33cm420g(炙りにすると最高でした)

タマガシラ3匹、真鯛1匹、カゴカキ1匹、ムロアジ

小鯵、ムロアジ36匹(南蛮好適サイズ)

2011年11月4日(金曜日)

ヨコ(クロマグロの子供)

甥の保夫にヨコを頂く。高知沖のブイに鯨付きでヨコが回遊してきておりエビングでワームは海老の透明ケイムラで良く釣れるらしい。漁船が沢山集結しておりブイの周りを順番に流しヨコを狙っており圧巻であるらしい。また鯨が三頭ほど泳いで来て時折ジャンプをしているのでそれを写真に収めていた。ニタリ鯨かな?何時まで続くのか分らないが今後何所へ向うかはヨコに聞いてみないと分りません。

以外に口が細い胃袋の中には何も入っていなかった。55cm、2.5kg

脂が乗り最高に美味しい。左下白く写っているのがトロ(腹肉)片身の腹側全部でこの量になる

2011年11月8日(火曜日)

ネイリ釣

天候晴れ 潮流1.2knot 風北西2.3~1m 波2.0m 海水温23.8度 気温最低13度℃最高22℃

今日は赤岡のちさと丸でネイリ&青物釣である。3:30分起床、4:30分自宅出発、5:00赤岡港到着、今日も乗合船なので釣席をくじ引で決める私は左舷の2番が当った本日の参加者は8名で右舷4名左舷4名の構成である。座席によって釣果が左右される事は結構あるので抽選は慎重にしているが籤運は悪い方である。5:30分出港、6:10分漁場到着、水深40m餌となる鰺が釣れない。10月は良くつれたのにどうしてか釣れない。11月に入って沖では小鯵が釣れなくなったと船長は困っていた。此処で小鯵を釣って生かしておき沖へ出て青物を釣ると言う筋書きである。肝心の鰺が釣れなくては釣にならない。ムロアジが回遊して来て何人かは釣ったが大半は釣れない。そんな中漁場を2転3転と変えるも駄目。最後に水深60mで大切に持ってきていた活き鯵2匹で見事青物をGETする事が出来た。

釣船,餌、氷8,900円

矢流れ沖

本日釣果

ハマチ1kg2匹、1.1kg2匹、950g1匹(44cm~45cm)、チダイ5匹、サクラダイ(雄)1匹、イラ1匹

イラ(Ira)苛々する魚(高知ではテス、コブダイ)ベラの仲間である。2kg46cm成魚で40cm前後なのでこれは大きい方である。捕まえようとすると逆に噛み付きに来るそれで苛々する魚となりIRAダッテサ。水炊にすると美味しい美味しいと食べてくれました。

2011年11月12日(土曜日)

鰹、ヨコ釣

天候晴れ 潮流1.2knot 風北西3~0.5m 波1.5mうねり 海水温23.8度 気温最低14度℃最高23℃

保夫から突然の誘いで漁新丸で12号ブイへ鰹&ヨコを狙いに行くことになった。高知市灘の港を3:00に出港した12号ブイまでは2時間30分の行程である。本日は4名での釣行なので全員船のキャビンで仮眠を取る事になった。2時間ほど走った所で小便に行きたくなりキャビンを出る、空には16夜のまん丸月が煌煌と輝いていた。トイレのドアを開けたら何と言うことでしょう便器がありません。船長に聞くと除けたとの返事、仕方なく船縁にもたれて小用を足したが安定が悪く中々出てこない。5:30分12号ブイに到着10艘ほど漁船が操業していた。保夫に貰ったその名もエニテイーカツオと言う竿で釣る事にした長さ1.9mグラス85%カーボン15%高感度グラス製で粘りがありそれでいてアミ籠を上手にくしゃくれる優れもので在った。new竿の威力は直ぐに発揮された。今日のヨコの棚は水深50m~40mの間、カツオの棚は40m~30mの間、とは言え時々ばらけることもあり勘と度胸でしゃくらねばならない。本日の仕掛けは10号ハリス3mにヒラマサ鈎10号を付け先鈎から50cm離して枝鈎を1本もう50cm離して枝鈎を1本計3本鈎と欲張っていた。

80cmの半月天秤にクッション1mそしてハリス3mである。釣棚を50mとすれば最初は54m落としアミ籠を大きく振る(竿を大きくしゃくる)オキアミを振り出して海中に漂わせる。クッションとハリス計4mはアミ籠が50mに到着した時はまだ46mの位地にあり50mの棚に合わすには54m迄下げると丁度良い所に来る。一呼吸置き次に4m巻上げるとアミ籠は50mの位地に来る、竿を大きくしゃくりオキアミをばら撒く。釣鈎はばら撒かれたオキアミの中を浮泳している寸法である。次にまた一呼吸置き4m巻上げ竿をしゃくりオキアミを振り出す。この作業を40m,まで行うとアミ籠は空になるので引き上げてオキアミを詰め再度投入する。今日は47m付近でヨコが良く釣れた。此処でのポイントはシャクリからシャクリまでの時間である。潮の流れを見て試行錯誤する必要がある。棚ボケを防ぐ意味から移動距離はせいぜい15mが良い。鈎の大きさであるが魚の口に合う大きさが理想であるのは言うまでも無い。カツオの口は柔らかくて直ぐに切れてしまう。ヨコの口は堅く勘単には口切れしない双方を狙う場合少し肉厚なヒラマサ鈎13号が良かった最初10号の時はカツオ3匹も水際で取り逃がしてしまったが13号に変更してからは全て取り込めたのである。ヨコ4匹カツオ4匹(内1匹はスマガツオ)それと効率を考え3本鈎にしていたが魚が食いついて来たのは一番下の鈎のみで枝鈎には1匹も食いつかなかった。取り込みの安全性を考慮すれば1本鈎でも大丈夫のようだ。魚が沢山いても2匹同時に釣れる事はまれである。2本鈎の場合は鈎と鈎の間隔は50cm~長くても80cm迄の方が取り込みの際怪我しない様だ。AM9:00までが勝負と船頭が言っていた通り9:00時過ぎてからは余り喰わなくなった。12時まで粘り帰路に着く2時間30分掛けて走り2時30分には灘港に到着した往復5時間掛かるのでした。

船代、氷代12,000餌代2,000計14,000

土佐沖12号ブイ海洋情報観測して送って来る(風速、風向、表層海流、海水温度)

本日の釣果ヨコ4匹、カツオ3匹、スマガツオ1匹、ツムブリ1匹

カツオ1.3kg(42cm)1.5kg(46cm)、2.0kg(50cm)各1匹、ヨコ2.1kg(50cm)、2.8kg(55cm)各1匹

ツムブリ1匹、イスズミ(高知キツウオ)2匹、スマガツオ1.4kg(45cm)の釣果ヨコ2匹プレゼントしたので此処には写っていない。

2011年11月14日(月曜日)

ネイリ&ハマチ釣

天候晴れ 潮流0.4knot 風北西5~0.7m 波2mうねり 海水温24度 気温最低12度℃最高22℃

5:50分赤岡港出港し6:30分漁場到着、水深30mで餌となる子鯵を釣る。小鯵はピンク系のサビキで良く釣れた。餌が出来たので沖へ向う途中水深40m、50mと釣り渡り最終的に60mのハマチの巣に到着。サビキに小鯵を背掛して投入すると海底に到着前に釣れている入れ食い状態であった。肝心のネイリは釣れなかった、1時納竿2時前に赤岡港到着した。

船餌氷8,900

ハマチ1kg(46cm~47cm)3匹、800g(43cm~45cm)3匹、メジロ3.1kg67cm1匹、チダイ500g(30cm)1匹400g(27cm)1匹、ハゲ2匹、真鯛1匹、鰺12匹、黒星フエダイ2.3kg(54cm)1匹

クロホシフエダイ(赤イセギ)成長すると60cmになり黒い斑点がはっきりしなくなる

スズキ系スズキ目スズキ亜目フエダイ科フエダイ属クロホシフエダイ(Bleeker出血魚)

大きな鱗を取り握り寿司ネタ、水炊、煮付けで美味しい

2011年11月26日(土曜日)

鰹、ヨコ釣

天候晴れ 潮流0.4knot 風南東~北東2m~4m 波1.5m 海水温23.3度 気温最低4度℃最高16℃

今回は香南市吉川町吉原の吉川漁港にある香南市ポートマリナーからファンタジー(Fantazy)と言う遊漁船に乗って土佐湾沖の12号ブイへ出漁した。この船は快速艇で吉川港から12号ブイまで1時間30分しかもキャビンでエアコン暖房に当たりながら横になって仮眠が取れるのだある。5時に港を出発して7時30分には12号ブイに着いていた。沢山の漁船が操業しており減らない所を見るとそれなりに釣れているのだ期待を持って第一投水深55mまで降ろして40mまで巻き上げてくる作戦である。前回この作戦でそれなりの釣果を上げているのでそれに味を占めて今回も実行した。44m辺りで当たりあり3kg程度のヨコ(メジマグロ)が釣れた。右舷の誠二に早速掬ってもらい当たり棚を教える。この船は横幅が少ないので結構横揺れが激しい足で揺れを逃がしながら竿をシャクルのはしんどい作業であった。

今日はカツオは水深40m辺りまで潜っていて魚体も大きく成っていた。

今日の仕掛ハリス10号鈎はヒラマサ14号と12号ハリスの端に14号を付けそこから1mの所に枝糸30cmで12号付ける全長3m取り30mmクッション1.5m着装する半月天秤から4.5mの長さとなる。撒き餌と刺し餌ともにオキアミである。コツは撒き餌の中に差し餌を上手に紛れ込ませるかである。私の取った作戦は最初50mから始めのに55mまで降ろしそこで大きく竿を振り撒き餌を出すそして50m巻上げそこでまた竿を振り撒き餌を出す。55mから50mの間に撒き餌の煙幕が出来その中を刺し針が紛れ込んで漂っていると言う寸法である。棚ボケを防ぐ為40m~55mまでの15m以外は撒き餌を撒かない様に心がけている。今日の様に漁船が大勢来て撒き餌を撒くと魚の群れを足止めしているので釣れる。ある意味餌付けをしているのであるこの効果は何時まで続くのかは人間には分らない。釣れなくなった時と言う事である。

ヨコ4匹カツオ2匹の釣果であった。右舷の誠二もいつの間にかヨコ4匹釣っていた。侮りがたい甥の息子である。船餌氷代は甥の保夫を入れて総員3名で一人当たり18,360であった船と氷で17,000円+餌1,360円

12号ブイ漁船が沢山集まっています。メジマグロ(ヨコ)はまだ居ついている模様

ヨコ(ヨコワ)2.2kg55cm、3.1kg58cm、3.0kg58cm、カツオ2.1kg48cm 平均1歳で56センチ、体重4キロ 体長は良いが体重が今一です

快速艇Fantazy(ファンタジー)洒落た名前で平成22年から遊漁船をやっている。

所有者 山岡廣之 住所 香美市土佐山田町宝町 電話0887-52-2767

ファンタジー船長 一つテンヤでフカを引掛けるとは大した者

香南市ポーとマリナー

立派な高速艇が係留されている羨ましい光景です。船体が浮くぐらいぶっ飛ばしてみたいね

クロマグロ考察

| 形態 |

体長3メートル、400キロ前後になる。前後になる。紡錘形。胸鰭(むなびれ)が短い。第二背鰭、尻鰭も短い。 |

| 生息域 |

海水魚。日本近海。太平洋北部、大西洋暖海域。全世界の温帯域。 |

| 生態 |

産卵は夏。

沖縄、西南諸島、台湾東方で5月〜7月。

日本海でも7月〜8月に山陰、秋田沖などで小規模な産卵が行われる。

1歳、2歳では日本近海を回遊するとともに、一部はアメリカ海域まで移動する。

1歳で56センチ、体重4キロ、3歳で108センチ、26キロ、10歳で191センチ、130キロになる。

寿命は20年以上。

肉食魚でイワシ類、カツオやイカ類などをエサとする。 |

| 一般的評価 |

50キロ以上、生のものはまず買えないもの。

30キロ以下のものは本マグロという概念はなく、比較的手頃。

小売店の本マグロはこの小型、もしくは冷凍である可能性が高い。 |

| 水産基本情報 |

市場での評価/国産ものの漁獲には若魚なども含まれるが、年間をとおして入荷してくる。冷凍、生での入荷があり、冷凍といえども高い。生は非常に高く、キロあたり1万円以上することも普通。

若魚(めじまぐろ)も年間を通して入荷してくるが、こちらは手頃な値段である。

漁法/延縄(釣り)、巻き網

主な産地/長崎県、島根県、青森県、北海道、静岡県

統計から/クロマグロは国内で1万5000トンあまりを漁獲、輸入と合わせて4万トン。輸入ものの方が多い。クロマグロのマグロ全体の比率は8パーセントほどだが、ここには幼魚、若魚が含まれており、一般に本マグロといわれるサイズを意味するものではない。

養殖/近畿大学で完全養殖(採卵して稚魚を確保、出荷まで育てる)が成功してますます養殖ものが増えていきそう。大西洋岸、地中海、東南アジア、沖縄、西南諸島など、海外国内など産地は増えるばかり。 |

| 雑学 |

■出世魚/

幼魚をヨコワ、20キロくらいまでをメジ、ゴンタ、20キロ〜30キロくらいまでを中坊、小マグロ。

『本朝食鑑』(人見必大元禄8年・1695年)に二、三尺を〝目鹿〟、四、五尺を〝真黒〟、七、八尺以上を〝鮪(しび)〟と呼ぶ。

江戸時代後期には「めじか」、「まぐろ」、「しび(はつ)」というのが定着。

■クロマグロ資源の問題/大西洋のクロマグロ資源の急速な低下が、漁獲量を減らす、輸出の禁止などを含めて早急の処置が必要とされている。マグロ類全般に乱獲問題が深刻ともいえそう。

■トロのとれるマグロ/一般にトロのとれるのはメバチマグロ、クロマグロ、ミナミマグロの3種。厳密にいうとクロマグロとミナミマグロだけという人もいる。また大トロがとれるのはクロマグロとミナミマグロだけ。

■古くは「鮪」と書いて「しび」と読ませた/古事記に平群の臣 志毘(しび)として登場。当時は人名に動物の名をつけることが多かった。『出雲の風土記』に島根半島東部で「しび」がとれたことが記されている。

■マグロは江戸時代後期から/「まぐろ」と呼ばれるようになったのは江戸時代後期。

■天保三年(1832年)の春、マグロの大漁があり、当時日本橋にあった魚河岸にあふれかえった。非常に安値となり、『南総里見八犬伝』の作者滝沢馬琴の日記に、三尺のマグロが二百文、滝沢家では二尺あまりのマグロの片身を八十文で買っている。かけそば十六文で検討をつけると面白い。

■トロの値段が高くなったのは戦後のこと。それまではマグロのアラでしかなかったということも言われる。 |

| 選び方 |

鮮度は体表の色合い、目が澄んでいるか、鰓などを見る。

脂ののり具合は、大型のものはプロにしかわからない。

小型は表面をさわってぬめりを感じるもの、あまり硬くないもの。 |

| 味わい・栄養 |

味の評価/★★★★★=究極の美味

旬は冬。

大型のものと小型のものがある。

大型は赤身、中トロ、大トロなどと脂の強さで呼び分ける。

赤身は中心のいちばんたくさんとれる部分で、酸味があり、マグロ本来の旨みが感じられる。

中トロは赤身の味わいに脂の甘み、まったり感が加わってくる。

大トロは甘みが強く、これは脂がもたらすもの。

脂のうまみを食べているといっていい。

クロマグロは中トロ、大トロがもてはやされるが、これはさばいた全体の15パーセント前後しかなく(養殖は別)、ましてや大トロはその5分の一前後となる。

小型10キロ以内のものは比較的手軽に買える。

スーパーや魚屋さんなどにも並んでいる。

寒い時期は脂がのっており、夏でもあまり味が落ちない。

旬には全体にほどよく脂が回り、赤身でいながら脂の旨みも一緒に味わえる。

非常においしい。

基本/今でもマグロの赤身を「づけ」と呼ぶことがある。静岡県では「べっこう」。これは古くはマグロは赤身がうまいとされ、保存のために醤油につけたことからくる。今でもマグロの漬けを作ることは珍しくない。

栄養/脂質が高いがここにはDHA、EPAが多く、成人病など防ぎます。鉄分、カルシウムが豊富。ビタミン類も豊富です。

|

| 調理法 |

刺身、づけ、鍋もの(ねぎま)、塩焼き、コンフィ(オイル漬け)、ステーキ、血合いの唐揚げ

|